John Carpenter a toujours rêvé de westerns.

Assaut, sa variation plus dure, minimaliste et parfois même horrifique du Rio Bravo d'Howard Hawks, se suffisait déjà à elle-seul : groupe de personnages divers, dont certains ont tous sauf le profil de héros, difficultés à s'entendre et affronter une menace au nombre bien plus fort qu'eux…

Pourtant, si l'on compte chaque film qu'il a réalisé au moment de la sortie de New-York 1997, pas un n'aborde clairement la figure du lone wolf, à qui Sergio Leone et Clint Eastwood auront tant apporté les lettres de noblesse dans leur Trilogie du Dollar.

Le lone wolf, ou loup solitaire, c'est le redresseur de tort improvisé. Le bougre dur-à-cuir, taiseux, qui se charge de faire ce que ses congénères sont incapables de faire, comme pour se justifier d'être plus compétent qu'eux en tout point. Le lone wolf, il dit tout haut ce que les autres pensent tout bas : et en dépit de sa rudesse, il exprime souvent une pureté que ses pairs n'ont pas, ou ont perdus.

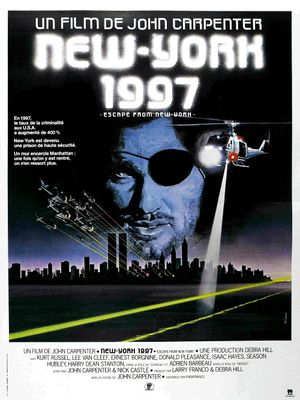

Snake Plissken, rendu iconique sous les traits de Kurt Russel, en est la quintessence brute.

Il est impoli, grossier, rebelle, et cogne avant de poser ses questions : le bandeau qu'il arbore sur sa figure, et le tatouage de cobra qu'il dissimule sous son tee-shirt appuie plus encore sur son éminente bestialité.

Pourtant, c'est bien à Snake qu'échoit cette périlleuse mission qui consiste à sauver le président des Etats-Unis, rendu captif par des hordes barbares dans un New-York aux allures post-apocalyptique. Ceci… alors qu'une bombe lui a été rentré sous la peau, et un compte à rebours enclenché afin de l'empêcher de s'enfuir lors de l'exécution de cette tâche !

Si John Carpenter n'a jamais fait preuve d'une immense nervosité dans sa mise en scène, préférant amplement la lenteur et témoignant d'un certain classicisme dans la composition de ses plans, il accouche ici d'une œuvre faisant preuve d'une grande efficacité narrative dès ses vingt premières minutes. La situation de New-York est établie au terme d'un schéma, d'une voix off, et d'un plan d'ensemble de cette mégalopole plongée dans les ténèbres. Le crash de l'avion présidentiel ? Un message audio, un dialogue entre deux garde, un plan sur la cabine du pilote, et un autre sur les passagers.

Snake lui-même et sa mission ? Un plan pour le montrer sortant menotté d'un véhicule, un autre pour suivre son trajet dans un couloir, et un autre pour son face-à-face avec Hauk dans le bureau de ce dernier.

Un quart d'heure pour l'ensemble, tout juste.

Carpenter n'a pourtant rien d'un maître du scénario, qui restent souvent assez convenus en dépit de leurs fulgurances, ni d'un grand virtuose de la réalisation, car proposant le plus souvent une mise en scène très traditionnelle, mais en revanche, il se fait tout sauf prolixe. Il comprend ce dont a besoin son film et son récit, et ce qui a besoin d'être introduit avec efficacité au spectateur.

De même, la relative brièveté de son film lui permet de mieux faire ressentir à ce dernier le stress qui ronge peu à peu Snake, et sa peur d'être abattu au dernier moment, même s'il accomplit sa mission avec brio.

Il emprunte naturellement au western, avec cette version futuriste d'une ville à la merci des truands et des bandits de grand chemin, mais également, semble-t-il, à la science-fiction pulp : cette scène d'un combat de gladiateur improvisé, coup de batte de baseball dentée imitant les massues, et de couvercles de poubelle en guise de boucliers, évoque les images que pouvait se faire les comics et autres récits peu coûteux d'un monde ayant subi un terrible cataclysme, et où les hommes apparaissent réduits au rang de primates gladiateurs. Des images que l'on retrouvera évidemment au cours de la saga Mad Max.

New-York 1997 est également un fantastique défilé de trognes iconiques du cinéma de genre : la première d'entre elles étant bien sûr Lee Van Cleef, inoubliable antagoniste du Bon, La Brute, et le Truand mais on peu également s'amuser à reconnaître Donald Pleasence, Tim Atkins, Adrienne Barbeau, ou encore Harry Dean Stanton, ayant figuré au casting d'Alien deux années plus tôt.

A défaut donc d'être son film le plus haletant, qui se trouverait sans doute du côté de ses longs-métrages d'épouvante (The Thing, Halloween), New-York 1997 est en revanche l'un des plus efficace et captivant. Avec un budget pourtant plus cossu que sur ses précédents films, Carpenter n'en perd toutefois pas son savoir-faire du suspense et de la construction de son intrigue.

Une ode à l'antihéroïsme, un film qui repose en majeure partie sur le charisme animale de son protagoniste, et se révèle être une vrai bonne série B, intelligemment pensée et réalisée.