L’Amérique ne regarde toujours pas les monstres qu'elle a créé en face, et les ré-invente darwiniens : si leur friction avec l'intime peut s'avérer vertigineuse (Taxi Driver, ou plus récemment Gone Girl), difficile de ne pas percevoir ce mal par essence comme un détour dangereux dès lors que le commentaire frise le politique. Comme avec Le loup de Wall Street, Night Call désamorce avec Louis Bloom son potentiel corrosif, qui se résume à pointer que là, dehors, le monstre rôde, sans jamais le rendre familier. Ainsi, le héros est ré-inventé avec un "quirk", autiste et brillant, qui le rend aussi inquiétant que platement distant : sociopathe fini, il assimile et régurgite en logorrhées improbables les plus grands et petits principes du développement personnel capitaliste. A ce jeu du plus grand débit de parole, Jake Gyllhenhall est sans surprise excellent ; mais empêtré dans son personnage énorme, dévoué à faire surgir l'évidence sur son visage émacié, il en oublie toute subtilité, pas aidé par un script qui n'hésite pas à lourdement souligner l'absence totale d'empathie de son personnage, à défaut de la rendre viscéral.

Night Call, à vrai dire, fait l'effet d'une miniature, voire d'une vulgarisation. L'emprise de Dan Gilroy sur son sujet fascinant s'avère quasi-nulle, en dépit de quelques tentatives réflexives qui finissent constamment à la porte. Négliger le montage, dans un film qui traite lui-même d'un personnage metteur en scène, ne peut se faire qu'aux dépends du propos ; et de fait, dans Night Call, Dan Gilroy échoue à exploiter toutes les subtilités du médium, même lorsque qu'il se met à jouer sur les images manquantes dans la toute dernière et bien trop longue partie de son long-métrage. Tout d'abord parce que le récit, cousu de fil blanc, digère extrêmement mal le mystère artificiel construit par les manigances de Louis Bloom (la rétention d'information face à la police) et Dan Gilroy (la rétention d'information face au spectateur), mais surtout parce que, trop préoccupé à construire un suspense qui ne prend jamais, il échoue totalement à mettre les deux en perspective. Sans sombrer dans le délire méta, Night Call aurait pu ouvrir de magnifiques perspectives sur le personnage-cinéaste qu'il met en scène - d'autant plus fortes que le sujet du journalisme sauvage n'est pas si souvent traité que ça - plutôt que de préférer une énième variation sur le sociopathe moderne.

C'est paradoxalement du côté de Rene Russo que quelque chose de puissant se passe, dans ce personnage tout d'abord hanté par l'éthique et la morale, et qui se métamorphose autant par nécessité que par abus. La possibilité du mal en tout un chacun, et pas la pré-existence du diable dans une poignée d'illuminés : voilà ce que Night Call aurait pu caresser, et démontrer, puisqu'en marge de tous les Louis Bloom de Los Angeles, et au sein du film lui-même, un nombre extraordinaire de "night crawlers" n'ont pas besoin de pathologies pour faire montre d'aussi peu de scrupules. Ainsi, et en dépit de sa durée loin d'être synthétique, Night Call ne s'empare au final que très peu des questions qu'il survole, à l'image de cette séquence où Louis s'introduit dans une maison et retouche très légèrement, de deux doigts, la scène de crime dans le but de susciter l'empathie. Si, en salle de montage, la question de l'éthique est superficiellement posée, jamais le spectateur n'est amené à percevoir pleinement les effets fédérateurs de ce menu changement qui en dit pourtant tellement sur les médias et le cinéma.

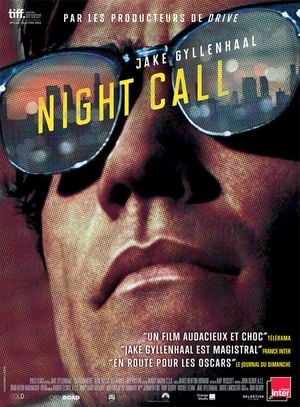

Dévitalisé et réduit à une boutade, Night Call divertit mais passe à côté de son sujet de façon d'autant plus spectaculaire que la forme suit difficilement. La mise en scène, plate et relativement académique, quoi que réservant quelques jolies séquences, se plante superbement lors d'une course-poursuite complètement hors de propos et totalement illisible. Les séquences filmées par Louis Bloom ne sont que médiocrement intégrées à l'intrigue, alors que le sujet se prêtait parfaitement à une ré-hiérarchisation audacieuse des images. On ne va pas cependant s'aventurer à demander trop d'avant-gardisme à un film sur le journalisme... qui élude intégralement la question d'internet. La photographie, de son côté, accumule les fausses bonnes idées, comme ce grain numériquement ajouté une séquence sur deux et qui ne fait pas illusion une seconde mais prend bien la tête à chacune de ses apparitions. La bande-originale se passera d'autant plus de commentaires que le marketing français tente de surfer sur la vague de l'autrement abouti Drive de Nicolas Winding Refn ; si les deux n'ont au final qu'assez peu de choses en commun (une jolie bagnole, pour ainsi dire), le choix malheureux du titre français fait peser de tout son poids le film de Refn sur celui de Gilroy, qui, techniquement, ne s'en relève pas.

Qu'on ne s'y trompe, Night Call fait passer un moment plus qu'agréable, quoi qu'un peu longuet. Bien campé et sympathiquement dialogué, il se consomme dans l'instant : même si Dan Gilroy tente de donner à son film tous les stigmates possibles du cinéma, Night Call relève beaucoup plus du pilote de luxe, foutu de tout ce qui s'est fait chez HBO ces dernières années. Performance d'acteur, héros charismatique, sujet taillé pour la vente sur synopsis, mise en scène interchangeable, paraboles souvent rachitiques (on appréciera spécifiquement la fliquette, conscience morale et scénaristique malvenue, qui en plus d'arriver tout à la fin et de ne servir à rien, cumule tout au plus une minute trente de présence à l'écran) : tous les codes du divertissement à effet immédiat se retrouvent ici réunis. Seulement si la production télévisuelle parvient à dire quelques chose sur son époque, jouant de l'effet d'usure de ses multiples saisons et épisodes, Night Call n'a que deux heures pour convaincre avec les même armes. Et c'est plutôt raté.