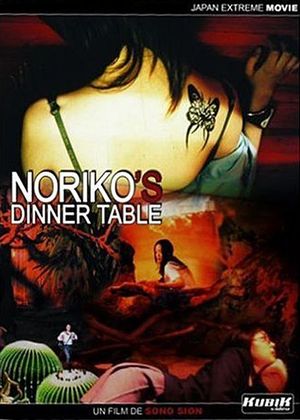

L'humanité de la consigne automatique

Une petite ville côtière de carte postale. Une gentille famille sans histoire. La disparition des deux filles, adolescentes, rappelle brusquement au père, légèrement coupable, le vide de leurs existences. Sono Shion porte sur la famille Shimabara le même regard que sur la société entière dans Suicide club : grave, sans concession, fait de quelques notes d’optimisme dans un océan noir. Et son film aurait touché en plein cœur s’il n’avait pas commis le péché capital de la saturation…

Suicide Club 0 n’est pas une préquelle, mais une déclinaison parallèle. Sono Shion ne casse pas tout l’inconnu que Suicide Club portait en lui avec des explications à trois yens ; au contraire, il ne fait que développer son regard. On retrouve donc ce qui nous avait plu dans la forme du premier film : une tension et une tristesse permanentes, un filmage chaotique à la DV fait de vénéneux plans bricolés, et des scènes inédites, au service d’un message comme à son habitude simple et sordide, à ceci près que Suicide club 0 est un véritable requiem, et une des plus violentes charges contre la société nipponne, son hypocrisie sociale, et son goût pour les sectes que l’on ait pu voir.

En effet, à travers la fugueuse Noriko (pénétrante Fukiishi Kazue) et son honteux père (Mitsuishi Ken, Kaosu, dans son plus grand rôle) parti à sa recherche dans Tôkyô, Sono Shion introduit la géniale idée de "famille à louer", métier auquel se sont rompues les deux gamines, jouant des rôles auprès des clients dans le but de s’oublier elles-mêmes – on tient là un film bien plus concentré sur l’adolescence, son malaise, que Suicide Club, qui brassait beaucoup d’éléments.

A partir de là, l’odyssée prend un tour inattendu, éreintant, mais intellectuellement stimulant. La société dans laquelle se retrouve Noriko, qui transforme le lien social en produit de consommation gangrené, et justifie ce phénomène par le besoin d’émotion garantie. Le besoin de lien, fut-ce au sacrifice des liens du sang originels. Dans un monde où chacun peut jouer le rôle du voisin, on peut du jour au lendemain profiter ou pâtir de la vie des autres ; plus rien n’a d’importance, ni la vie, ni la mort. Seul le jeu compte ; le jeu évite la souffrance que porte en soi l’acte d’assumer son existence. En cela, le personnage de Kumiko (glaçante Tsugumi) incarne la mort de la société. Quelque part, Suicide club est un film sur le fanatisme, comme une manifestation du vide intérieur. La fuite des deux adolescentes, c’est le rejet de l’identité donné par leurs parents ; le rejet de leurs origines ; l’abnégation absolue sous couvert d’une foireuse démonstration d’individualité.

Seulement, une bonne partie du message de Suicide Club 0, Suicide Club l’avait déjà véhiculé, plus efficacement. Cette sensation de redite, renforcée par une durée injustifiée (2h40) et l’ajout d’une voix off et d’une musique omniprésentes, donne au film un air prétentieux, si bien que l’on oscille entre admiration devant le génie libre de certaines démonstrations, et exaspération ; et à vrai dire, le suspense dure jusqu’à la dernière scène, lorsqu’on comprend que toute cette tragédie avait pour but de placer père et fille à une même table pour enfin communiquer véritablement, faisant du film une sorte d’odyssée thérapeutique pertinente, qui évite le piège de la noirceur totale et complaisante. Alors seulement, on peut aimer cette singulière, chaotique, et marquante autopsie d'une société borderline réalisée par un alien du cinéma nippon, pour ce qu'elle dit d'unique, et donc de précieux.