Très intéressé par le cinéma de Robert Eggers, c'est avec une joie ambiguë que j'apprend la réalisation de ce film. D'une part le constat qu'un réalisateur qui jusqu'ici n'avait réalisé que des œuvres originales s'attardent à réaliser un remake m'énerve, mais d'autre part, ma confiance en son intelligence et sa mise en scène me rassurer. Il est à noter que toute son œuvre semble être inspirée par l'expressionisme : les lumières très contrastées, le thème du mal, de la folie parcours son œuvre. Il semble donc être un réel légitime pour réaliser ce film.

Le film commence donc par un prologue, durant lequel le personnage féminin principal entre en relation avec le conte Orlock. Déjà il s'éloigne du film de Murnau, et autres adaptations de Dracula. Le film se place d'emblé sur le plan de la sexualité à contre courant des autres films, le vampire ne sera pas "efféminé", il un mâle, s'assume comme tel, un mâle lieu d'un autre temps, une masculinité disparu (tant mieux). Des écritures sur un fond blanc nous annoncent que l'épilogue se déroule quelques années avant les événements du film, une référence aux intertitres du film expressionniste ?

Nous avons donc déjà un premier renversement, qui caractérise une des nombreuses lignes de confrontation du film : entre l'ancien et le moderne. Cette ligne de fracture entre les personnages sera un des premiers sujets abordés lors de la discussion entre Nosferatu et notre protagoniste. Face à la carrure imposante du vampire, le personnage masculin, représentant la modernité, semble être bien peu armé pour affronter ce qui nous est annoncé être le mal incarné.

Une autre ligne de rupture se situe être, comme tout bon film d'horreur, entre la science et le foie. Ceux de science ne croiront pas aux monstres tant qu'ils n'y seront pas confrontés. Mais la aussi le film joue de manière habile avec ce cliché du cinéma horrifique. Durant la scène finale, le vampire consommant son amour, meurt dans une lumière divine, seule fois où la lumière advient durant le film. Littéralement béni par la mise en scène, soutenu par une musique emphatique, le film reprend une séquence précédente durant laquelle l'incarnation de la science, le médecin, admet lui-même son incapacité à comprendre les phénomènes qui accablent Lily Rose Depp, il délègue donc son travail au médecin incarné par Willem Dafoe. Nous avons donc une abdication de la science face à la foie, où du moins, de manière plus nuancée, une reconnaissance de la science, de ses bienfaits, mais aussi de ses limites. Car qu'est-ce qui permet au conte d'arriver dans la ville portuaire ? L'argent. Qu'est ce qui semble occupé les personnages, qu'est ce qui semble être la motivation du personnage principal ? L'argent pour permettre de se créer un foyer. Une vie donc tout a fait raisonné. Cette vie que Friederich possède, que sa femme chérit tant, mais n'est-ce pas cette famille qui meurt sous les griffes du vampire ? là où notre personnage principal survit. De plus, Orlock ne surjoue-t-il pas sa foie dans cette manière de vivre quand il confie son dégoût pour les rites des paysans ? Le conflit entre le foie et la raison semble donc penché en faveur du foie.

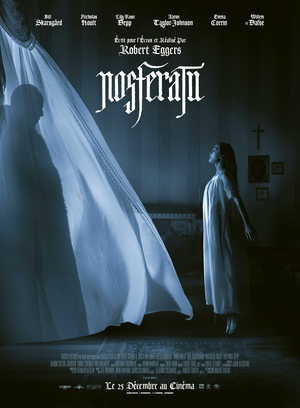

Concernant la mise en scène, le film permet à Egger, connu pour ses films de folk horreur, de déployer tous ses talents. Une caméra lente, fantomatique, opérant de nombreux voyages irréalistes, des panoramas surréalistes, semble errer dans cet univers blême. Redoublé par la lumière blafarde, le film renie toute forme de couleurs, à l'exception du orange, ce même orange qui permet au personnage de survivre à l'obscurité, à "l'ombre" (qualificatif donné à Nosferatu par les personnages eux -même), cette même lumière qui tuera le vampire à la fin du film. Le réalisateur reprend donc l'opposition entre ombre et lumière connue de l'expressionisme. Le même schéma se répète, les ombres deviennent de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que le film avance, la nuit de plus en plus pesante. Le territoire du jour recule tandis que l'abîme de la nuit se propage, telle la progression fatale du personnage démoniaque, tout comme la lumière dans le film de Murnau. Il en reprend aussi la pensée. Chacun des personnages semble obéir à des pulsions de vies, qui le dépassent, les protagonistes obéissent d'abord à la raison, qui les quitte petit à petit, laissant la place nécessaire pour les pulsions de s'exprimer. La vitalité de chacun prend le dessus, les limites sociales s'effondrent, Friedrich embrasse sa femme en extérieur. Ainsi,le mal surgit en chacun, comme le précise le médecin joué par Defoe.

Le film revêt donc des aspects de tragédie, une lutte entre le bien et le mal, entre les pulsions et la raison, entre le foie et la science. Mais Eggers se fait dépassé lui-même par ses ambitions. La tragédie est amplifiée à l'excès par des dialogues sur-écrit, faisant perdre en rythme le film. Rythme qui d'ailleurs gagne magistralement en intensité sur sa fin, les différentes couches de récit atteignant chacune une intensité rare pour le cinéma d'horreur, et leurs imbrications donnent à voir une véritable finale apothéose, pourtant bien peu spectaculaire, comme quoi le divertissement se joue avant tout dans les émotions, mais reste que le rythme, ou l'intensité est souvent construite de manière factice. Voulant faire de chaque scène un acmé émotionnel pour le spectateur, Eggers perd plutôt ce dernier. La musique omniprésente empêche tout repos, toute libération nécessaire pour mieux apprécier des fulgurances scéniques, esthétiques ou narratives, qui ne sont pourtant pas rares dans le film, mais qui perdent en intensité durant le visionnage non pas manque de puissance, mais par leurs sur- représentation. En voulant en faire trop il en fait moins, le trop c'est le moins pour inverser l'adage bressonien.

Pour finir sur une note positive, la scène finale est d'une beauté rare, nous rendant plus proche de la figure du vampire que n'importe quel autre film américain ne sût le faire, elle nous montre que la boue peut devenir de l' ou, et que l'humain est une bête, ou que la bête est humaine. Cette touche nietzschéenne finale permet au film d'atteindre des sommets d'élégance, de subtilité, le faisant à la fois aller plus loin dans l'horreur, celle du corps, donc du body horreur, et à la fois dans une métaphysique sûrement plus complexe que ces quelques lignes n'ont pu saisir.