Lorsqu’on pense à Murnau, dans la majorité des cas, deux films viennent à l’esprit : L’Aurore et Nosferatu. D’ailleurs pour le grand public, ce dernier est peut-être le plus connu. Et pour cause. Les années vingt sont celles de l’expressionnisme allemand, initiées dès 1920 par l’indispensable Cabinet du Docteur Caligari, chef-d’œuvre visionnaire irriguant de ses idées géniales toute la décennie qui lui suivra. Pourtant, en cette année 1922, Murnau réalise deux autres films qui méritent tout autant le coup d’oeil (Fantôme et La Terre qui Flambe), mais qui ne marquent pas les esprits aussi profondément. Car Nosferatu propose quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment unique, de terrifiant pour l’époque, faisant entrer le cinéma muet dans une nouvelle dimension. Nosferatu est donc une petite révolution, un film décisif dans l’histoire du cinéma qui mérite que l’on s’attarde encore un peu plus sur son cas.

En 1838, la peste sévit. Un comte du nom d’Orlok, solitaire et lugubre, pourrait en être l’allégorie. Un jeune homme travaillant dans l’immobilier, Hutter, est chargé de le rencontrer afin de lui vendre une maison tout aussi lugubre dans le centre ville. Comme la maison délabrée attend son hôte, la ville attend d’être choisie pour demeure par la terrible peste noire. La baie d’amarrage attend son bateau porteur de la peste – c’est-à-dire de Nosferatu. La métaphore est lancée.

« Nosferatu, ce nom de sonne-t-il pas comme un cri de mort à minuit ? Ne le prononcez pas, ou les images de la vie disparaîtront dans les ombres, et les cauchemars augmenteront et se nourriront de votre sang. »

Le film s’ouvre sur une séquence joviale, où la lumière illumine la maison de Hutter tandis que sa femme coud tout en jouant avec le chat. Avec une certaine ironie tragique, le réalisateur débute son œuvre avec des plans généreusement éclairés, à la vitalité certaine. Une vitalité pas encore vampirisée, drainée par les ombres qui s’installeront petit à petit, comme le corps d’un être vivant qui serait rongé progressivement par la peste. Tel un Faust avant l’heure, Hutter vend en quelque sorte son âme en décidant de partir à la recherche du comte Orlok, le diabolique Nosferatu.

Murnau ne fait pourtant pas la part belle à ses thèmes favoris : la femme, bien que toujours sublime à l’écran, n’est pas au centre de l’intrigue ; l’argent ou la société ne sont jamais vraiment évoqués ; l’amour est relégué à l’arrière-plan ; la solitude n’est qu’un prétexte pour que Hutter tombe entre les crocs de Nosferatu… Bref, le cinéaste allemand propose quelque chose de nouveau, en comparaison avec ses précédents films, ce qui explique sans doute le succès de celui-ci qui tranchait radicalement avec ce que Murnau avait pu faire jusque-là, et avec ce qu’il fera encore par la suite. Un OVNI dans la filmographie pourtant très variée du maître incontesté du muet. Et pour cause, Nosferatu est l’un des films les plus riches cinématographiquement parlant que le réalisateur ait pu faire.

Les gros plans scrutent les visages, dissèquent les émotions des personnages pour en exacerber la terreur (comme le fera Fritz Lang avec son génial Docteur Mabuse). Mais pour faire de ce film une réussite, il faut que la peur passe par plusieurs niveaux.

– La peur passe d’abord par des mots : « la terre des voleurs et des fantômes », « les Carpates », qui sonnent dès le départ comme une destination peu touristique.

– La peur passe ensuite par les paysages, inquiétants d’immobilité, comme si la vie les avait quittés ; au départ plutôt romanes, les architectures tournent rapidement au gothique et sa géométrie moins élégante, plus agressive.

– Puis cette inquiétude est exacerbée par « les autres », ceux qui forment l’entourage de Hutter : les animaux au comportement étrange, les rumeurs de loup-garou ébruitées par les petites gens dont le regard s’emplit de terreur à la simple prononciation du nom d’« Orlok ».

– Enfin, cette inquiétude naît du décalage entre l’atmosphère de plus en plus lugubre et l’apparente tranquillité du personnage principal, qui part en voyage dans des terres que tout le monde sait dangereuses ; mais lui, avec un sourire constant et une certaine innocence (« Je suis la proie des moustiques. J’ai déjà deux marques sur le coup »), et malgré les tentatives de dissuasion de son cocher, semble bien décidé à rencontrer ce fameux Orlok.

Toutefois, Hutter découvre rapidement la véritable identité du comte – qui n’est autre qu’un vampire – et sombre dans une folie paranoïaque. Croyant avoir fui le monstre, Hutter est ramené chez lui en bateau ; mais Nosferatu se cache dans l’une des caisses de la cargaison, dans son cercueil. Les deux êtres sont comme liés à jamais par cette piqûre ayant scellé leur pacte. À l’image de la mouche prise au piège dans la fleur carnivore, Hutter est pris au piège de Nosferatu – et l’humanité est prise au piège de la peste. La nature tout entière est comme vampirisée, la vie s’enfuit de toutes parts tels les rats des villes s’engouffrant dans les caniveaux. La ville entière panique, on ne sait plus qui est sain et qui est malade. La terreur, la peste, Nosferatu (ou quelle que soit son appellation), a dévoré la vie.

On rejoint ainsi l’idée phare de Bram Stocker dans son Dracula : la modernité apporte un lot de changements qui effraient les hommes, notamment d’un point de vue religieux : la croyance recule, la science avance, de telle sorte que ce qu’on appelait autrefois « âme » coule désormais dans le « sang ». En ce sens, on peut y voir une conception religieuse de la peur : dans la Bible, le sang est considéré comme la source de la vie ; et Nosferatu étant un vampire drainant le sang de ses victimes pour leur ôter la vie, il incarne donc le diable en personne. D’ailleurs, tous les gens semblent en avoir peur sans même l’avoir jamais vu (les tenanciers de l’auberge qui prennent peur rien qu’à son nom) : Nosferatu/Satan est cet être que personne ne voit mais que tout le monde craint, car le rencontrer signifie qu’il est déjà trop tard.

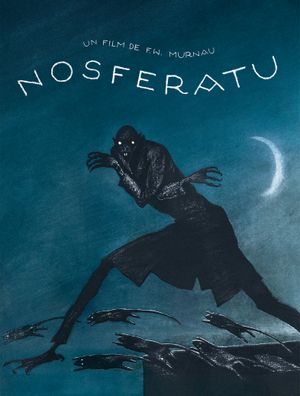

Bien sûr, toute cette peur ne pourrait exister sans les images, véritables tableaux expressionnistes en mouvement. La photographie est époustouflante, notamment grâce au travail de restauration impeccable. Les méchants ont vraiment l’air méchants en arborant tous les codes de l’expressionnisme (cadre arrondi aux contours noir, maquillage outrancier, habits sobres, visages pervers, déplacements accélérés, ou encore recettes de sorcière incompréhensibles). Les ombres coagulent telles des tâches de sang qui imprègnent la pellicule ; elles sont des personnages à part entière qui réunissent ou divisent les vrais protagonistes, et dans lesquelles ceux-ci s’abîment. Si d’autres films du réalisateur étaient marqués par un immobilisme tout aussi inquiétant, comme Promenade dans la Nuit ou La Découverte d’un Secret, Nosferatu est quant à lui toujours traversé par ces ombres qui transcendent n’importe quel autre élément cinématographique, tel un cour d’eau en perpétuel écoulement. D’abord destructrices, elles en deviennent finalement créatrices : tantôt masquant un demi-visage, tantôt permettant la mise en relief d’éléments importants, les ombres sont finalement une nouvelle forme de lumière – « une lumière sublime », disait Barbara à propos du noir –, illuminant une œuvre qui rayonnera pour toujours sur le septième art tout entier.

Autrement dit, Nosferatu est un film précurseur ayant initié un cinéma allemand toujours plus ambitieux, dont l’apogée sera selon moi atteinte avec Faust et Metropolis. Transparente, immatérielle, contagieuse : tels pourraient être les adjectifs caractérisant la peste, les ombres, mais aussi ces œuvres charnières du cinéma dont on ne prend la mesure de la grandeur qu’après plusieurs décennies. En attendant, elles s’impriment dans la conscience collective, fermentent, puis éclosent à travers de nouvelles œuvres. Et c’est pourquoi on peut dire que Nosferatu, pour avoir ensemencé le cinéma de ses idées incroyables, est un peu comme notre père à tous.

« Quand on lutte contre des monstres, il faut prendre garde de ne pas devenir monstre soi-même. Si tu plonges longuement ton regard dans l’abîme, l’abîme finit par ancrer son regard en toi. » Nietzsche, Par-delà le Bien et le Mal.