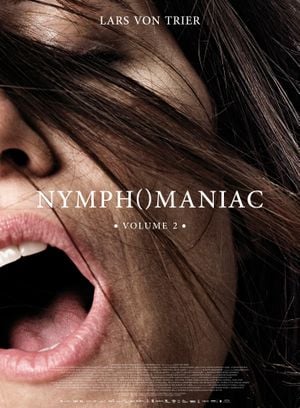

Le triomphe de la féminité

Plus noir mais toujours pourvu d'humour, le volume 2 de ce portrait d'une nymphomane touche au sublime si l'on prend la peine de rester dans la salle jusqu'à ce que résonne une version très sensuelle de Hey Joe par l'actrice principale du film, Charlotte Gainsbourg. Avec ce monument qui fera date dans l'histoire de l'art et de la civilisation, Lars von Trier s'impose de manière magistrale comme le cinéaste qui aura le mieux compris et plaidé la féminité sur un écran.

Dans le récit que Joe raconte à son sauveur Seligman, elle commence le chapitre où elle tente de se ranger avec Jérôme. Ils on un enfant ensemble, mais elle ne parvient toujours pas à canaliser ses besoins sexuels. Elle néglige sa famille et cherche par plusieurs moyens à satisfaire ses manques. Elle s'offre les services d'un traducteur pour avoir une expérience avec un homme dont elle ne comprendrait pas la langue: elle a porté son choix sur un Africain qu'elle a repéré près de chez elle. Cela donne une scène hilarante et mémorable. Mais perdant de plus en plus ses sensations sexuelles, elle aborde K, un jeune-homme qui promet aux femmes qui l'acceptent de leur faire connaître le plaisir dans la douleur. Elle se met même à laisser seul son bébé chez elle pour ne pas rater ses rendez-vous avec ce dominateur. Et Lars von Trier se permet une auto-citation de son inoubliable Antichrist en montrant cet enfant attiré par la neige en s'approchant dangereusement d'une fenêtre restée ouverte, le tout au son de Lascia Ch'io Pianga de Haendel.

Le cinéaste ose et il se fait plaisir. On ressent très clairement cette audace et le film devient un pied-de-nez au politiquement correct, et ce, dans les deux extrêmes, car Lars von Trier se moque éperdument de ce que l'on appelle de plus en plus les "tendances". Il réalise un long métrage inclassable qui, dans cette version dite soft, n'a absolument pas sa place dans les cagibis réservés à la pornographie des loueurs de films. On est face à une oeuvre d'art au sens le plus strict du terme. Nymph()maniac n'a rien d'un divertissement comme on l'entend aujourd'hui. C'est une oeuvre du malaise, une autopsie crue d'une civilisation qui perd ses repères dans ce qu'il convient d'appeler l'ère de l'assistanat.

Joe a laissé ses besoins l'emporter sur sa raison et elle utilise le sexe comme une béquille au mal être qu'elle ne parvient pas à nommer. Le sexe devient ici une drogue et comme tout drogué, Joe devra toucher le fond du fond pour se rendre compte que sa toxicomanie sexuelle ne pourra que la mener sa perte. Arrivé à ce stade, on rebondit et on essaie d'atteindre à nouveau la surface. Joe utilisera son expérience pour chercher à se dégoûter de cette dépendance. Son chemin l'amènera à collaborer avec une maffia aux méthodes peu reluisantes pour faire passer à la caisse ses mauvais payeurs.

Seligman donne l'impression d'écouter l'histoire de Joe avec attention en se permettant régulièrement de l'interrompre pour étaler sa culture qui, bien que vaste et documentée, n'inclut pas Ian Fleming, le créateur de James Bond! Seulement, il se permet d'interpréter ce récit à son avantage et Lars von Trier va au bout de son discours dans un final uniquement sonore dont la brutalité n'a d'égale que le défaitisme. Le cinéaste danois prouve une nouvelle fois qu'il est un artiste radical et qu'il est un homme non seulement fasciné par les femmes, mais entièrement dévoué à leur nature profonde et à leur droit d'être ce qu'elles sont, des entités complexes et empreintes de nombreux anges et démons. Et, comme le dit la meilleure amie de Joe dans le volume 1, si le secret du sexe n'était autre que l'amour? Lars von Trier laisse le spectateur répondre lui-même à la question.