Force est de constater que le charme refnien a de nouveau frappé (que « God » me « forgives » ce néologisme). Nous voici plongé dans un cadre tout en contraste, aussi bien dans le maniement des lumières et des couleurs, que dans le rapport des individus entre eux et dans leur environnement. Le tranchant du néon rouge sur le noir semble inonder le personnage, le baignant dans le sang qu’il fait couler sans retenue.

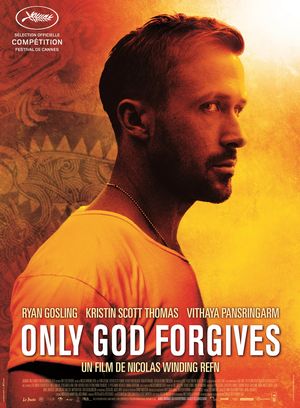

Les mots semblent impuissants lorsqu’ils sont dans la repentance, ou bien empruntent cette même brutalité auxquels se livrent mère, fils, et esprit vengeur en la personne de Vithaya Pansringarm, spectaculaire dans la maîtrise parfaitement soigné de ses exécutions. La main se substitue aux mots. Elle se fait vecteur de l’action, implique l’individu, le confronte à son impuissance, comme l’illustre ces nombreux plans où Gosling serre les poings sans exercer sa colère ou encore sa frustration. Cette main a délaissé la prise de l’outil, se détournant ainsi de l’emprunt d’une voie de Raison. La sauvagerie éclate dans les cris, les coups de feu, elle anime les longs dédales, les clubs exhibant des poupées inexpressives.

En semant les graines dans un désordre volontaire, en faussant la linéarité, le spectateur peut à loisir arpenter ce labyrinthe d’ombres et de lumières à la manière de Gosling, dont l’errance dans des désirs inassouvis permet d’ouvrir un champ des possibles. Sans doute la référence faite à Bunel –du moins j’ose l’avancer- nous incite à ouvrir les yeux et à poser un regard différent sur ce qui est nous est présenté. Symboles et lectures triomphent dans l’œuvre.

(Et mention spéciale à l'oeuvre musicale de Cliff Martinez, qui enveloppe l'image sans pour autant l'étouffer. Le combo Refn/Martinez est, comme bien souvent, gagnant !)