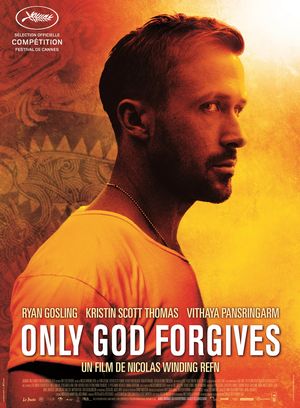

Supplique ou échappatoire, le titre sonne tel un repentir anticipé, une rédemption déjà recherchée.

Dieu pardonne, les spectateurs c'est moins sûr.

NWR l'a peut-être réalisé un peu tard (l'atroce vérité, pas son film, non ça c'est bon il ne l'a pas réalisé), mais en ce qui me concerne la prise de conscience fut douloureuse : cela faisait longtemps que je ne m'étais pas autant ennuyé en une petite heure et demi.

Quelque part les critiques négatives comme positives ne m'étonnent guère. Les zantis abordent les sujets qui m'ont dérangé, et les pros en appellent à la paternité de Kubrick et autres Lynch, quand ce n'est pas NWR lui-même qui se revendique de Jodorowsky. Pas très difficile dès lors de comprendre que je n'aie pas accroché, tant les œuvres comparables de ces illustres aînés m'ont fatigué.

Commençons par le plus évident.

L'esthétisation à outrance des scènes m'a totalement laissé sur le carreau.

Là où Drive dessinait une nuit envoûtante, nous engouffrant totalement, là où Melancholia savait constituer des tableaux à couper le souffle (sans que cela ne suffise réellement, j'y reviendrai peut-être dans une critique dédiée), là où Gravity même, bien que misant principalement sur la technique, réussissait à me captiver avec un spectacle enchanteur comblant toute la vacuité de l'intrigue et de l'espace, Only God Forgives se prend les pieds dans le tapis.

Tout paraît toc, prétexte. La nuit omniprésente n'est pas une protection cotonneuse, pas non plus un tissu oppressant, ni même une compagne sensuelle. Elle n'est qu'un artifice creux, un side-kick du pauvre, contrepoint faible de ces néons crachotant une lumière qui n'éblouit jamais, qui échoue même à restituer une quelconque atmosphère glauque dont on sent que Refn s'essouffle à la poursuivre.

C'est triste de le voir ainsi galérer.

OGF est un témoin de son époque, la manifestation cinématographique de la déchéance Instagram.

Des filtres rouges, bleus ne peuvent remplacer une ambiance, des silences ne peuvent à eux seuls instiller une tension dramatique.

Surtout que les couleurs sont largement insuffisantes, quand parallèlement à cela la composition des plans laisse franchement à désirer.

À l'instar de cette violence, dont l'explosion soudaine m'avait gêné dans Drive, mais au moins elle avait provoqué une réaction. Car inattendue. Car parfois difficilement justifiable. Elle créait un malaise complètement absent de ce nouvel opus, duquel elle est (pourtant) une composante majeure.

Et c'est probablement là où le bât blesse.

Débauche d'hémoglobine, de cruauté, de torture, le film peine à convaincre. C'est tellement trop que ça en devient grotesque. De la crédibilité découle le dégoût. Ou de la capacité à nous faire oublier l'invraisemblance des situations.

Pour dire, j'ai pu regarder la scène où un mec se fait crever les yeux, alors qu'habituellement dès qu'on se rapproche de la zone oculaire, je manque tourner de l'oeil (ha ha ha, gag).

Superficielles à force d'être montrées, la haine et la violence ne sont jamais convaincantes.

Les longs travelings, les ralentis, les regards fixes et plans du même métal ne peuvent gommer l'impression de vide.

Ils laissent le temps de s'interroger et, malheureusement, ça ne rend guère service au film.

J'aurais aimé trouver un sens caché, un second degré, un niveau de lecture où les non-dits sont révélateurs de quelque secret, de quelque philosophie qui ne soit pas de comptoir, mais j'avoue avoir échoué.

C'est peut-être de ma faute, mais c'est le triste constat.

Il y a de petits sursauts, trop occasionnels, où la lumière rouge projetée par les fameux néons effacent toute couleur sur les joues des filles, faisant disparaître à la fois le trop-plein de maquillage, d'éventuels coups, la couleur même de la peau, et révélant malgré tout des visages marqués, creusés. La lumière estompe les différences entre clients et prostituées, artifice masquant certains artifices, et révélateur d'autres.

Mais tout nous rappelle au réel, malgré ces vaines tentatives pour rendre palpable la crasse de Bangkok, la dépravée, la corrompue.

J'anticipais de nager dans cet océan de stupre souvent décrit, rarement approché, ressentir le glauquissime des ruelles difficilement dissimulé sous les lumières et le fard à paupières.

Ce ne sera pas encore pour cette fois...

La faute également à la musique, les scènes où elle prend le relais du silence et se calque sur des mouvements de lèvres qui deviennent du coup muettes une fois encore, avec la même inefficacité que les silences prolongés des face-à-face.

Absence de paroles, malheureusement peu avantageusement remplacées par les POIIIIIIIIIIN tonitruants auxquels a succombé Martinez, abominable et insupportable naufrage du mec dont j'écoute régulièrement la BO de Drive.

Le personnage de Gosling, quasi-identique à celui dudit Drive dans son rôle mutique, monolithique et taciturne, suscitait pourtant dans ce dernier un sentiment d'être énigmatique, majestueux et dangereux à la fois. Du charisme.

Ici il est clair, malheureusement trop, que le metteur en scène cherche à prendre son contre-pied, à en faire, nonobstant le jeu d'acteur similaire, une créature torturée et impuissante, ballottée dans un univers trop sale pour lui, trop impitoyable et le plaçant à la merci de cette mère castratrice.

À ce sujet, s'il est quelque chose que je concède à Refn, c'est de n'avoir pas cédé à la facilité.

Avoir Kristin Scott Thomas au casting et prendre le parti d'en faire disparaître toute la beauté, la ravager physiquement et lui offrir ce monstre amoral en pâture, voilà qui n'est certes pas un mince défi.

Pourtant, son Œdipe non-résolu m'a emmerdé. Pas dans le sens où il m'a contrarié, gêné. Non, encore une fois il m'a ennuyé. Je me suis fait chier dans les grandes longueurs.

Tout manque de subtilité, une psychologie à la truelle, à l'image de Kristin maquillée comme une voiture volée, assénant à la compagne de son fiston qu'elle est une sale pute (même si c'est vrai), en une parodie d'ironie inconsciente.

C'est là encore très vain, on sent le réal se débattre pour instaurer un climat malsain, on le VOIT faire à l'occasion de ce dîner en filigrane, un autre rendez-vous manqué.

C'est pataud, balourd, primaire, c'est maladroit cette mère qui compare la taille des bites de ses enfants, dont l'aîné est mort récemment. Complètement transparent et, par conséquent, inopérant. Inutilement provocateur.

Le résultat n'est pas que l'on s'esbaudit devant sa capacité à modifier notre perception des choses en plaçant le même personnage dans un décor différent et en esquissant un mouvement de baguette magique pour faire comprendre le génie de la chose à grands renforts de couleurs.

Cela conduit juste à se désintéresser du destin de ces marionnettes pathétiques, qui n'irradient nulle émotion et n'en suscitent guère en retour, qui ne titillent pas l'empathie.

C'est au passage exactement ma conclusion sur l'ensemble du film, et accessoirement la raison de cette note, très basse mais pas davantage parce qu'il m'a inspiré davantage d'indifférence et de déception que d'énervement, et plus le temps passe plus je me rends compte que les 1 et les 2 sont réservés à cette dernière catégorie.

Nous ne sommes pas tous des quarantenaires puceaux et/ou frustrés, et si c'est là son cœur de cible je veux bien croire que le film atteigne le but recherché, mais alors il ne faut pas s'étonner que la population restante soit pour une grande majorité insensible.

C'est bien dommage car le postulat de départ était bon.

Une intrigue simpl(ist)e de vengeance sur fond de milieu drogue/prostitution, en misant sur l'aspect visuel.

Dommage que ça passe complètement à côté de l'objectif (de la caméra, ha ha ha, gag).