Je n’ai pas (bien) compris l’intention du réalisateur Nicolas Winding Refn avec cette sombre histoire de vengeances et d’ultra-violence en chaîne sise à Bangkok.

La capitale thaïlandaise comme terrain de jeu et de trafic pour les crapules occidentales, les filles locales prostituées par leurs pères, les mères américaines azimutées et (pro)créatrices de zinzins, la police thaï ‘châtieuse’ et à cran…

Ces potentielles thématiques s’entremêlent sans que l’on sache si le ressort du film — hormis l’envie de sidérer — s’axe sur le déterminisme familial et ses conséquences, la responsabilité individuelle, les ravages du talion, les valeurs eastern VS les valeurs western…

Le titre énigmatique ne nous aide pas beaucoup plus

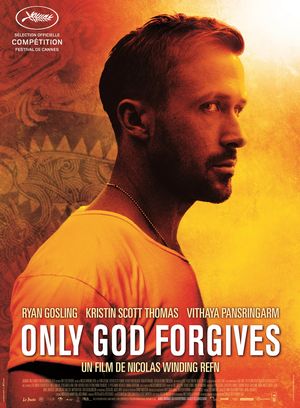

Dans ce film glauque, onirique, lynchien, Refn remet en selle (après Drive) le taiseux Ryan Gosling, nous livre un exercice de style déroutant et forcément paresso-putassier, le propre de ce choix étant de ne pas en faire, de laisser le spectateur se-forger-sa-propre-opinion (mantra d’une époque qui caresse la larve dans le sens de son demi-neurone) — sans compter que la plaie psychanalytique s’invite au jeu pour envaser un peu plus encore les pistes et les doutes.

Curieusement, malgré ces facilités et ces excès, Only God Forgives se laisse apprécier.

Comme si, baigné dans une atmosphère vineuse et poisseuse, le spectateur ne pouvait échapper au parti pris de la lenteur et de la répétitivité ; comme si, hypnotisé — jusqu’à rester de marbre face aux scènes brutales (et quasi gore) —, ce même spectateur devait connaître l’impuissance afin de s’engluer dans Bangkok la visqueuse, Bangkok la vicieuse, histoire de rejoindre les protagonistes dans leur décor sang-de-bœuf pour bien y renifler avec eux les vapeurs de l’enfer.