En tant que cinéphile, j'ai perdu mon innocence en deux temps. Comme je suis un malade, je vais commencer par le second: "La menace fantôme", pénible séance d'un frais mois d'octobre 1999 où j'arrêtais de croire au Père Lucas et compris que le magicien ayant créé tout un monde merveilleux n'était finalement qu'un marchand de jouet comme un autre, un pervers pépère n'hésitant pas une seconde à violer mes rêves de gosses sous mes yeux embrumés par les larmes sous l'autel du Dieu Dollar.

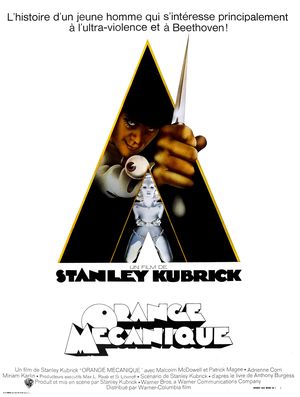

Flashback, faille temporelle, voyage à bord du Tardis, nous revoilà en 1996, au début d'une année où je découvre, à l'âge précoce de douze ans, "Orange Mécanique", adaptation du roman de Burgess par un Kubrick à peine remis de l'abandon de son "Napoléon Bonaparte", le genre de film que l'on se passe sous le manteau, à l'abri du regard des parents. Choc frontal immédiat, il m'aura fallu une dizaine de visionnages morcelés au cours des années suivantes pour venir à bout de cette drôle d'orange synthétique, tant je sentais mes guibolles jouer la Macarena à mes dépends. Cela m'apprendra à vouloir grandir plus vite que la musique. Retour sans appel à mes mangas, à mes Spielberg et à mes Don Bluth. L'ultra-violence attendra encore un peu.

Brûlot flamboyant en trois actes tout autant que satire carburant à l'humour extrêmement noir de notre société moderne, "Orange mécanique" nous place dès ses premiers instants dans une situation extrêmement inconfortable, pauvres spectateurs se débattant à contre-courant dans le jus sacrément frappé d'un jeune délinquant échappé de l'Angleterre victorienne et accro à tout ce que la loi et le bon sens condamnent, prisonniers que nous sommes à l'intérieur de son cerveau malade et obligé de voir le monde à travers ses yeux et ses pensées. En l'absence d'un autre point de vue sur cette histoire, nous sommes contraint de croire à sa version, pire, d'être ses complices dans tout ce bordel coupé à la benzedrine.

Kubrick et Burgess nous renvoient à la gueule un miroir à peine déformé de notre monde civilisé, un futur affreusement proche où la délinquance et des institutions larguées ont transformé nos villes en dépotoir cradingue, en temple du mauvais goût et du stupre, où la violence la plus stylisée, la plus dégueulasse règne en maîtresse absolue. Frénétique, hypnotique, fascinante, rebutante, choquante, cette mise en bouche fait figure d'électrochoc sur un public ne sachant plus quoi penser, partagé entre une fascination bien compréhensible pour le cirque macabre qui tambourine devant sa fenêtre, et le rejet total d'un propos complexe et de l'image peu flatteuse qu'il lui renvoi, le tout renforcé par une imagerie outrancière et kitsch à vous filer la gerbe.

Après la délinquance, l'ultra-violence sur fond de Beethoven déstructuré à grand coup de synthé, viens la délivrance, la joie bien éphémère de voir le chef de ces Harlequins vampiriques échappés de l'enfer enfin sous les verrous. Du moins, c'est ce que le spectateur rincé et flageolant a l'audace de penser. Car le pire reste à venir. Viens désormais le coup de massue d'un gouvernement revanchard ayant décidé de combattre le mal à sa racine, de lutter contre la violence par une violence encore sournoise, encore plus définitive. Pour éradiquer le mal, on éradique l'être humain. On détruit tout ce qu'il est. On lui sabre son libre arbitre pour ne laisser qu'une coquille vide, apeurée. Inoffensive et totalement démunie face au monde extérieur qui se fera un plaisir de rendre les coups au centuple.

A nous d'assister alors au calvaire d'une pourriture intégrale que l'on a fini bien malgré nous par, peut-être pas aimer, mais au moins s'attacher. A nous d'assister à sa récupération politique. A un enfer tout droit sorti d'une nouvelle de Kafka. Une chute inexorable où les cartes ont été redistribué pour le plus grand malheur de notre narrateur autrefois si vicieux, si goguenard, et désormais réduit à rien. A un cafard. Un calvaire qui s'achèvera sur une note aussi grinçante que la corde d'un violon frottée par l'archet du pire élève d'un conservatoire au rabais.

Objet de fascination comme de répulsion, oeuvre visionnaire pour les uns et délire kitsch à vomir pour d'autres, "Orange mécanique" trouve justement son intérêt dans son absence de consensus auprès des spectateurs, peut-être le film le plus intéressant d'un Kubrick en pleine possession de ses moyens mariant images et sons en une osmose parfaite et élevant cette sale trogne de Malcolm McDowell au rang de salopard magnifique, un uppercut qui fera encore débat dans trois siècles si nous sommes encore là, si nous ne nous sommes pas bouffés les uns les autres par l'intermédiaire de nos instincts les plus bestiaux.