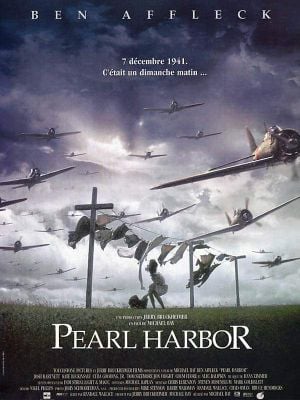

Non content de devenir le plus grand succès de tous les temps à sa sortie, le mastodonte Titanic a fait des émules dans le genre très particulier du « mélodrame historique ». Comprendre un mélange, souvent sans subtilité aucune, entre une histoire d’amour impossible et une tragédie humaine véridique, que la grosse machine hollywoodienne se fait une joie de recréer. Et dans ce genre des plus balourd, Pearl Harbor fait figure de cas d’école.

Il faut dire qu’un cinéaste comme Michael Bay ne pouvait pas faire grand-chose d’autre que de se casser les dents sur un projet aussi tendu. Lui qui n’est alors qu’un faiseur de films d’action décomplexés et décérébrés (Bad Boys, Rock, Armageddon), le voilà subitement confronté aux problèmes amenés par une telle représentation. Et comme beaucoup d’autres avant lui, il opte pour le symbolisme le plus criard, espérant bon gré mal gré pouvoir cacher le vide.

Malheureusement pour lui, il ne suffit pas de quelques inserts de drapeaux américains, quelques actes de bravoures et autres discours enflammés pour empêcher le navire Hollywood de sombrer. Car si le film tire à fond sur la corde du « brave soldat » (incarné par un Ben Affleck plus mauvais que jamais), il délaisse parallèlement tous les autres personnages. Celui de Josh Hartnett ne se définit qu’en fonction de sa relation amicale avec Affleck tandis que Kate Beckinsale tente tant bien que mal de faire sortir son personnage du statut de love interest sans saveur. Raté.

Puisqu’on en parle, la représentation des femmes dans Pearl Harbor est, comme dans certaines autres productions de Bay, absolument révoltante. Réduites à l’état de corps désincarnés, tout juste bonnes à glousser quand on parle des hommes, elles n’ont en somme aucune autre fonction que celle de parachever le tableau parfait de la petite Amérique rêvée de Michael Bay. Une vision transformée qui achève de faire du film une œuvre profondément problématique.

Car le réalisateur, persuadé de redonner à l’Amérique une raison valable de s’auto-admirer, ne s’encombre d’aucune limite morale. Le film se complait dans un révisionnisme historique insupportable – les Japonais n’ont jamais bombardé les hôpitaux militaires qui jouxtaient la base, pas plus que le raid de Tokyo concluant le film n’a fait reculer l’armée nippone, et surtout surligne avec force lourdeur l’héroïsme des soldats de l’Armée de l’Air, tous bien évidemment présentés comme des benêts au cœur tendre et au courage infini. Et cerise sur le gâteau, le tout s’articule assez maladroitement autour d’une amourette dispensable et complètement surfaite.

Ne reste alors, pour les plus courageux (ou les moins exigeants, c’est selon) que quelques morceaux de bravoure pyrotechnique et quelques effets bien trouvés (les Zéros japonais survolant la campagne hawaïenne avant de frapper, soit le calme avant la tempête). Mais en substance, le film pose la même question épineuse que tant d’autres avant lui : peut-on décemment représenter une tragédie humaine et historique majeure au sein d’un film de divertissement ? On est bien loin du second degré souvent incompris d’un Independence Day…