À la fin du Vieux Professeur, une nouvelle de Vassili Grossman, le personnage titulaire, sur le point de tomber sous les balles nazies en raison de sa seule confession, réalise qu'il va mourir en connaissant le nom de chaque étoile dans le ciel, mais sans savoir ce qu'est l'amour d'une femme, pour ne jamais l'avoir vraiment ressenti ni suscité, si ce n'est celui de sa mère depuis longtemps disparue.

On ne nait pas Oblomov, mais on peut mourir Oblomov.

Mourir chaque jour un petit peu, puis mourir pour de bon. Perdre un temps qu'au final nous n'avons pas. Choisir l'apathie car elle est le moindre de deux maux, l'autre étant la noyade, ou le bûcher, c'est selon.

Se souvenir de choses futiles, mais oublier l'essentiel. À défaut du roi Séléucos 1er, je peux vous citer les noms de tous les maréchaux de Napoléon, mais moi aussi j'ignorais que les arbres ne vivent pas 500 ans…

Aimer mais avoir peur d'aimer. Refuser de s'assimiler aux autres mais vouloir être comme eux.

Dormir pour ne pas voir, pour ne pas entendre, pour ne pas sentir. Pour ne pas vivre. Dormir pour rêver, les rêves valant mieux que la réalité.

Car les rêves contiennent maman.

L'amour de maman était simple, il était pur. Oblomov sait qu'il n'en retrouvera jamais de pareil. Alors il s'enferme dans son souvenir.

Son meilleur ami, Andreï Ivanovitch Stoltz, n'a pas ce luxe. Tout est dans son patronyme, Stoltz, "Fier" en allemand : une bénédiction mais aussi, surtout, un fardeau que cette fierté du père à la rigueur toute teutonne pour son fils si beau et si brillant. Stoltz est prisonnier de son dynamisme social, tout autant qu'Oblomov l'est de son apathie, il doit en permanence de l'avant car il n'a pas de racine sur laquelle s'accrocher ; rien qu'une porte fermée et, dieu merci, les larmes et les baisers de ses serfs. Stoltz, Oblomov, même combat, ou même absence de combat.

Olga Sergueïevna n'est guère mieux lotie, ballotée entre un Stoltz séduisant et promis à un bel avenir, mais qu'elle considère comme un ami, et cet Oblomov si différent, si sensible, si intelligent qu'elle en tombe amoureuse, ce qui effraie notre Ilia Illitch à jamais orphelin de l'amour maternel. Magnifique Elena Soloveï, encore et toujours Esclave de l'Amour, semblerait-il…

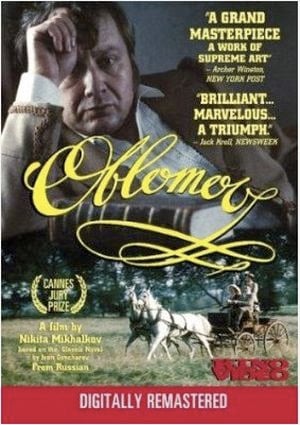

Telle est l'intelligence de Mikhalkov : ne pas faire d'Ilia Illitch un îlot de tristesse et d'auto-apitoiement au milieu d’un océan de bonheur frivole. À l'instar de notre Guillaume Gallienne national voici trois ans, Nikita Sergueïevitch sait bien lire Ivan Gontcharov : il comprend qu'Oblomov n'est pas le seul Oblomov dans Oblomov. Mais GG n'avait pas le luxe du casting de son prédécesseur : si lui-même dans le rôle-titre et sa complice Adeline d'Hermy brillaient de mille feux et n'avaient pas à rougir face à leurs homologues Oleg Tabakov et Elena Soloveï, loin s'en faut, Sébastien Pouderoux et Yves Gasc étaient bien pâles par-rapport à Iouri Bogatyriov et Andreï Popov en Stoltz et Zakhar respectivement. Ajoutez-y le toujours très drôle Avangard Leontiev dans le rôle du dévoué mais falot Alexeïev, premier d'une très longue série d'apparitions chez Mikhalkov pour l'acteur au prénom improbable, et c'est un casting cinq étoiles dont dispose le réalisateur moustachu.

Son équipe de choc sachant tout faire, Mikhalkov l'exploite à la perfection, jonglant avec expertise entre le registre comique (les algarades entre Ilia Illitch et son simiesque valet, le montage de la visite chez une baronne imbuvable) et tragique (le flashback du départ de Stoltz, le molonogue d'Oblomov au sauna), habilement entrecoupés de scènes romantiques (la nuque d'Olga…) voir étonnamment érotiques (la coupole durant l'orage). Mais contrairement à Gallienne qui avait choisi de donner un cadre théâtral à son adaptation, Mikhalkov ne se repose pas uniquement sur ses acteurs. Il perfectionne ce qui devenait depuis Cinq Soirées (tourné entre les deux parties d'Oblomov, soit dit en passant) sa marque de fabrique, à savoir l'utilisation des décors d'intérieurs, et notamment des murs, pour susciter une émotion dont mille mots auraient été incapables. Si seulement ce Mikhalkov avait été là dès Partition inachevée…, et si seulement il existait encore…

Mais c'est bien simple, tout le monde est au rendez-vous sur ce film, depuis la bande-son électronique d'Edouard Artemiev qui enfin n'en fait pas des tonnes, jusqu'à la photographie de Pavel Lebechev. Il y a des plans qui, pareils au Barry Lyndon de Kubrick, semblent des tableaux venus à la vie : tantôt Ilia Répine pour les scènes d'intérieur, tantôt Alexeï Savrasov pour les extérieurs enneigés ou Ivan Chichkine pour ceux florissants de la datcha.

"Les générations passent, mais la Terre reste", disait d'ailleurs Ecclésiaste. Cela est vrai de la terre russe, depuis les baisers des paysans de Stoltz jusqu'à ce plan final si magnifique que Gallienne n'a pas pu s'empêcher de l'incruster dans sa reprise : un enfant courant dans l'horizon, entre les arbres et les hautes herbes, criant "Maman est arrivée, maman est arrivée" – mais de maman nous ne voyons point, juste la terre russe.

Cet enfant s'appelle Oblomov, Andreï Illitch Oblomov. Il est Oblomov, lui aussi, tout comme je suis Oblomov. Nous sommes tous Oblomov, nous courrons après nos rêves, qu'ils soient passés ou futurs, tandis que la Terre, russe ou non, continue de tourner sans que nous la sentions tourner. Voilà où se trouve le génie de Nikita Mikhalkov dans ces Quelques jours de la vie d'Oblomov : nous faire jouer, nous faire courir nous-mêmes vers nos propres souvenirs tandis que ce spectacle magnifique défile sous nos yeux.

Après que le vieux professeur de la nouvelle de Grossman réalise l'étendue de sa solitude, alors que les larmes lui viennent et que le fusil s'apprête à tirer sur lui, une petite fille lui met ses mains sur les yeux et lui dit: "n'aie pas peur, grand-père".

Oblomov n'est jamais seul. Maman est toujours là, au bout du chemin.