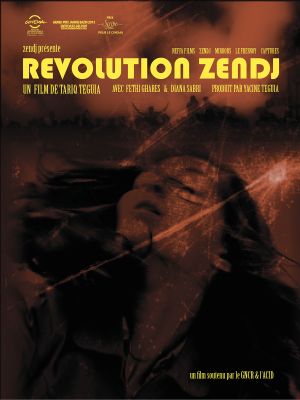

Après le beau et sinueux Inland qui débarqua dans la foulée du merveilleux Rome plutôt que vous, qui reste l’un de mes films préférés de ces dix dernières années, j’étais curieux de voir le nouvel ovni que le cinéaste algérien couvait depuis cinq années. Et pour le coup, les mots ne sont pas de trop, c’est un ovni, un pur. Si on avait rapidement catalogué Teguia en tant que cinéaste post Antonionien, il avait déjà prouvé avec son deuxième long qu’il s’aventurait vers un ailleurs, tout en poursuivant sa quête politique et poétique, par le prisme de la matière cinématographique. Révolution Zendj ne déroge pas à cette quête, pourtant c’est un essai que l’on classifierait davantage dans une veine Godardienne. Un grand film formel, déjà, au sens narratif du terme, sans doute ce que l’on verra de plus dément sur un écran de cinéma cette année. Un véritable bouillon d’idées assénées, d’images déformées, de cadres triturés, de sonorités saturées. Teguia, à l’instar de son maître, se joue de tous les possibles offerts par le médium.

J’étais seul dans la salle. Comme à l’époque de Rome plutôt que vous, il y a sept ans. Et j’étais prêt à le parier. Je serais d’ailleurs curieux de connaître le nombre d’entrées en France, étant donné le peu de copies en circulation et sa durée imposante de 2h18. J’imagine déjà le chiffre famélique. Qu’importe, je suis ravi d’y être allé et je suis ravi de suivre Teguia depuis ses débuts tant je pense qu’il fait partie des plus grandes promesses du cinéma de ce siècle. Révolution Zendj m’a beaucoup subjugué, autant qu’il m’a aussi souvent laissé sur la touche. Ça faisait partie du deal. C’est un cinéma d’une telle densité, d’une telle liberté qu’il peut aussi s’avérer hermétique. Révolution Zendj pourrait être un croisement entre son premier et son deuxième film, la jeunesse activiste errante d’un côté, le journaliste cartographe de l’autre. Mais c’est surtout un choc visuel hors du commun. Un truc hallucinant, démesuré, toujours en reconstruction, déstructuration, autant dans l’image (reflets, surimpressions, ellipses, décrochages) que dans son utilisation sonore et sa géographie indomptable, en Algérie, à Athènes, Beyrouth ou Bassorah. Des ruines, des déserts, des océans. Un voyage total.

L’ouverture est monstrueuse. La plus belle intro de l’année, haut la main. Où le sublime Echo waves de Ash Ra Tempel résonne des profondeurs d’un désert immaculé et sans relief pour accompagner l’apparition d’une silhouette s’extirpant du mirage avant d’être relayé par des émeutiers dans une ville indéchiffrable, enveloppé par les gaz lacrymogènes. Les boucles de cette merveille de Krautrock caresse ce violent contraste de couleurs, virant sans prévenir du blanc au rouge. D’une apparition quasi invisible progressant vers nous à une foule saturée tout en mouvements disparates. Le programme est déjà là. La jeune réfugiée palestinienne, activiste en Grèce, est sur les traces de son père au Liban et le journaliste sur celles des esclaves noirs du IXe siècle se révoltant contre le Califat. Deux personnages, deux buts, deux errances, deux mouvements perpétuels, saccadés, une rencontre, sans règles. C’est Teguia qui fait du cinéma, tente, se perd et tente à nouveau. Un cinéaste archéologue, dont la politique résonne avec l’actualité brulante. La trame est délicate à saisir, l’énergie difficile à capter. Ça change tout le temps, d’un plan à l’autre. L’impression d’avoir saisi et senti à peine un tiers de ce que j’ai vu, pourtant je ne suis pas prêt d’oublier ce que j’ai vu – à l’image de cette synergie dansante ou de cette poursuite sans fin dans les hautes plaines. On flotte, on décroche. Il faudrait le revoir.

Lorsqu’il prend le parti de filmer les utopies de tous, soit en plus de cette double quête sinueuse celle de riches investisseurs voulant acquérir une terre iraquienne pour en faire un immense centre commercial, Teguia les enferme dans des tours, derrière des fenêtres. Ce n’est probablement pas sa meilleure idée, bien que ce sentiment de contre fuite soit un parti pris supplémentaire dans un film qui en compte mille. C’est parfois un poil trop Godard (ouvertement cité, par ailleurs) dans l’âme, cela dit. Dans le même esprit, je ne suis pas spécialement fan de toutes ces séquences de répétitions à Thessalonique. Je crois que Teguia se perd un peu là-bas. Qu’importe, c’est l’élan que l’on salut, cette volonté de briser les possibles, de contourner tous les standards qu’il est en mesure de contourner.

Pour revenir à ce que je disais au départ, j’ai beau dire que Révolution Zendj est une fusion géniale des deux précédents films de Tariq Teguia, je pense que le vrai trait d’union c’était Inland. En Antonionien convaincu (davantage que Godardien, en tout cas) il est quasi impossible, maintenant, que je retrouve un jour le Teguia émotionnel qui cristallisait la respiration de Rome plutôt que vous. Et si Zendj enfonce donc le clou dans la volonté de recherche Godardienne, appelons là ainsi – C’est aussi sa limite et la durée du tournage n’y est pas pour rien – je me suis pourtant bien retrouvé dans l’univers cinématographique du cinéaste algérien, entre monologues arrachés et lentes traversées en apesanteur. Le film ne m’a depuis, bien entendu, pas lâché.