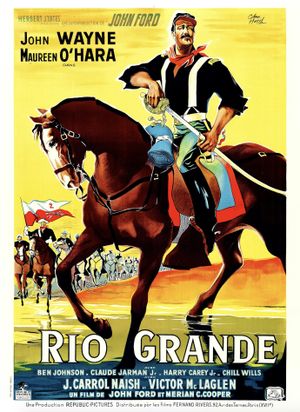

Rio Grande n’aurait jamais dû voir le jour. En 1950, John Ford réalise ce western de commande dans l’unique but de pouvoir financer le projet de sa vie – et qu’on lui a longtemps refusé : L’Homme tranquille. Republic Pictures accepte de produire ce dernier, à deux conditions : 1) réaliser, avant, un western « classique » pour renflouer les caisses en prévision de l’échec commercial pressenti de L’Homme tranquille ; 2) introduire le duo John Wayne-Maureen O’Hara, prévu pour être celui de L’Homme tranquille, afin de prendre le pouls du public en espérant capitaliser ensuite sur leur célébrité. Maureen O’Hara expliquera qu’en arrivant sur le tournage, ni Ford ni Wayne ne voulaient faire le film ; mais c’était là l’occasion de la dernière chance pour financer L’Homme tranquille, que Wayne et O’Hara voulaient tout autant voir aboutir.

Ces circonstances expliquent sans doute le côté quelque peu « balisé » que peut avoir Rio Grande, pur produit de la « formule Ford » et donc moins mémorable et original que d’autres de ses grands westerns. La géographie du tournage y est peut-être aussi pour quelque chose : habitué à sa chère Monument Valley, Ford doit ici s’exiler à Mohave, dans l’Utah, où il avait déjà tourné Le Convoi des braves, mais dont on ressent moins le potentiel cinématographique. Quelle que soit la genèse du film, retenons que c’est la première apparition du couple Wayne-O’Hara devant la caméra de John Ford, dont la complicité crèvera l’écran et reconduira leur duo dans plusieurs autres films du cinéaste. Et rien que pour ça, béni soit le contexte qui ait voulu que Rio Grande voie le jour !

Un western sans fusils (ou presque)

Si Rio Grande n’est pas le western de John Ford le plus populaire, il jouit tout de même d’une solide réputation. Dernier volet de ce que l’on a officieusement nommé la « trilogie de la cavalerie », le film souffre souvent de l’ombre faite par ses deux illustres aînés : Le Massacre de Fort Apache et La Charge héroïque. Et pour cause : Rio Grande est moins grandiose, moins épique que Fort Apache, moins enjoué et photogénique que She Wore a Yellow Ribbon, mais peut-être plus intimiste, laissant la parole à la discrétion des sentiments face à l’extravagance des armes.

Cette fois-ci, Ford met en scène la difficulté pour un colonel de concilier sa fonction militaire et son statut de père comme d’époux. La guerre paraît lointaine, au-delà des murs du fort où se trame la majorité des événements. Famille et devoir se conjuguent, se confrontent, dans un contexte où les Indiens redeviennent la menace principale. Car contrairement aux deux westerns précédents, prônant un dénouement pacifique avec les Indiens (et notamment La Charge héroïque, qui dénonçait la folie de la guerre et son absurdité), le colonel Yorke de Rio Grande est clairement partisan de la manière forte. On pourrait d’abord y voir une sorte régression, un retour à des schémas manichéens faciles comme ils se faisaient quelques années avant : pas besoin d’écrire d’antagonistes, les Indiens sont les méchants parfaits. Mais ce serait une bien pauvre lecture de la trajectoire fordienne sur le sujet.

Dans Rio Grande, l’intérêt n’est pas dans la guerre contre les Indiens, qui ne sert que de toile de fond et motif à l’urgence. Bien sûr, Rio Grande reste un western – qui plus est de commande –, aussi le dernier acte laisse place aux combats et à l’action plus traditionnelle (qui n’est sans doute pas le point fort du film). Néanmoins, Ford place plutôt l’antagonisme au cœur de ses propres protagonistes, le colonel Yorke en tête, pour en extraire toute la complexité. Loin de tomber dans l’héroïsme romantique, il montre la difficulté de la vie dans un fort militaire et les contradictions qui définissent ses habitants. Yorke est constamment tiraillé entre ses opinions, voire inclinations personnelles et le respect des ordres, la primauté du devoir. Pour l’incarner, l’inévitable John Wayne compose une nouvelle fois un personnage passionnant, un triple rôle de père, mari et colonel aussi viril que fragile, aussi autoritaire qu’à l’écoute, aussi froid qu’amoureux. La rudesse de la fonction militaire n’empêche jamais de poindre une forme de tendresse, d’humanité cachée sous l’uniforme, et que Yorke ne peut pas toujours contenir. Une humanité liée à sa peur tue de l’échec, en tant que soldat, père et mari.

La musique, pilier du cinéma fordien

Les nombreux passages musicaux sont, en ce sens, utilisés à bon escient : quand le dialogue passe mal entre Yorke, son fils et son épouse Kathleen, la musique prend le relais et fait dire aux visages, en quelques regards, ce que les mots n’ont pas besoin de sur-expliquer. Interprétées par le fameux groupe de country The Sons of the Pioneers, habitué à composer pour les westerns de Ford, ces chansons ajoutent mélancolie et douceur à cet univers meurtri par la violence des combats, l’éclatement des familles et le bruit du clairon. La musique devient une sorte un remède aux armes, un pansement au cœur, et Ford filme comme personne les regards silencieux et bouleversants de ses personnages en pleine pause contemplative. Chanter permet, comme souvent dans son cinéma, de faire honneur aux êtres exceptionnels : dans Rio Grande, les soldats poussent la sérénade pour fêter l’arrivée de Kathleen, affichant à la fois leur admiration pour cette femme et leur loyauté envers leur supérieur. Les chants sont les premiers vecteurs de légendes, de mythes, traversant les générations et perpétuant la mémoire de certains personnages héroïques. Dans Rio Grande, cette question de la transmission est centrale ; et si Yorke n’est pas « héroïque » au sens romantique du terme, il n’en est pas moins une figure forte et un modèle pour son jeune fils à peine arrivé dans l’armée. La musique donne à Rio Grande un charme unique, tout autant léger que solennel.

Finalement, toute la beauté et la complexité humaines de Rio Grande tient à sa scène d’ouverture, à laquelle la scène finale est une réponse évidente. John Ford nous raconte certes l’histoire de ce fort à travers l’histoire d’un homme en particulier, le colonel Yorke, mais c’est avant tout dans un monde collectif qu’il nous invite à plonger. Le fort est le monde du groupe, de la camaraderie, de la fraternité, mais aussi de la famille, de la parentalité. Hommes, femmes et enfants sont impliqués, et c’est ce que montre magnifiquement le retour au fort inaugural de la cavalerie : les portes s’ouvrent, les enfants se précipitent, les femmes attendent avec inquiétude, les médecins accourent pour venir en aide aux blessés. Amusement, gravité, tristesse : tout est là, en symbiose. Et tout se fait sans un mot : en quelques mouvements de caméra soutenus par la superbe musique de Victor Young, et quelques uns de ces regards très fordiens, de ceux qui disent tout, l’univers et la structure relationnelle de cet étonnant microcosme sont posés.

Si l’on préférera toujours le technicolor onirique de La Charge héroïque, les noirs et blancs orageux de La Poursuite infernale, la puissance dramatique de La Prisonnière du désert, les batailles épiques de Fort Apache, ou encore le classicisme irréprochable de La Chevauchée fantastique, force est de constater que Rio Grande marque pour son calme et sa pudeur, la place qu’il donne à la musique et son travail méticuleux des relations entre personnages. Et on ne peut que saluer la générosité, le professionnalisme, l’honnêteté de Ford qui, forcé de réaliser un énième western entouré des mêmes acteurs, a continué à donner le meilleur de lui-même pour renouveler une fois de plus ses thématiques et offrir au cinéma un énième miracle.

[Article à retrouver sur Le Mag du ciné]