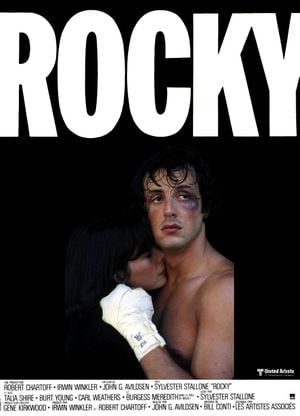

Au milieu des seventies, Sylvester Stallone est encore un comédien de second plan : petits rôles et séries b. Mais il se rêve plus que ça, le cinéma c’est sa passion, il veut en faire son métier, à temps plein. Alors l’homme prend les choses en main, travaille à l’écriture d’un film qui lui ressemble et qu’il pourrait, sinon réaliser, interpréter. Ce film c’est Rocky.

Une histoire simple, de hargne, d’envie.

Le réalisateur aux commandes est John G. Avildsen, pour son troisième long-métrage. Le coup de poker du jeune acteur, en tentative sincère, va se transformer en coup de poing culte

autour de la persévérance et du dépassement de soi.

Pour raconter Rocky Balboa, un américain moyen, fils de l’immigration italienne dans les rues de Philadelphie, le scénariste Sylvester Stallone ouvre sur la passion et plante le décor : une salle de boxe crade et suante, enfumée et gueularde, sur le ring de laquelle le pauvre homme encaisse les coups sans broncher, boxeur maladroit, dans un combat de seconde zone au dénouement pas nécessairement régulier. Amoché, le trentenaire fatigué empoche sa prime avant de rentrer seul chez lui dans les rues vides de la nuit froide. Au matin, l’homme surmonte la douleur pour reprendre la routine : un sourire et une vanne pourrie pour Adrian, la sœur de son meilleur ami Paulie, à l’animalerie du quartier où elle travaille, une caresse au chien qui attend là son prochain propriétaire, puis direction le boulot. Rocky récupère les dettes d’un créancier véreux, touche sa commission, survit du malheur des autres. Trop humain, trop sensible et compréhensif pour aller au bout des menaces physiques qui pèsent sur les pauvres débiteurs, il bénéficie de l’affection de son employeur malgré tout et termine invariablement ses journées à la salle de boxe, l’oubli de l’ennui dans la passion. Le vide et la sérénité dans l’abnégation à l’effort. Pourtant aujourd’hui, le plaisir est soudain gâché : plus tout à fait jeune, plus tout à fait solide, Rocky se fait virer de son vestiaire au profit d’un jeune poulain qu’entraîne Mickey, son entraîneur de toujours et père de substitution. Avec l’art d’une réalité tangible, Sylvester Stallone prend soin d’ancrer profondément son personnage : l’errance,

le fragile équilibre entre l’espoir et la résignation,

la morne survie du quotidien, la grisaille.

Alors survient l’opportunité. Inattendue et inévitable.

Le champion du monde Apollo Creed, depuis les hauteurs de ses bureaux confortables, cherche à donner sa chance à un outsider inconnu et choisit Rocky Balboa dans l’espoir d’un gros contrat publicitaire, d’une belle recette commerciale et d’un combat relativement facile. Pour Rocky, pas l’ombre d’une hésitation, c’est sa porte de sortie pour une vie meilleure, vers l’accomplissement de ses rêves et de ce pourquoi il a toujours lutté. Mickey ne l’entend pas de cette oreille, fait valoir ses peurs, son expérience. La mise au point est tendue, d’homme à homme, les deux boxeurs se disent les mots avec un punch suintant des horreurs du passé contre le corps brut des espoirs qui s’animent.

Rocky est un film de confrontations multiples,

celle-ci est mémorable. Ouvre enfin le cœur culte du métrage : l’entraînement, les six œufs crus au réveil, le jogging matinal dans l’hiver mordant, l’ascension des marches au jour levant, le dépassement de soi jour après jour par-delà la souffrance, et l’envolée lyrique du thème de Bill Conti. La vie commence à lui sourire quand Rocky commence de s’en donner les moyens.

On dira ce qu’on voudra, j’étais pas un petit loubard comme les

autres !

La mise en scène de John G. Avildsen, récompensé de l’Oscar 1977 du Meilleur Réalisateur tandis que l’œuvre remporte celui du Meilleur Film, n’est pas extraordinaire, même aux moments les plus exposés. Classique, presque effacée, elle reste cependant particulièrement efficace, et l’objet garde encore quarante ans plus tard, une aura particulière grâce à

une composition d’ensemble au diapason du scénario.

Ce sont d’abord les comédiens, Sylvester Stallone bien sûr, qui porte son œuvre à bout de bras du premier au dernier plan, investi pleinement dans un rôle qui doit lui ouvrir de grandes portes, mais aussi Talia Shire, Burgess Meredith et Burt Young, ou encore Carl Weathers et Tony Burton. Les rôles sont particulièrement bien écrits et aucun des comédiens ne s’écarte de la complexité de son personnage,

Tous incarnent les fêlures avec justesse,

tous sont impressionnants. Une grande partie du film vit de cette véracité, de cette honnêteté.

C’est aussi le travail d’ambiance. Remarquable.

Les décors de Ray Molyneaux et la photographie de James Crabe racontent les ambiances autant que les personnages, les humeurs de chacun, les enjeux. De la noirceur sordide et inquiétante des rues nocturnes et de l’hiver rude de la ville sale au crépitement des flashes de journalistes en conférence de presse, pièce lumineuse, spacieuse et luxueuse, jusqu’au ring final, mise en scène spectaculaire du rêve américain au bout des poings pour le plaisir du divertissement de masse,

l’illumination au prix du sang et de la sueur.

Le montage, également récompensé également de l’Oscar, de Richard Halsey et Scott Conrad, comprime, étire, compresse, caresse, encaisse. Se rythme sans fioriture sur l’existence, laisse le temps de la souffrance, de la réflexion, de l’impatience. Chaque scène respire avec Rocky, à son rythme, dans ses pensées.

Tous les départements artistiques, sous la houlette de James H. Spencer, ont donné assurément le meilleur pour enduire la pellicule de cette sueur, de cette poussière grise, persistante sous l’effort et la réussite, pour insuffler le morne relief de l’ennui et sublimer le dépassement du personnage incarné et raconté par Sylvester Stallone. Jusque sous les lumières aveuglantes de

la défaite finale en forme de victoire,

le sang dans les yeux explosés, c’est Adrian, l’odeur familière, le réconfort d’une présence sœur et le partage que Rocky continue de chercher.

Au-delà de ses propres rêves, la réalité tangible de cette vie meilleure.

Sylvester Stallone écrit son premier scénario et raconte sans embarras son parcours de combattant dans le monde du cinéma hollywoodien à travers l’improbable ascension de Rocky pour accéder, outsider méconnu et négligeable, au bas des marches prometteuses et lumineuses d’une industrie impitoyable. C’est le rêve américain, accessible dans l’effort et l’abnégation, malgré ses fêlures. Jusqu’au cuivre martelé de la cloche du combat final, réplique miniature la Cloche de l’Indépendance conservée justement à Philadelphie. Le rêve américain pour tous, peuple issu de la mixité et de l’immigration, l’italien et l’afro-américain.

La diversité et la richesse d’une société passionnée.

Rocky exacerbe pour plusieurs générations ce rêve américain, de la poussière à la lumière, de l’errance à l’accomplissement, avec un personnage humble et entêté, au cœur de la vie de tout le monde. Simple, accessible.

Le comédien s’ouvre la voie d’une carrière, le scénariste celui d’une saga, et bientôt l’opportunité de passer à la réalisation. Avec Rocky, Sylvester Stallone s’est forgé, de ses poings sur les portes de l’entertainement, l’esquisse d’un chemin vers son rêve en donnant à tous le manuel à suivre. Sans ambition trop grande, sans fioriture, mais à nu, franchement, à coups de persévérance, de nombreux essais, d’erreurs. Avec la certitude que

le dépassement de soi et l’abnégation

permettent à tous d’avancer, de se trouver, de s’épanouir.