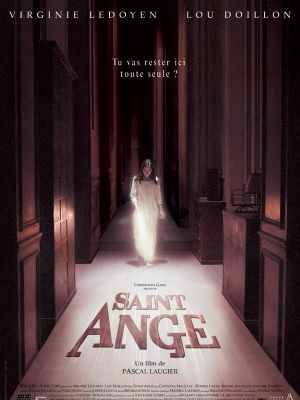

Pascal Laugier est connu comme l'un des rares cinéastes français contemporains à s'être spécialisé dans le cinéma horrifique (ou pseudo-horrifique). Saint Ange, son premier long-métrage, développe des thèmes qui deviendront récurrents dans sa filmographie : l'enfance sacrifiée, la maternité.

L'orphelinat Saint Ange est contraint de fermer ses portes, suite à la mort accidentelle d'un jeune garçon. C'est cet épisode que nous relatent, non sans brio, les premières scènes du film. Dans la belle lumière bleue d'une nuit d'orage, qui rappelle l'esthétique de Dario Argento (et plus particulièrement son film *Phenomena*), de lents travellings nous promènent dans un de ces sinistres dortoirs aux lits métalliques. Un garçon se lève pour aller aux toilettes, rejoint dans le couloir par une petite fille aux longs cheveux blonds qui a la trouille d'y aller toute seule. Les portes grincent, les ampoules clignotent, le tonnerre gronde et les robinets se mettent à couler sitôt que sont évoqués « les enfants qui font peur ». Un raccord efficace et vif de quelques dixièmes de seconde nous fait voir la chute mortelle du garçon qui, grimpé sur un évier, se brise les cervicales sur un rebord de faïence. Cette séquence introductive, compilant avec réussite quelques codes du genre, parvient en quelques minutes à nous transporter dans un lieu étrange, cinégénique et à susciter notre curiosité concernant ces fameux « enfants qui font peur ». Elle laisse présager le meilleur puisqu'elle satisfait les attentes suscitées par un cinéma d'épouvante. La suite du film ne sera, malheureusement, pas à la hauteur.

Anna (interprétée par Virginie Ledoyen) est engagée à l'orphelinat, désormais fermé, pour y faire le ménage. Les enfants sont tous évacués et ne restent sur les lieux que la directrice Francard (Catriona MacColl), la cuisinière Ilinca (Dorina Lazar) et Judith (Lou Doillon), une jeune femme pensionnaire de Saint Ange depuis douze ans. Anna cache tant bien que mal sa grossesse. Elle a eu des démêlés avec ses précédents employeurs mais le film ne nous donnera que quelques éléments (des traces de coups de fouet dans le dos de la jeune femme, un cauchemar...) qui suggèrent que l'enfant est le fruit d'un viol ou en tout cas qu'il n'a pas été désiré.

Le film s'attache à dévoiler le secret de Saint Ange. L'ambiance sonore est plutôt réussie : croassements dans la forêt, pas qui résonnent dans l'immensité de l'orphelinat. La musique accompagne de lents mouvements de caméra, classiques du genre pour maintenir une tension. Très légère tension ici, puisqu'il ne se passe presque rien d'effrayant (les amateurs de *jump scares* seront déçus). Notre curiosité est dans un premier temps maintenue par le mystère des « enfants qui font peur ». Disons maintenant que la déception sera au rendez-vous sur ce point. Je n'ai rien contre l'idée qu'il n'y ait pas une grande révélation finale fracassante, rien non plus contre de simples suggestions. Le problème avec *Saint Ange* c'est qu'on nous donne beaucoup d'indices qui éclaircissent rapidement la situation et que la fin brouille volontairement et vainement l'interprétation.

On sait que les enfants dont il est question sont arrivés en grand nombre à l'orphelinat, juste après la deuxième guerre mondiale, en 1946. On retrouve là le thème de l'enfance sacrifiée, cher à Laugier. Ces enfants n'ont pu tous être sauvés, faute de médecins et probablement de nourriture. On pense évidemment aux enfants, juifs ou tziganes, de retour des camps de la mort (hypothèse renforcée par le prénom hébraïque de Judith) et qui ont subi les expériences atroces des nazis. Les graves blessures physiques et psychologiques qui leur ont été infligées peuvent expliquer le surnom « d'enfants qui font peur » attribués par les autres pensionnaires.

Globalement, la dernière demi-heure du film est interminable et ratée. On se désole de l'épisode des chatons noyés, qui donne lieu à une nouvelle alliance entre Anna et Judith, scellée par des dialogues lourdauds et une musique emphatique. Judith ne plus prend son traitement et va enfin pouvoir « se réveiller ». Et elle se souvient alors de l'endroit où on mettait les enfants différents. Et le tonnerre gronde, encore... Et les ampoules, encore, clignotent... Et la nuit est orageuse pour la troisième fois déjà... Et *Saint Ange* souffre d'un manque d'inventivité criant. La séquence de la salle d'eau, dans les dernières minutes, est plus ridicule qu'effrayante. Les thèmes de la maternité d'Anna et de l'enfance sacrifiée se rejoignent maladroitement dans une étrange scène. On pourra gloser indéfiniment sur le caractère fantasmé ou réel de la rencontre avec « les enfants qui font peur ». Reste que l'épisode, teinté de fantastique, confus et décevant, s'accorde mal avec le reste du film. Le mélange des genres manque de force et nuit à la cohérence.

*Saint Ange* apparaît finalement comme une récitation assez vaine des codes du cinéma horrifique qui ne forme pas une œuvre solide et harmonieuse. Si la belle photographie, légèrement granuleuse parfois, donne aux images une consistance mélancolique, le scénario est trop mince pour que le visuel et l'ambiance mystérieuse parviennent à nous captiver durant la totalité du film. L'intrigue, poussive, ne parvient pas à nous tenir en haleine. La photographie et la réalisation soignées, la beauté pâle et lumineuse de Virginie Ledoyen (sublimée dans des plans d'inspiration religieuse où elle est filmée en contre-plongée dans une lumière blanche immaculée, comme une sainte que Dieu aurait abandonnée) ne suffisent pas à faire de *Saint Ange* une réussite. Car Pascal Laugier est un scénariste plutôt médiocre, souvent peu à l'aise dans l'écriture des personnages et des dialogues. Les rôles sont parfois si stéréotypés qu'il est difficile pour ses actrices (Laugier confie toujours les rôles principaux à des femmes) de n'être pas mauvaises. Dans *Saint Ange*, le rôle de Judith n'était pas un cadeau pour son interprète. Pouvait-il cependant y avoir performance moins appréciable que celle de Lou Doillon, tout en exagération et surjeu dans les trente dernières minutes du film ?

Ce premier long-métrage laissait tout de même entrevoir, par la maîtrise technique et la mise en scène appliquée, la possibilité pour son auteur de réaliser des œuvres de plus grande qualité. Les films ultérieurs de Pascal Laugier, notamment l'abject *Martyrs* et l'insignifiant *The Secret* ne confirmeront pas cette intuition.