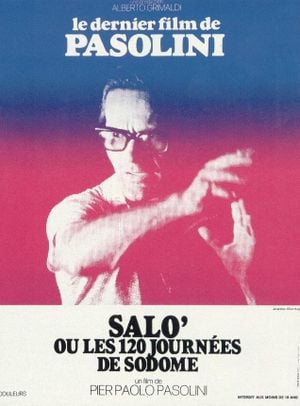

« Saló ou les 120 journées de Sodome » est un film définitif. Il vient clore une œuvre idéaliste – l'œuvre et la vie d'un artiste engagé, qui croyait en l'art, aux sens, à l'Homme. On ne peut bien sûr pas parler de tournant – c'est le dernier film de Pasolini – , pas plus qu'on ne peut y voir l'aboutissement d'une œuvre ou d'une pensée : encore lors de son avant-dernier film – « Les mille et une nuits » – , le cinéaste continuait à faire l'éloge des corps et à envisager l'existence d'un paradis terrestre et charnel. Tout le contraire de « Saló », où le corps ne sera plus que le médium des souffrances les plus atroces.

L'opus ultime de Pasolini est donc plutôt un point de rupture, une fracture irréparable apparaissant comme la négation de toute la philosophie qui illuminait les films précédents. Une fracture-mort à vrai dire : « Saló » n'ouvre sur aucune nouvelle voie, comme si il avait été réalisé pour nous dire qu'il n'y a plus rien à dire, qu'il n'y a plus aucune cause en laquelle croire. Pour finalement nous annoncer la défaite cinglante de l'humanisme face au fascisme – sous toutes ses formes.

Bien que le cinéaste italien inscrive son œuvre dans un contexte historique très précis – à savoir les dernières heures du régime fasciste germano-italien –, cette transposition du roman de Sade semble vite adopter une position particulière face à cette notion de temps. S'il s'agit bien entendu d'une manière mettre en images le caractère sempiternel de ce qui est montré – la dégradation de l'Homme par lui-même, que tout humanisme ne parviendra jamais à éradiquer –, il n'y a pas vraiment de postulat évident. Le film s'ouvre en affichant clairement son cadre spatio-temporel, pour ensuite restreindre l'action dans un univers lui semblant presque totalement étanche. Presque : une brève écoute de la radio allemande, ou encore le son de bombardiers sillonnant le ciel auront vite fait de nous ramener au réel diégétique, pour nous faire aussitôt replonger dans les cercles infernaux structurant le film. Il en résulte une impression finale des plus amères : l'action a beau prendre cours en 1945, sous un régime censé être agonisant, elle s'achève sur la jubilation des bourreaux. Comme si les Alliés n'arriveront jamais, et que la « victoire » des fascistes ne prendrait pas fin. Le film se clôt d'ailleurs sur deux soldats dansant, de façon très abrupte, comme s'il n'avait plus rien à ajouter à son sujet.

À la défaite politique de l'humanisme s'ajoute également – et c'est peut être ce qu'il y a de plus noir et de plus pessimiste dans « Saló » – sa défaite artistique. Les seize victimes du récit sont « sélectionnées » (à la manière dont, dans les camps, on choisissait quels déportés n'iraient pas directement aux chambres à gaz selon leurs aptitudes physiques) en fonction de leurs caractéristiques physiques, particulièrement de la beauté de leurs corps. Ces mêmes corps que Pasolini filmait avec chaleur et humanité dans ses précédents films sont ici filmés avec une froideur déconcertante (mais avec un recul constant, évitant toute complaisance : « Saló » est à ce titre un exemple parfait de morale de la mise en scène). Ils ne sont plus que des réceptacles, êtres humains agonisants, symboles d'un art sali et profané. Un art qui n'aura su tenir tête à l'ennemi, qui se laissera corrompre (les prisonniers finissent par se dénoncer les uns les autres), qui s'en fera complice (cf. le piano accompagnant les récits des cantatrices). On notera d'ailleurs que les quatre hommes de pouvoir sont des êtres fins, dotés d'une culture artistique certaine, qui ne les empêche en rien d'élaborer leur plan terrifiant (et qui, dans une certaine mesure, les y encourage presque). Le cinéma lui-même ne fait pas exception : la prise de vue subjective à travers les jumelles, lors de la séquence finale, pourrait bien en faire l'allié des sadiques.

Avec cette œuvre paroxystique et absolue, Pasolini offre bien plus qu'un simple point de vue désabusé sur ce en quoi il avait auparavant foi ; il s'agit de sa résignation la plus totale, face à une société où le fascisme reste rampant sous toutes ses formes – s'incarnant par exemple dans la société de consommation, prônant un plaisir sexuel factice, dénué de sensualité et de vie. Une société que l'art et l'humanisme n'ont pas pu empêcher de devenir ce qu'elle est. Une société qui ne peut aboutir qu'à une chose : la mort de l'artiste.