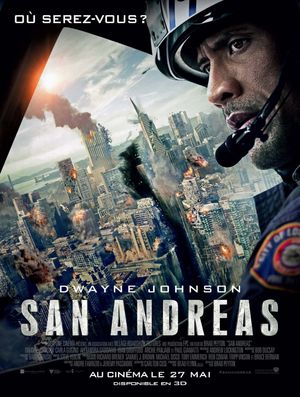

Dernier fleuron du film catastroph(iqu)e made in Hollywood, San Andreas propose de niveler la côte ouest étasunienne pour l’assimiler aux reliefs hollandais. Éboulements, crevasses, effondrements en série, tsunami et même drapeau américain flottant sur le Golden gate bridge. Rien ne nous est épargné.

Faille filmique

Peyton nous propose en ouverture un mignon petit sauvetage de demoiselle en détresse, suspendue en équilibre précaire dans sa voiture et dans le vide. On retrouve alors Hercules, qui a troqué son étalon fougueux contre un hélico de la sécurité civile, volant au secours de la donzelle. Humour militaro-coronès, dialogues à l’avenant, sfx au rabais, personnages monolithiques, les premières minutes annoncent du lourd et chatouillent les zygomatiques. On sent poindre le nanar. Hercules, donc, grâce à une manœuvre digne d’un épisode de supercopter, sauve la jeunette des griffes de la roche et un de ses acolytes par la même occasion.

Passage obligé dans ce genre de chose filmée, les scientifiques. Comme d’habitude, ils découvrent que le Big One va débouler sur San Francisco et leurs regards angoissés, face caméra, ajoutent un barreau sur l’échelle du rire. Si les sismologues sont encore incapables de prédire les tremblements de terre, les cinéphiles parviennent sans effort à prévoir le scénario. Tout est convenu, déjà vu et seul la dimension nanaresque du film le sauve d’une fin de visionnage prématurée.

On découvre alors notre Hercules avec une femme divorcée et une fille vallonnée au regard de lagon, ainsi qu’une pléiade de seconds rôles directement issus du Manuel des Stéréotypes à l’usage des scénaristes fumistes. Alors que la côte ouest s’effondre peu à peu, la mort assaisonnant au passage des milliers de californiens plus ou moins numériques, Hercules détourne son appareil de service pour sauver les miches de son ex qui rejoue le 11 septembre au sommet d’un building. Une fois la mère sauvée, c’est au tour de la fille. En hélico, en avion, en bateau, The Rock roule mais n’amasse pas mousse, malgré l’écume. Toujours vaillant et prévisible, notre catcheur sauve tout sur son passage et se permet même de distribuer une mandale à un pilleur de téléviseur. Dwayne Johnson DOIT mettre au moins une mandale par film, c’est dans son contrat. Comme le grand écart de JCVD, le piège à loup de Tom Cruise ou le postérieur des actrices françaises de moins de trente ans.

Si on peut s’amuser de cette première heure à haute teneur en nanar, la suivante est plus indigeste. A part le slalom sur tsunami pour esquiver une pluie mortelle de containers (je n’aurais jamais cru devoir écrire un jour ce genre de phrase...) la fin du film ne décolle jamais vraiment, la petite étincelle qui transmutait le navet en nanar ayant disparu, avalée par le raz de marée de pixels. L’absorption de substances alcoolisées est fortement conseillée pour apprécier San Andréas à sa juste valeur. C’est à dire au niveau de l’amer.