La note SC tombe, fatidique : c’est l’unique note à deux chiffres. Suivie de l’entrée dans un Panthéon personnel qu’il est d’usage de réserver aux plus méritants. Alors on se demande ce qui a bien pu motiver deux actions aussi é-cla-tantes, de quelles qualités peut bien être pourvu l’heureux élu pour mériter un tel honneur. Peut-être va-t-on faire une annotation ? Une critique ?

Ce coup-ci, j'ai donc essayé de donner mon avis, mais je ne donnerai pas cher de la puissance de sa portée. Déjà parce que des gens qui en ont quelque chose à carrer de ce que j’écris, il n’y en a pas tant que ça (je dirais même qu’ils se comptent sur les doigts d’une seule main, mais ce n’est pas très grave : tant que je peux continuer à écrire quand même, ça me va). Ensuite parce que, comme pour beaucoup de films que j’ai adorés, je n’arrive pas, ou alors très maladroitement, à exprimer le pourquoi de cet amour. Parfois, j’y parviens : c’était le cas pour « Les Autres » ou « A Girl Walks Home Alone at Night », pour lesquels j’avais réussi à trouver un bon angle d’attaque qui se rapprochait de mon sentiment. Mais il y en a d’autres qui m’ont tellement coupé le sifflet, pour des raisons diverses et variées, que je ne parviens pas à émettre un seul son dessus, pas même à l’écrit. Mulholland Drive. Requiem for a Dream. Suspiria. Ces électrochocs insufflés alors que j’acquérais ma maturité cinématographique, et pour lesquels je me voyais mal en dire quelque chose qui n’avait pas déjà été dit. Et puis surtout, je me voyais mal évoquer, à chaque fois, les raisons personnelles (forcément personnelles, on n’aime pas un film « par hasard », tout dépend aussi de ce qui s’est passé, en nous et autour de nous, parfois des années avant le premier visionnage) qui m’avaient poussée à aimer ceux-là en particulier. Peut-être sont-ce celles de tout le monde, puisque les trois derniers films cités ont tous reçu l’appréciation de la majeure partie du public. Ce qui signifierait que je n’aurais, encore une fois, rien apporté à personne, puisqu’il suffirait d’ouvrir la première critique SC/Allociné/d’un blog ciné quelconque pour y trouver un rendu exact de ce que j’ai pensé et ressenti devant ces films.

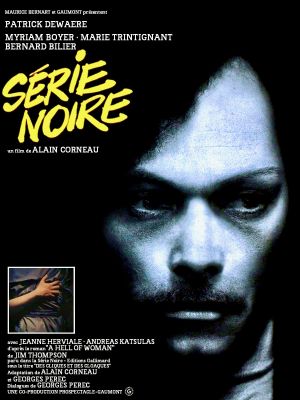

Mais revenons à « Série Noire ». Que me reste-t-il à dire dessus ? Essayons tout de même de tirer quelque chose de ma pauvre cervelle en panne d’inspiration, trépignant de rage à l’idée de ne pas pouvoir laisser une trace indélébile de son passage sur terre (la pauvre chérie, trois ans sur SC et incapable de trouver le bon angle pour chier un pauvre texte…elle me fait de la peine, parfois).

Ce que je peux dire dessus-ce qui me fait l’aimer en tout premier lieu- c’est que la banlieue n’a pas changé. Elle est toujours aussi moche, grisâtre, banale et décrépie. Il y a certes moins de terrains vagues et plus d’immeubles, et on y écoute désormais Gringe et Fuzati plutôt que Sheila et Christophe. Mais globalement, c’est la même rengaine : les bâtiments bouchent l’horizon, on n’arrive pas à en sortir, on s’y emmerde. Alors autant en faire un terrain de jeu et tacher d’y mettre un peu d’animation, quitte à ce que ça finisse en boucherie maladroite alors qu’on n’est même pas foutu de trouver un revolver et d’être discret avant, pendant et après les faits. Je crois qu’on n’a jamais rien dit ni filmé d’aussi vrai sur cette agglomération de petites villes qui ne sont jamais parvenues à en devenir une grande.

Je peux ensuite poursuivre en disant que parfois, ce n’est qu’une chose infime, un fragment au milieu d’un ensemble, qui nous fait prendre conscience qu’on adore quelque chose. Tout comme parfois, il suffit d’un geste, d’une parole, d’un regard particulier venant d’une personne pour vous faire vous amouracher d’elle. Dans un film, ça peut tenir à une réplique, par exemple un : « On sait pas où on va, mais quand faut y aller, faut y aller ! » prononcé d’une voix se voulant assurée. Ou alors à un geste-une série de gestes, ici, en l’occurrence, de la part d’un pauvre type au milieu d’un terrain vague qui se conduit soudainement comme une star face à son public. Ça peut être une scène, pas la plus importante du film, et qui en plus déborde de violence gratuite, mais à laquelle on va repenser dans la rue à demi-mort de rire, en tentant d’en imiter les répliques-le tout en sachant que si on a le culot de le faire, elle résonneront probablement comme dans le film : stylées en elles-mêmes, mais navrantes une fois placées dans leur contexte de vide industriel et de quotidien morne. Et puis, il y a fort à parier qu’un type coiffé d’un bonnet et avec un fort accent de l’Est qu’on accoste près d’une route pour lui hurler: « Et la petite Mona alors ? Elle est mineure, et toc ! Au trou Tikidès ! » en tentant de lui fracasser le crâne ne saisira le plus souvent pas la référence. Ça peut être au contraire, opposés aux gesticulations et aux bavardages excessifs, un mutisme et une passivité plus ou moins feints, mais exécutés avec suffisamment de mystère et d’élégance féline pour capter l’œil et le retenir un certain temps (et il n’est même pas besoin de préférer sexuellement les femmes pour être envoûté(e)). Ou si on veut parler de façon plus générale, c’est peut-être juste une tonalité qui court tout au long du film, une sensation de tragi-comique, d’absurdité sordide. Ce n’est pas seulement le cadre qui est laid, c’est aussi la façon de le représenter : lieux baignant perpétuellement dans une semi-obscurité malsaine, plans larges et fixes se déroulant l’un après l’autre comme autant de tableaux figés de la merde dans laquelle on patauge, bande-son atone (toutes les musiques du film sont intra-diégétiques, et généralement assez inaudibles). Et Deware aura beau s’époumoner de tout son saoul, rien n’y fera : les cadres ne bougeront pas, et les cris, s’ils réussissent à se faire entendre (ce qui n’est déjà pas gagné) s’éteindront dans le vide. Ce n’est pas pour rien que j’évoquais Fuzati, plus haut. Parce que c’est, sans mauvais jeu de mots, la même rengaine : on peut bien se figer dans une posture, ironiser, tenter de prendre de la hauteur, le vide pesant de l’existence finit toujours par nous écraser. L’être humain avance, seul, dans un néant contre lequel toute lutte est illusoire.

Enfin, pour se concentrer sur les sensations individuelles, je peux dire que j’ai éprouvé devant « Série Noire » une sorte communion physique : il ne s’agissait pas seulement d’image et de son, le film dans son ensemble convoquait en moi d’autres sensations mille fois vécues, comme le grésillement d’un son musical de mauvaise qualité dans un support défectueux, la dureté du béton sous des mains écorchées, la chaleur de la gnôle qui descend dans notre œsophage, l’odeur du sperme, l’effeuillement des billets de 50 euros qu’on met dans nos mains après l’acte, la chaleur du sang d’un type qu’on vient d’éventrer par excès d’ennui, la sensation de creux laissée par la marque d’un pistolet qu’on vient de se plaquer sur la tempe, le goût du vomi qu’on vient de régurgiter par terre suite à notre viol collectif subi dans une caravane du bord de la départementale de Triel-sur-Seine, et…comment ? « Arrête de t’inventer une vie, on sait tous que t’es de la banlieue, il t’es jamais rien arrivé, point barre » ? Très bien, alors mettons seulement que pour les péronnelles en manque de d’aventures au bras du très très classe Patrick Deware, « Série Noire » vend du rêve. Juste le temps qu’elles se rappellent qu’elles sont coincées chez leurs parents, que leur virginité ne s’enlèvera pas d’un coup de bande de cire, et qu’elles feraient bien de se chercher un petit job dans un Tacos si elles veulent pouvoir financer leurs vacances en maison d’hôtes à Créteil.

Bon. Voilà, je pense, des raisons à peu près valables d’adorer « Série Noire » : parce que, c’est vrai, il correspond à une vision de la vie qui est assez souvent la mienne. Parce qu’il dit quelque chose d’un certain état d’esprit que, de ce que j’en ai vu pour le moment, seul l’art a pu toucher : l’outrance comme politesse du désespoir. Si les Américains ont le Joker, dont les multiples formes nous rappellent toutes en chœur que la vie n’est qu’une vaste blague vide de tout sens et qu’il vaut mieux en rire, nous avons quant à nous le corps décharné de Patrick Deware qui envahit l’écran pour nous dire que la réalité est tellement bête, tellement dérisoire, tellement médiocre, qu’il vaut mieux agir comme dans un film : c’est la seule façon de lui trouver un sens. Quitte à aller s’encastrer dans le mur, autant que la chute ait quelque chose de grandiose. Mais là encore, qui la regardera ?