L'essentiel des remarques négatives énoncées à l'encontre de Serre moi fort sont adressées, manifestement, à son manque de clarté général, de scénario plus particulièrement. La chose n'est ni à nier, ni à défendre, dans le sens où ce simple état de fait ne constitue pas, dans l'absolu, une quelconque forme de jugement esthétique ; en revanche, l'enjeu de la critique semble davantage de donner un sens à ce constat, ainsi que d'y rechercher la pertinence et la maîtrise nécessaires à son bon usage.

A ce sujet, l'introduction du film se veut à la fois annonciatrice de ce qui se prépare et terriblement elliptique, par cette plongée dans un amas de photos-souvenirs éparpillées sur un lit, rappelant fortement Memento ; volontaire ou non, cette allusion évoque en tout cas des enjeux similaires à ceux du film de Nolan, que sont la fragmentation de la mémoire et sa poursuite par le protagoniste. La similarité entre les deux métrages, renforcée par l'utilisation commune d'une narration non-linéaire, s'arrête cependant à la découverte de l'objet animant ces réminiscences, motivées par un désir de vérité chez Nolan, par une tentative de reconstruction psychologique chez Amalric. Le terme de reconstruction est ici employé à dessein, puisque l'esprit de son héroïne, victime d'une fracture, d'une fragmentation intérieure, éparpille ses fragiles souvenirs sur le matelas sous forme d'impressions de Polaroid. Son impossibilité initiale à les classer de manière cohérente et ordonnée ouvre ainsi les perspectives du métrage à venir, suscitant chez le spectateur une curiosité à l'égard de ce mystère, par trop obscur et pour le personnage de cette femme manifestement perdue (au propre comme au figuré), et pour celui qui, assis dans son fauteuil, désire malgré tout connaître le fin mot de l'histoire.

Que le curieux ne se fasse pourtant pas trop d'illusions à cet égard : le film n'y répond que partiellement. Évitant soigneusement l'intrigue à enquête – généralement caractérisée par un début qui, après avoir défini les personnages et les mystères qui les entourent, se poursuit avec mollesse à travers un déroulement, puis, à terme, aboutit à un dénouement explicatif –, Amalric travaille plutôt l'émotionnel, le rendu sensoriel s'extirpant presque miraculeusement de cette succession de simples images – le cinéma, en somme. Comme beaucoup de longs-métrages de cette trempe, plus intéressés par la corde sensible que par tout autre aspect extérieur, Serre moi fort navigue à vue, enchaînant des séquences de flottement avec des moments de grâce suspendus dans le temps ; à cet égard, les passages superposant la vie du mari avec la voix de sa femme, sans que l'on sache trop pourquoi, transmettent une émotion forte, autant par son intensité que par sa justesse.

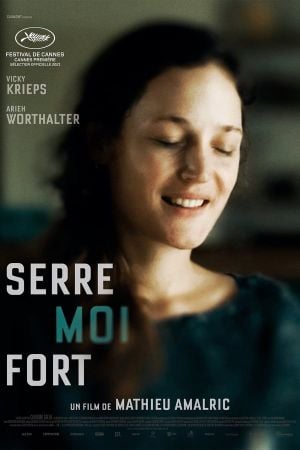

Tout ne fonctionne pourtant pas à la perfection dans ce Serre moi fort, souvent plus préoccupé par l'étirement infini de ses scènes que par une progression réelle de son intrigue ou de son héroïne, brillamment interprétée par ailleurs par Vicky Krieps. Malheureusement, il n'y a guère qu'à elle que l'on peut adresser des remarques élogieuses quant à son jeu, tant ses compagnons s'avèrent tous plus faux, artificiels et sans émotion les uns que les autres, à l'image de cette boîte de thon, auquel le réalisateur a jugé bon d'attribuer le rôle du père de famille. Amalric non plus n'est pas exempt de tout reproche, sa mise en scène se contentant malheureusement trop souvent du strict minimum, de cette réalisation platement démonstrative que l'on aurait aimé voir remplacée par une plus grande exigence esthétique de sa part.

Pour revenir à la structure narrative, malmenée tout au long du récit, il me semble que son emploi, dans ce cas-là, est une fausse bonne idée. En effet, son effet positif est le renouvellement perpétuel de l'envie, chez le spectateur, de savoir ce que sera la scène suivante, désir ici exacerbé par l'impossibilité absolue d'avoir à l'avance un embryon de réponse ; la scène voit alors son effet émotionnel décuplé, car n'ayant pas à souffrir, par exemple, d'un amoindrissement de sa force par son emploi impromptu au vu de ce qui la précède. Néanmoins, la limite principale que l'on pourrait objecter à cet argument serait la reprise, à l'envers cette fois-ci, de ce même argument ; car l'absence de narration construite et définie n'entraîne, une fois la séance terminée et la porte de la salle refermée dernière nous, qu'une faible mémorisation de la substance du film, de ce qui fait sa spécificité et son émotion. Ne persiste qu'un vague sentiment d'évanescence, ponctué de temps à autre par le retour en mémoire d'une image, d'un plan, d'une réplique, d'une scène quelquefois, mais sans que l'on ne parvienne ni à la resituer – et donc à lui attribuer son importance –, ni même à en extraire plus qu'une légère émotion, la grande ayant été bien trop souvent avortée par les multiples facteurs nommés plus haut.

Ce modeste écrit pourrait laisser à imaginer, chez moi, un sentiment d'amertume à l'égard de ce Serre moi fort, or il n'en est rien. Bien au contraire, l'ensemble de mes déceptions et de mes jugements positifs convergent vers ce simple titre, Serre moi fort, qui, rétroactivement, me permet d'affirmer qu'il explicite ouvertement la démarche du film. Cette dernière, en vérité, consiste à restituer l'effet d'une étreinte charnelle, ressentie intensément sur le coup, mais ne laissant que peu de traces après son passage – hormis quelques crampes, dans les cas les plus extrêmes. On ne peut cependant pas jeter la pierre uniquement sur Mathieu Amalric, au vu de la récurrence de ce sentiment chez de nombreux métrages ces dernières années ; comme si l'important n'était plus la création d'une œuvre qui dure, mais la production d'un produit davantage destiné à un usage immédiat, palliatif, d'agrément dans la majeure partie des cas, une sorte d'homéopathie filmique, en un sens. On ne peut alors que trop souhaiter l'émergence de futurs cinéastes, plus portés sur un ressenti prolongé, visant en tout cas au-delà de la nuit succédant au visionnage de leur film, qui, tels des boxeurs de la pellicule, transformeraient les timides étreintes en ecchymoses au visage, la désinvolture légère en profond impact ; car qu'est-ce que le besoin d'art, sinon celui de souffrir à sa vue ?