Je voulais revoir ce Breillat que je tenais pour mon préféré.

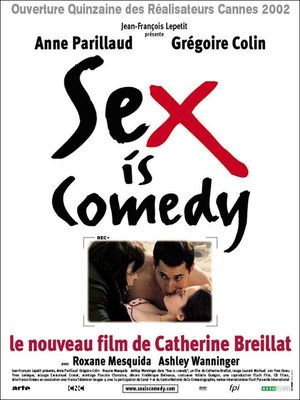

C'est toujours le cas, parce que c'est le plus théorique, celui où le discours s'élabore en même temps que le film, dans une mise en abîme qui ne cesse d'être pensée, nourrie, creusée. L'enjeu est simple et net : un film est tourné, il va falloir réaliser une scène de sexe. Or on n'est pas certain que les contrats soient très clairs, que l'actrice supporte l'acteur, que l'acteur soit satisfait de la taille de son sexe, ni même que ça raconte quelque chose, que l'émotion passe, que le corps ne fasse pas écran. Breillat montre une guerre, un rapport de force permanent, éreintant, entre homme et femme, employés et patronne. Des manipulations, des stratégies, des putschs, jamais aucune candeur.

Ce qui est étonnant, c'est de sentir à quel point Breillat est seule au moment où elle tourne ce film. Seule ou malentendue. Si bien qu'il y a des choses, dans les dialogues notamment, qui aujourd'hui semblent totalement dépassées, des choses où la fascination reste active, et d'autres au contraire où le film semble très en avance, visant dix fois plus loin que ce qu'on entend aujourd'hui. Comme si la cinéaste ne pouvait pas s'empêcher d'écraser le spectateur en même temps qu'elle avive son intelligence. Et pourtant c'est bien sur la question du pouvoir que Breillat est la plus claire ; mais elle l'exerce, ou tend à l'exercer, avec la même passion qu'elle le dénonce. Et à la fin, il subsiste une sorte de morale de la souffrance nécessaire à tout acte de création.

Ce qui reste intact, finalement, dans la pensée de la cinéaste, c'est l'objet de la fascination : les hommes qui trichent et le champagne Taitinger. Ca, c'est hors de question de revenir dessus. L'objet du désir est indétrônable. Il y a une séquence éloquente où le chef opérateur dit au personnage de la cinéaste : avec toi c'est toujours pareil, tu choisis tes acteurs parce que tu les désires et finalement ça se passe mal. Il en vient à remettre en question la notion de désir comme qualité. Mais à aucun moment n'est posée la question de l'objet de ce désir.

Et je retrouve ça à la fin de L'été dernier, dans l'avant-dernière scène, quand le beau-fils revient : soudain, il s'agit de reconstruire toute une érotique, un fantasme (alors même que le film s'entendait à le démonter), avec des corps haletants, de la moiteur, des jeux d'ombres, des bûches... C'est ce qui fait dire à Christine Angot que le film n'est regardable que par les esthètes, et si je pense qu'elle surinvestit un peu le dossier de presse, elle n'a pas tort de remettre en question l'esthétisation à l'oeuvre chez Breillat.

Il y a un endroit où son cinéma ne pense plus, un point à partir duquel elle ne veut plus rien voir ; où c'est l'histoire de l'art qui pense à sa place. C'est un peu le piège de ces plans qu'on "contemple". Dans Sex is comedy, c'est également ce qui arrive à la fin. La scène de sexe a lieu (il le faut bien), les comédiens ont bien voulu se déshabiller, l'acteur a fait rire tout le monde avec son phallus en silicone, mais surtout, ce qui fait penser au personnage de la cinéaste que la scène est "réussie", et que, peut-être, d'une certaine façon, la jeune fille a remporté la victoire, c'est qu'elle pleure. Elle se fait prendre alors qu'elle ne veut pas et elle pleure. Et Breillat plonge dans cette larme, et lui donne une valeur suprême, sans penser que peut-être, finalement, cette larme a été arrachée, produite par le monde et non par l'oeil, produite par l'humiliation subie et non par l'âme. Cette larme n'est belle que parce que nous avons appris à les trouver belles, à les charger d'innocence et d'émotion. Mais de la même façon que le personnage de la cinéaste a le génie de rhabiller tout le monde une fois que les acteurs ont accepté de se mettre à poil, il aurait été beau de voir ce qui se passe quand les yeux de la jeune fille sont secs. Si la valeur suprême, pour Breillat, est l'émotion, quelle émotion nouvelle naît chez une personne qui apprend à ne pas céder.