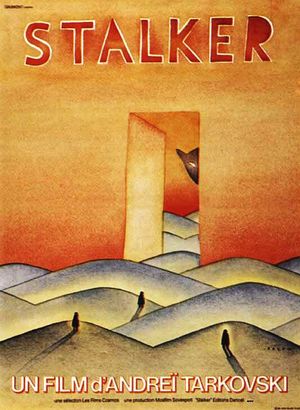

Le grand voyage esthétique et métaphysique

Stalker a été une grande claque. C'était le troisième Tarkovski que je regardais, et c'est encore à ce jour mon film préféré. Le réalisateur russe atteint un sommet dans l'esthétique cinématographique, il touche un point très, très fort, et ne nous lâche pas pendant deux heures et demie, tout en apportant une très puissante réflexion philosophique et spirituelle.

Stalker est un film de science-fiction. Une Zone est apparue au-milieu des paysages industriels du Russie, après une chute de météorite. Certains y vont et ne reviennent pas, certains reviennent avec une révélation sur leur être. Le danger et la peur font que la Zone est entourée par des militaires, qui en bloquent l'accès. Le personnage principal est un "stalker" (mot qui signifie, dans le cas présent, "ce qui pose son regard"), c'est-à-dire un type qui fait passer des gens, moyennant argent, dans la Zone, où il les guide et les amène devant la Chambre, là où la "révélation" doit avoir lieu.

Mais Stalker n'est pas un film de science-fiction traditionnel, pas du tout américanisé, à grands effets, à grande pompe, à grandes images frappantes, il n'est pas tout ce que Tarkovski a reproché à la tradition engagée par 2001 : l'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick, que le russe admirait tout en critiquant son matérialisme et son absence d'humanité. Car Stalker, comme son précédent Solaris, s'inscrit dans la réponse à Kubrick, mais aussi dans la réponse à la science-fiction américaine dominée par Star Wars et Star Trek, que Tarkovski méprisait quelque peu.

Comme dans Solaris, le but final de Stalker est la rencontre de l'être avec lui-même. Toutes les pérégrinations dans la Zone ne mènent qu'à soi, à son propre être. Car dans la Zone, il n'y a pas le folklore extra-terrestre, ni de grandes inventions, juste de la nature, des pièges, des tuyaux délabrés, des torrents d'eaux, un chien noir, et des discussion entre les trois hommes présents : le stalker, l'écrivain et le savant. Un homme simple et croyant, un homme désabusé et cynique, et un homme à grands principes. La réflexion se fait donc entre foi, littérature et science. Des dialogues de très haut niveau.

Mais le plus sensationnel dans Stalker, c'est la puissance esthétique, la force des images. Ce ne sont pas les images simples et très propres d'un Kubrick, c'est la mise en image d'un monde délabré, abandonné de l'Homme et en mouvement. Une esthétique de la ruine, de la ville reprise par la nature, de l'eau qui recouvre tous les symboles de l'humanité, argent, armes et médicaments. La caméra vient se plaquer sur un mouvement de l'eau, contemple sa passivité éternelle, qui finit par recouvrir toutes les constructions humaines. Tarkovski nous montre l'étrangeté des émotions humaines, au-milieu de l'étrangeté d'un nouveau monde. Une esthétique du chaos. Chaos de la nature, chaos des émotions humaines.

Aussi, l'élément esthétique très frappant est le passage du noir et blanc à la couleur. En réalité, ce n'est pas vraiment du noir et blanc, mais une image brune, aux nuances tachetées, une couleur jamais vue ailleurs dans l'histoire du cinéma. On pourrait regarder Stalker rien que pour ce grain unique. Ma théorie, c'est que l'on passe du noir et blanc à la couleur quand il y a un éveil de l'esprit. Le début est en noir et blanc quand les personnages ne sont pas dans la Zone, puis quand ils sont en rêve, en dispute, ou quand ils refusent les révélations de la Zone.

Tout est magnifique dans Stalker, mais j'ai eu un pic de frissons lors de la scène devant la Chambre, scène où l'hystérie se déchaîne, où les trois personnages mettent le point final à leurs disputes, à leur réflexion, et où la caméra de Tarkovski se fait la plus brûlante, à la fois la plus humaine, allant directement sur les visages, puis la plus métaphysique, en s'en éloignant subrepticement, jusqu'à embrasser toute la Chambre mystérieuse.

Un grand trip esthétique et métaphysique.