Les très riches heures de l'Humanité

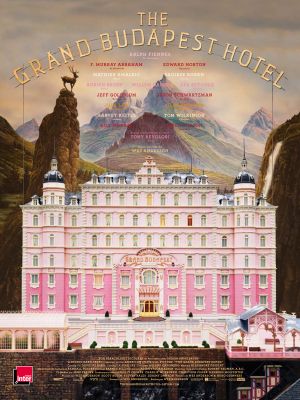

Du Jeu Dangereux d’Ernst Lubitsch aux Récits éphémères de Zweig, Wes Anderson s’en est probablement inspiré pour écrire, produire et réaliser ce huitième long-métrage… mais qu’est-ce qui sépare le style du geste sinon des identifiants très précis façonnant un style en lui octroyant une icône, aisément reconnaissable à l’aide de balises, de logos, sinon de signaux colorés, joliment festonnés et polymorphes à foison ? Dans un univers bigarré aux personnages fantoches, Wes Anderson revient avec The Grand Budapest Hotel et sa pléiade d’acteurs. Un huitième film tout aussi fantasque, ordonné -mais aussi, désordonné où le cinéaste dandy met en scène dans une Europe fantasmée une affaire de meurtre. Tour à tour, écrivains, aristocrates psychopathes, concierges d’hôtel élégants et policiers véhéments vont se poursuivre, chacun dans des buts très précis. A l’aide d’esbroufes, d’une mise en scène toujours plus symétrique –presque maniaque, le réalisateur signe un film chiadé et raffiné en tentant de répondre à une question simple : l’élégance –du moins, le style- peut-elle vaincre la barbarie ?

On connaît le style de Wes Anderson : des plans à la composition minutieuse, un univers stylisé à profusion, des personnages singuliers en passant par un scénario aux limites de l’absurde. Cette singularité qui se dégage de tous ses films émane d’une volonté d’assumer un geste, sitôt transformé en style, reconnaissable parmi tant d’autres. Si l’univers tant ordonné du réalisateur est toujours aussi bien configuré, on remarque cette fois-ci des éléments perturbateurs qui faisaient de son propre style un geste si ingénument appréciable. A travers un récit en gigogne dont l’artiste a le secret, s’introduisent des trames d’aventure qui coexistent avec la dialectique andersonnienne. Ce n’est jamais que la seconde fois –mais d’affilée- que le cinéaste opte pour un récit de folle équipée. Mais dans ce dernier long, s’introduit un prétexte encore ici inconnu de son cinéma, la violence et la sexualité presque exacerbées, sinon suggérées.

Et si le public peut s’identifier à un style aussi facilement reconnaissable, on en connait moins les ambitions premières qui passent ici à la trappe : réorganiser le monde, le rendre harmonieux, limpide. Cette question métaphysique, si prégnante dans les questionnements du metteur en scène, est allègrement dissipée à cause d’un scénario en fuite libre. Ce n’est pas tant un véritable défaut, car le metteur en scène semble arriver, à la croisée des chemins, à une forme ultime de son cinéma : à la fois paradoxale et achevée. Certes, la structure en gigogne de son récit a, elle, changé, mais sa mise en scène en demeure encore plus symétrique et minutieuse qu’avant. Ne serait-ce que dans le changement de format pour raconter les différentes périodes du récit qui viennent s’emboiter les unes dans les autres.

Le réalisateur décide comme à l’accoutumée de réunir sous son égide sa foule carnavalesque d’acteurs mondialement connus : Bill Muray et Owen Wilson (chacun à 7 reprises pour le réalisateur), Jason Swartzman (5 fois) ou encore ici, le macabre aristocrate Adrian Brody (3 fois). Autre changement notable, son ancrage dans la réalité où le cinéaste prend du recul grâce à ses personnages surréalistes. C’est d’ailleurs ici que nous retrouvons le réalisateur dans le travail excellent des personnages. M.Gustave (Ralph Fiennes), le concierge et héros du récit, véritable personnification du dandy, s’oppose diamétralement à la barbarie incarnée par le baron (Adrian Brody) et la section Zig-Zag (allégorie de l’armée nazie). Friand de poésie comme d’accoutrements, M.Gustave est avant tout la première projection des reflets artistiques de Wes Anderson : à sa manière, le concierge du Grand Budapest Hotel organise la vie de l’hotel comme Anderson agence son film. C’est un travail de configuration où chaque personnage a sa place bien précise, où l’harmonie est de rigueur et où aucun détail n’est anodin. Il contribue à orchestrer une mise en scène précise.

Il serait tentant d’accuser Wes Anderson de formalisme puisque lorsqu’un artiste devient facilement identifiable, il risque, plus que tout autre artiste, de s’auto-caricaturer. Ce n’est pas le cas. Anderson arrive non seulement à transcender son style, en jouant sur les couleurs, les lumières, la symétrie… mais le cinéaste arrive également à y inclure d’autres thèmes jusqu’alors inexploités. Finis les personnages pantouflards mi-gosses mi –adultes où les thématiques psychorigides règnent : ici, les personnages sont héroïsés en venant s’opposer à la violence du monde. Cette dite violence est personnifiée et ancrée dans un contexte réel et, même si le réalisateur déjoue cette réalité à l’aide de ses poupées de velours, la période historique menace en bordant le récit de ses attraits belliqueux. Et si le réalisateur voulait montrer, grâce à ce parallèle, qu’il bascule dans un tout nouveau pan de son cinéma comme l’Europe basculerait dans une des pages les plus sombres de son histoire ?

On craignait la redondance et les effets de style trop visibles. Ce n’est pas le cas. Anderson arrive avec brio à renouveler sa signature, nous offrant un de ses meilleurs long-métrages. A voir absolument !