Je pense qu'il sera difficile de trouver parmi tous les lecteurs de critiques quelqu'un qui ne se trouverait pas d'accord avec cette affirmation : Entre Paul Thomas et Wes, le nom d'Anderson restera comme gage de qualité dans les encyclopédies du cinéma.

Si l'on pouvait trouver un reproche à faire au second nommé, ç'aurait été une espèce d'immobilisme dans ses films, de penchant dandy assumé pour les choses très belles, très carrées et très froides. C'est vrai qu'au-delà de leur qualité, il ne se passait quand même pas grand chose dans Rushmore, La Vie Aquatique, Bottle Rocket ou les Tenenbaums. Les deux chefs-d'oeuvre que furent Darjeeling Ltd. et Fantastic Mr. Fox, dont je ne comprends toujours pas comment ils ont pu faire des bides, sortaient justement du cadre, voire du carcan esthétique qui était la marque d'Anderson jusqu'ici, laissant entrevoir au monde une lueur d'espoir : Anderson serait-il en train de se renouveler ? Mais c'est là que fut l'os... Moonrise Kingdom, le film, à mon humble avis, le plus imbitable de Wes Anderson, la seule fausse note dans une filmographie par ailleurs impeccable, résultat de ce penchant dans lequel, après deux tentatives de renouvellement et deux échecs commerciaux, le réalisateur texan semblait vouloir se retrancher pour revenir à la sécurité, tel un second G. W. Bush rentrant dans son ranch le 12 septembre 2001 et passant sa journée à regarder Walker, Texas Ranger sous la couette en mangeant des Barbecue Ribs.

Moonrise Kingdom, donc, semblait faire rentrer la pensée du réalisateur dans ce qu'on connaissait de lui, et augurait d'une ère bien sombre pour ceux qui, comme moi, sont bien contents de voir un petit Anderson, mais aiment bien aussi ces rares moments où quelque chose, dans l'image ou le cadrage peut se mettre un minimum à bouger pour casser l'harmonie parfaite de ce qu'on voit à l'écran.

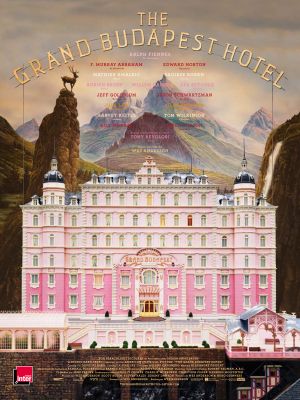

C'est donc un peu circonspect et craintif que j'allais voir The Grand Budapest Hotel.

Bon, le titre de cette critique semblera peut-être exagéré pour certains, mais quand même, à côté de Bottle Rocket ou de Rushmore, on a l'impression d'être dans Crank. Après une présentation long format, en forme de friandise enrubannée dans plusieurs épaisseurs de papier coloré, plusieurs formats d'image et plusieurs timelines, le film prend très rapidement une vitesse de croisière ultra-rapide, avec voyages en train, en voiture, téléphérique, retour au passé proche puis au passé éloigné, emprisonnement, cavalcades, bagarres, mutilations, course-poursuite, fusillades, évasion, te.. Attendez... COURSE-POURSUITE ? FUSILLADE ?

Bon, je n'ai pas retenu que ça du film, rassurez-vous, c'est quand même pas du Roland Emmerich, mais vous comprendrez que ça fait un choc quand on ne s'y attend pas.

Bref. Pour revenir au film, je trouve assez génial de voir qu'Anderson en soit à un stade de son oeuvre où il commence à se permettre de jouer avec un style qu'il a peaufiné pendant de nombreuses années, pour en faire un marqueur de sens cinématographique à part entière. A plusieurs reprises, on remarque un nouveau gimmick enrichissant quantitativement et en même temps marquant un pas de côté dans la panoplie habituelle d'Anderson : Le décalage en panoramique, allant d'un plan très construit, très "andersonien", vers une image un peu moins parfaite, créant souvent un décalage humoristique avec la précédente. Deux exemples : L'ouverture de la porte du Checkpoint 19, et le journal rapporté par Zero, amenant la nouvelle de la guerre, mais aussi de la mort de Madame D.

On pourra y voir une tendance un peu normcore à faire du sens avec pas grand chose, mais je trouve ça assez enthousiasmant, ou en tout cas prometteur, de voir de petits signes d'un changement discret mais profond dans la pensée d'Anderson, qui est quand même pour moi le plus grand cinéaste contemporain, en tout cas aux USA. Et si il avait décidé que, finalement, son dandysme n'était pas celui de la grandeur classique et de l'attachement à la Bêâûté, mais plutôt un certain raffinement du décalage, un bel attachement à une idée un peu passée de mode : la grandeur dans l'ironie et le détachement, à laquelle on peut d'ailleurs rattacher le personnage de M. Gustave qui cherche désespérément à l'atteindre, en le faisant souvent, dans la vulgarité, ce qui me semble assez bien trouvé.

On se doit aussi de signaler une naissance splendide : Celle du "méchant andersonien". Ici, Adrien Brody, un acteur que personnellement j'estime beaucoup (Hmm ? Parce que Le Pianiste ? Non non. Parce que PUTAIN DE PREDATORS. Franchement, ce film est génial.) incarne Dmitri, et fait vraiment sensation en tant que Génie du Mal dont l'aura grandit à mesure que l'hôtel se décatit, passant du gentil fils de famille débilou du début du film à une espèce de Dracula biclassé officier nazi tout-puissant vers la fin.

Le méchant "andersonien" est donc une incarnation du mal selon Anderson : Vulgairement intéressé, intellectuellement inférieur mais tout de même esthétiquement insurpassable.

J'aime beaucoup.