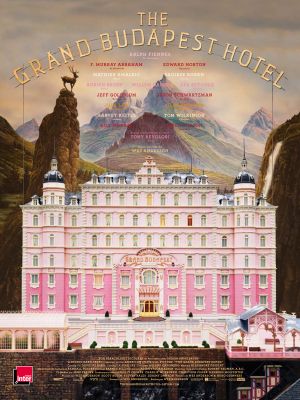

Pour son huitième long métrage, le facétieux Wes Anderson délaisse la pure fantaisie pour aborder un sujet grave, exotique (du moins au yeux d’un américain) et historique : la montée du nazisme dans l’ancien empire austro-hongrois.

Dès les premières images, une étourdissante succession de flashbacks nous projette en 1932, au cœur de l’ancien royaume de Zubrowka. Le concierge « Monsieur » Gustave, joué par un très brillant Ralph Fiennes, régente, de sa douce mais absolue autorité, un établissement thermal de prestige. Il voit tout, contrôle tout, prévient le désir de chacun de ses clients. Et quelle clientèle ! Depuis des décennies, Le Grand Budapest Hôtel s’enorgueillit de recevoir têtes couronnées, ministres et ambassadeurs, banquiers et généraux, ducs et duchesses et leurs familles, tous richissimes ou fortunés. Monsieur Gustave ne refuse rien à ses clients et amis, pas même son corps. Il prend en affection un groom débutant, Mustapha (Tony Revolori), qu’il en viendra à traiter comme un fils. Madame Villeneuve Desgoffe und Taxis décède brusquement. Gustave, qui aimait la vieille comtesse, se précipite à son chevet, hérite d’un tableau de maître, à la fureur du fils qui jure de se venger. Leur petite guerre sera contrariée par un coup d’état militaire, prodrome de la « vraie » guerre.

Le travail d’Anderson n’a rien perdu de son charme. J’aime ses décors riches et factices, ses personnages simples mais jamais simplistes : on s’aime, se tue, se trahit. Sa balalaïka joyeuse nous transporte dans le temps et l’espace. Il affectionne tant ses décors de carton, que nous les visitons à plusieurs reprises, nous attachant à cet hôtel qu’il nous rend étrangement familier. Gustave va et vient entre le palace, la prison, le manoir et le train. Le scénario nous entraine dans une succession de boucles et l’histoire finira là où tout avait débuté.

Mustafa conclue : « Je pense que son monde (celui d’Gustave) avait disparu bien avant qu’il y entre, mais qu’il avait su entretenir l’illusion avec une grâce merveilleuse », étrange tirade, que l’on imagine tirée des réflexions de Stefan Zweig. Le concierge s’était voué au service d’une société mourante, une haute société dont Zweig s’est fait le chantre. Une certaine idée de l’Europe est morte en 1917, avec le culte des nationalismes, la chute des empires centraux et la révolution bolchevique. Monsieur Octave a tenté de maintenir les rites d’un monde déchu, celui des grandes puissances du XIXe siècle. Ne riez pas, elles n’avaient point démérité : les anciennes monarchies et leurs aristocraties hautaines surent préserver un siècle de paix, de 1815 à 1914, ce qui n’est pas rien. Cette Europe n’était pas parfaite, nous visitons une prison et il y aurait beaucoup à dire sur la part d’ombre de la révolution industrielle, mais ses conflits « familiaux » étaient brefs et se réglaient par des mariages et des échanges de provinces. La Grande guerre fut la première guerre moderne et totale : l’ennemi est désormais haïssable. La suivante sera pire.