En tant qu’européen, porter un regard singulier sur Tokyo est une chimère : la ville est trop forte, trop connotée pour ne pas se laisser engloutir. C’est pourtant le défi que s’est donné Wim Wenders en 1983 à l’occasion du vingtième anniversaire de la mort de Yasujiro Ozu. Le documentaire s’ouvre sur un extrait de Voyage à Tokyo, que le cinéaste met en parallèle de son propre périple ; tels les parents du film, il s’apprête à pénétrer un espace qui lui est à la fois familier et totalement étranger.

« Comme aucune autre ville, j’avais déjà une image, un désir de Tokyo, longtemps avant même d’y être allé, que je tenais des films d’Ozu. Jamais une autre ville et ses habitants ne m’ont été si proches et si intimes. »

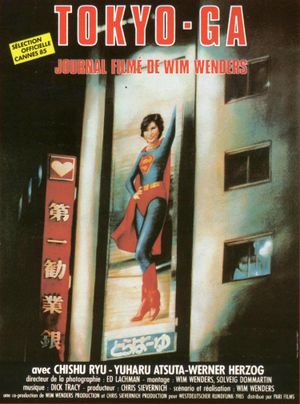

Wim Wenders a pleinement conscience de son regard exotisant. Lorsqu’il croise un gamin dans le métro lui rappelant les garnements de Bonjour, il admet volontiers que cette ressemblance est le fruit de ses obsessions. Tout le film baigne de cette subjectivité, jusque dans ses rencontres avec l’acteur fétiche d’Ozu, Chishû Ryû, ainsi que son ancien chef opérateur Yūharu Atsuta. Leurs voix ne sont pas sous-titrées, mais approximativement doublées par Wenders ; les traductions sont parfois décalées, inexactes, et leurs paroles passent de la première à la troisième personne. Ainsi, le réalisateur restitue ces échanges de façon parcellaire en se concentrant sur ce qui l’a marqué.

Cet hommage à Ozu constitue le premier film de Tokyo-ga. On y découvre un cinéaste à la fois humain et exigeant, dont les méthodes de direction d’acteur ne sont pas sans rappeler un certain Robert Bresson. Il y a quelque chose de magnifique à voir Chishû Ryû pleurer lorsqu’il évoque son ancien maître, puis vainement tenter de cacher ses larmes pour conserver sa pudeur. Le second film est celui d’un parfait touriste : Wenders s’amuse des décalages entre le Japon et l’Europe, et s’aventure dans un atelier de confection de plats en cire, des salles de pachinko ou encore des stands d’entraînement de golf. Sans être dénuées de poncifs, ces scènes explorent les recoins d’une culture détachée de l’Occident à travers un regard enfantin.

Mais Tokyo-ga contient également un troisième film, induit par le ton monotone de la voix off et confirmé par la bande son : celui d’une errance solitaire dans les rues de Tokyo, qui n’est pas sans rappeler la mélancolie des précédents films de Wenders. Mélange entre du jazz et des tonalités électroniques, la musique de Dick Tracy fait planer une ambiance onirique et désaccordée sur cette ville-flipper, tout en retranscrivant l’émerveillement qu’elle suscite. Dans ses flottements, le film rappelle parfois le portrait de Masao Adachi réalisé par Philippe Grandrieux, Il se peut que la beauté ait renforcé notre résolution. Mais à la place d’une introspection, Wenders opte pour une attitude détachée et impassible. Les quelques visages familiers, de Werner Herzog à Chris Marker, créent un sentiment d’étrangeté qui accentue cette impression d’être perdu dans un espace qui n’est pas le sien.

« Ces images, elles existent maintenant et sont devenues ma mémoire. Mais je pense que si j’y étais allé sans caméra, je me souviendrais mieux maintenant. »

Tokyo-ga n’est pas tant un hommage à Ozu que le récit d’une double impossibilité : de comprendre son maître, de créer une image de Tokyo. L’homme et la ville s’entremêlent, les deux étant profondément liés et obscurant le jugement de l’autre. Avec cet objet paradoxal et hypnotique, Wim Wenders s’affirme encore une fois comme un cinéaste erratique et nomade, en quête de mirages.

Auteur : Corentin Brunie

Site d'origine : Contrastes