Il pleut dans mon cœur comme il pleure sur ce film… et pourtant, « Toto et ses sœurs » ne joue aucunement sur la langueur, bien au contraire, et les larmes qui viennent sont plus souvent provoquées par la joie que la tristesse. Joie de voir que dans une situation inextricable et très sensible, l’espoir qui sourde est bien présent.

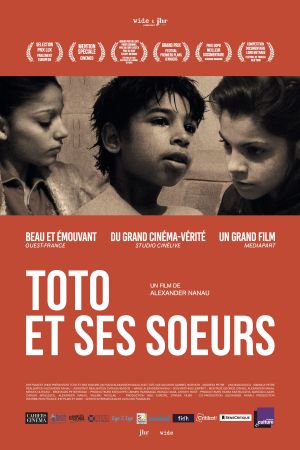

Incroyables images de ce petit garçon roumain qui vit avec ses deux sœurs dans une pièce exigüe squattée toute la nuit par les oncles et leurs amis qui n’ont de cesse de se shooter à l’héroïne. Cela donne bien sur quelques hauts le cœur au début (l’oncle qui se pique juste à côté du gamin qui lui innocemment joue, la saleté, la violence…) mais heureusement Alexander Nanau, une fois le contexte implanté, ne s’attarde plus sur ces scènes choc, ne retenant que la relation qui va s’instaurer entre Toto et Andréea sa sœur cadette.

Andréea semble être celle qui se démarque de la famille, la mère en prison, le père disparu, elle ne pense qu’à fuir ce milieu sordide elle devra pourtant se substituer à sa sœur ainée Ana et s’occuper de Totonel, le petit frère d’une dizaine d’années. Son cheminement intérieur, remise en question, abattement, persévérance…, est en cœur de caméra. Avec elle, on suit son évolution et celle du petit dernier si délicat et si vivant à la fois. Si Nanau ne tombe pas dans le pathos, il ne cultive pas l’angélisme non plus, il choisit volontairement une fin ouverte… en suspens, pour bien souligner la fragilité des équilibres.

La caméra se veut souvent intrusive dans le sens du réalisme, pourtant elle ne semble gêner aucunement les protagonistes, dont le naturel et la spontanéité surprennent (compte tenu notamment des risques qu’ils encourent !). Elle donne également dans l’intime quand Andréea se filme et interroge son petit frère sur leur existence. Le procédé est certes classique, mais il fonctionne parfaitement, provoquant souvent le nœud à la gorge.

La mécanique d’abandon de ces enfants, ici en Roumanie mais cela pourrait se passer de manière identique dans bien des pays (on se souvient d’ailleurs d’un autre documentaire « Les enfants du Borinage dont l’action se situait en Belgique), est parfaitement démontrée. Entre « l’héritage » familial dont on reproduit les travers, le manque d’éducation, la terrible solitude, la précarité, la faim, ce sont autant d’éléments qui font que l’enfance est souvent condamnée. Mais Nanau se veut plus optimiste et n’a de cesse de démontrer qu’inverser la tendance est toujours possible. C’est toute l’ambition de ce documentaire, qui en touchant autant le cœur que l’esprit, réussit sa démonstration.