Le début du film est un modèle de concision et de sécheresse. Quelques inserts : sur une roue de voiture qui crisse, sur une enfant qui sort les mains d'une fenêtre de voiture, sur le toit de celle-ci arrêtée à une station, sur le câble de direction qui goûte, sur un auto-stoppeur au bord d'une route de campagne. Et puis il y a la voiture qui passe rapidement et puis il y a un grand bruit et le garçon qui se met à courir vers la voiture qui vient de s'encastrer dans un arbre. Cet accident est un choc, brutal (aussi brutal que cette suite d'images froidement mises bout à bout) : Julie (Juliette Binoche, parfaite) vient de perdre son mari et sa fille. Pour elle, rien ne sera plus jamais comme avant, rien de ce qui s'est passé avant n'a plus d'importance.

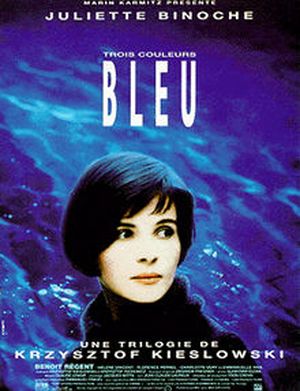

Trois Couleurs : Bleu, premier volet d'une trilogie autour de la symbolique du drapeau français, traite de la liberté. Le film de Kieslowski parle d'abord d'un deuil : les premiers plans montrant Julie sur son lit d'hôpital sont filmés à hauteur d'oreiller ; une caméra du repli sur soi, profondément près de la jeune femme (au point de ne voir que le reflet dans son oeil) et qui traduit bien cet enfermement, cette dépression post-traumatique qui la pousse d'abord à vouloir mourir et finalement à y renoncer parce qu'elle n'en a pas le courage. Julie ne choisit pas de rester en vie, en revanche, elle fait le choix de faire table rase de son passé, de tout abandonner, de s'abandonner dans une non-vie réduite à son strict minimum. C'est sa liberté de choix. Mais rien n'est simple et alors qu'elle a demandé à son personnel de maison (avec son mari, grand compositeur de musique, elle vivait dans une grande maison bourgeoise à la campagne) de tout enlever dans la chambre de sa fille, celle-ci oublie un lustre fait de brillants bleus. Kieslowski trouve dans cet artifice, cette lumière bleue qui était distillée par le lustre, le moyen visuel pour montrer que Julie, quoiqu'elle fasse, continue à penser à sa fille. Ces lumières bleues qui parsèment le film, ce sont les souvenirs de sa fille qui hante Julie et avec elle le film. De même pour son mari, là c'est la musique de celui-ci (artifice sonore cette fois-ci), celle qu'il était en train de composer pour un grand concerto commandé en l'honneur de l'Europe, qui revient régulièrement l'obséder et obséder le film. C'est bien l'impossibilité de l'oubli qui est montré ici.

Dès lors, Trois couleurs : Bleu va devenir l'histoire d'une reconstruction. Tout d'abord, Julie va rejeter les signes de vie qui s'impose à elle : une souris et ses petits à peine nés et contre lesquels, elle récupère un chat , les enfants qui sautent gaiement dans une piscine et qui trouble sa solitude imposée, une voisine en quête d'amitié, un homme (Olivier, ami de son mari / Benoit Régent) en quête d'amour. Et puis, il y a aussi la partition de l'oeuvre de son mari, symbole de sa vie d'avant et de sa passion pour la musique qu'elle essaye désormais de rejeter. Mais petit à petit, Julie va revenir à la vie. Il s'agit là de la reconstruction d'une vie brisée qui passe par le reconstruction d'une musique inachevée (celle de son mari) qu'elle décide de terminer avec l'aide. Les gros plans sur Julie repliée dans son lit du début laisse la place dans une échelle de plan équivalente à des images sur la partition en train de s'écrire et en train de s'entendre. Bientôt, ce sera les gros plans sur elle et l'homme qui l'aime en train de faire l'amour.

A la fin, le choeur finalement recré (la musique de Zbigniew Preisner) lie dans un même moment toutes les solitudes rencontrées dans le film (la voisine qui travaille dans un peep show, la mère victime d'Alzeihmer, le jeune auto-stoppeur pas vraiment remis de l'accident, la maitresse - enceinte - du mari, veuve également de son amour ) ; idée un peu emphatique, mais néanmoins belle qui rend hommage au pouvoir de la musique.