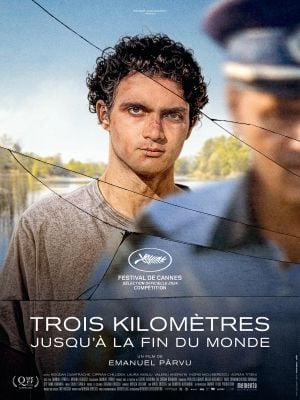

Il y a des films qui s’ouvrent sur un horizon, et d’autres qui le referment. 3 km jusqu'à la fin du monde appartient à cette seconde catégorie, celle des récits où l’espace se rétrécit à mesure que le récit s'avance. Emanuel Pârvu n’illustre pas seulement l’oppression, il la sculpte dans l’image, la fait peser sur chaque silence, chaque regard évité, chaque route qui ne mène nulle part.

Ces 3 km sont une distance dérisoire et pourtant insurmontable, une frontière invisible entre l’enfermement et l’émancipation, entre la loi du village et la promesse d’un ailleurs. Mais cet ailleurs existe-t-il vraiment ?

Le village n’est pas un simple décor, il est une forteresse, un huis clos à ciel ouvert où le regard collectif pèse plus lourd que les pierres. Ici, l’individu n’existe pas en dehors du groupe, et tout écart est une menace qu’il faut corriger. L’homosexualité du personnage principal ne fait pas de lui un homme dans la norme, mais un homme à redresser, à réintégrer de force dans un cadre qui refuse l’altérité.

À travers une mise en scène épurée, presque ascétique, la caméra s’attarde sur les visages crispés, les silences alourdis de non-dits, la violence qui ne se manifeste pas seulement dans les coups mais dans l’humiliation, dans la froideur d’un père qui ne protège pas mais punit, dans l’absence d’une mère trop soumise au poids de l’ordre établi. Chaque cadre semble se refermer sur son protagoniste, chaque plan devient sa cellule.

Mais ici, l’enjeu dépasse l’intime. À travers ce village où l’homosexualité est un tabou absolu, 3 km jusqu’à la fin du monde met en lumière une Roumanie à deux vitesses, où les grandes villes commencent à accepter ce que les campagnes condamnent encore. Décriminalisée en 2001, l’homosexualité reste perçue dans certains milieux comme une déviance à corriger, une maladie sociale qui justifie l’exil, la répression ou l’humiliation.

Dans cette Roumanie rurale, la communauté prévaut sur l’individu, et la différence devient une faute. Le père incarne cette brutalité archaïque, non pas par sadisme, mais parce que son rôle social l’exige. La mère, silencieuse, est la soumission faite femme. Les voisins, les amis, les figures d’autorité ne sont pas des personnes, mais des instances de jugement. Ici, tout le monde voit, tout le monde sait, et personne ne tend la main.

Ainsi, ces 3 km deviennent une métaphore du combat intérieur et du poids des déterminismes. Trois kilomètres qui séparent l’oppression d’un horizon incertain. Trois kilomètres qui pourraient être franchis en quelques minutes, mais qui pèsent autant qu’une vie entière. Trois kilomètres qui, pour certains, sont une route, et pour d’autres, une impasse.