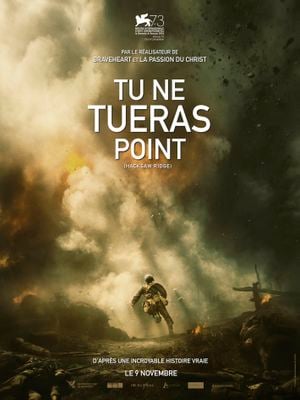

Retiendra-on le XXIème siècle comme celui qui aura marqué le déclin des idées ? A en contempler le pessimisme ambiant maquillé par le regard froid du pragmatisme, on en vient à enrager que le monopole de l’idéalisme soit détenu par les philosophes à chemise ouverte, les candidats à teints oranges ou épais sourcils et les barbus à kalachnikov. Rejeter l’abstraction de l’idéal au profit du « réel », n’est-ce pas nier que l’humanité se caractérise indéniablement par son spiritualisme et sa recherche du beau ? Il est vrai que les héros des uns sont souvent les bourreaux des autres. Mais lorsque l’impulsion est viscéralement humaniste, même la ferveur religieuse peut trouver un sens universel à son dogmatisme. L’existence de déclarations cinématographiques aussi franches et sans détours que « Tu ne tueras point » révèlent alors leur préciosité : car il n’y a rien de plus morbide que d’abandonner ses principes en feignant de ne pas en avoir. En cela résidait la limite de l’anti-idéaliste « Toni Erdmann », érigé par beaucoup comme l’un des meilleurs films de l’année, attestant encore l’inclination actuelle au négativisme.

Enfin, soyons tout de même bien clair : le nouveau film de Mel Gibson est outrancier à bien des égards, et ne rate pas une occasion de se complaire dans une démonstration héroïque aveuglée par le postulat rarement salutaire « tiré d’une histoire vraie ». En cela, le métrage représente le cinéma hollywoodien dans son état le plus pur, voir anachronique, c’est-à-dire défait du désamorçage systématique des enjeux par un ton décalé ou par une bande-son « cool et pop ». Le cinéaste ne s’en permet pas moins quelques digressions humoristiques, dont le premier degré est instantanément attachant : le jeu de séduction précipité entre le futur héros de guerre et sa future épouse, les bienveillants archétypes composants les frères d’armes (et notamment l’hispanique exhibitionniste) forment une première partie dont la douceur rend le champ de bataille qui suit d’autant plus choquant et castrateur. Mel Gibson se veut très soigné dans la préparation et la mesure de son écriture dramatique : l’insouciance d’une Virginie ensoleillée est troublée par un cadre familial tendu, où le père alcoolique (excellemment bien interprété par Hugo Weaving) qui ne s’est jamais vraiment extirpé des tranchées de la Grande Guerre déclare à l’aîné fraîchement enrôlé : « Tu auras de la chance si la balle qui te tuera n’éclabousse pas ton bel uniforme ».

A l’inverse, l’espoir et la candeur persiste au milieu des explosions et des corps mutilés, criblés, embrasés. C’est là tout le paradoxe de la proposition du cinéaste : montrer une vision réaliste de la Seconde Guerre Mondiale, dans la lignée d’un Spielberg avec « Il faut sauver le soldat Ryan », dont il égale presque la virtuosité et l’effet d’immersion, tout en instillant un registre plus immatériel. Le champ de bataille, baigné de lumière et jonché de charcuterie humaine, donne des airs pathologiques à l’intervention divine. C’est à la faveur de l’obscurité que le soldat Doss accomplit son exploit guidé par la foi : on ne peut alors accuser le film de simple propagande religieuse ou militariste comme le fait « Sergent York » de Howard Hawks, d’autant plus qu’il évite une déshumanisation du camp japonais, et quelques autres tares qu’on pouvait craindre. Si le seul soldat désarmé de son régiment devient un héros, ce n’est pas seulement car il demande l’aide de Dieu : c’est aussi sa volonté inébranlable, qui elle résulte d’une prise de conscience bien humaine, celle du rapport à autrui, lorsqu’enfant il faillit tuer son frère à cause d’une simple querelle.

Car « Tu ne tueras point » est avant tout un film humaniste : il démontre que la puissance des convictions balaye aussi bien l’autoritarisme de la hiérarchie militaire que le fatalisme d’une centaine de blessés qui n’espère plus que se faire achever par l’ennemi. Un homme seul s’est jeté à corps perdu dans le sauvetage de dizaines d’autres, avec une ingéniosité qui, tournée vers l’altruisme, révèle sa force spirituelle. Certes, le film n’échappe pas aux poncifs ronflants dans sa vision du couple ou bien dans l’assaut final menant à une victoire collective meurtrière et pourtant glorifiée ; cependant les ardeurs maladroites sont toujours plus belles que les tiédeurs maîtrisées.

Ma critique de "Toni Erdmann" : http://www.senscritique.com/film/Toni_Erdmann/critique/95371950