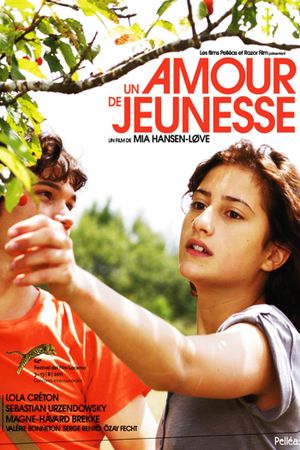

Mis en ligne sur Arte.tv le 1er février dernier, et disponible durant six mois, "Un Amour de jeunesse" (2011), troisième long-métrage de Mia Hansen-Løve et premier rôle marquant de la merveilleuse Lola Créton, est un bijou d’intelligence et de maîtrise, qui côtoie Proust et dialogue avec Rohmer. C’est en s’aventurant sur les terres du récit d’apprentissage que la cinéaste conclue sa « trilogie du deuil », initiée par "Tout est pardonné" (2007) puis prolongée avec "Le Père de mes enfants" (2009).

Camille, amoureuse de Sullivan, est incomprise de sa mère. « L’amour c’est la seule chose qui compte pour moi, c’est ma seule raison de vivre » tente-t-elle de lui expliquer. Le canevas générationnel laisse d’abord penser à un prolongement de la série "Tous les garçons et les filles de leur âge". Mia Hansen-Løve choisit en effet de situer son action à la fin des années 90, alors que le dernier téléfilm de la collection de Pierre Chevalier se déroulait au début de cette même décennie. Comme ses aînés, la cinéaste mobilise ses souvenirs, ici pour évoquer l’idéal de l’amour de jeunesse, bercé de promesses et d’illusions. Elle tire ainsi de ce récit largement autobiographique un propos universel, comme ses aînés.

Toutefois la cinéaste ne s’en contente pas, et cherche à s’émanciper de ces encombrants prédécesseurs. Si Téchiné, Denis, Assayas, Akerman et les autres étaient sommés de se tenir au brossage d’un portrait d’adolescence figé dans le temps, Mia Hansen-Løve dispose elle de toute la liberté du monde pour prolonger son sujet. Fort heureusement le film ne s’arrête donc pas sur la terrible désillusion de la perte de l’amour, mais s’étire sur les années pour former une œuvre complexe, tirant de son asymétrie une force unique.

Que faire lorsque l’objet de l’amour s’en est allé ? Sans lui, Camille n’existe plus, elle n’est qu’un reflet dans une vitre. La tentation du vide et du suicide surgit alors – que la cinéaste esquisse avec une retenue dont beaucoup devraient s’inspirer. Face à l’adversité ses parents impuissants ne semblent être d’aucune aide ; c’est dans la solitude que la jeune femme devra se reconstruire, et oublier Sullivan. Le parcours de deuil est d’abord fait de rituels : Camille retire la carte de l’Amérique latine, puis délaisse ses cheveux longs. L’étape suivante est plus difficile, puisqu’il s’agit de trouver une lueur, « qui échappe à l’obscurité ». Car Camille n’a pas la foi de la Félicie rohmérienne de "Conte d’hiver", qui contre vents et marées persiste à croire au retour de l’être aimé. A défaut de foi, c’est une vocation qu’elle trouve. « N’est-ce pas immense déjà ? » écrit-elle.

Cette vocation, c’est l’architecture, l’art de construire des bâtiments. La concernant, il s’agit bien évidemment davantage de se construire un nouvel environnement, avec lequel elle puisse vivre en paix. Exit alors Paris et son encombrant métro aérien, exit aussi le cadre bucolique de la maison d’Ardèche sur les bords de Loire, et cap vers la lumière douce et réconfortante du nord de l’Europe, cap vers Berlin, cap vers l’art dépouillé et rationnel du Bauhaus, cap vers une plage danoise en banlieue de Copenhague, et cette installation nautique en forme d’escargot, au sein duquel on vient se nicher. C’est ici, sur le rivage de la mer Baltique, que Camille se rapproche du Norvégien Lorenz, premier homme avec lequel elle parviendra à se lier depuis la rupture avec Sullivan.

Toutefois, la liaison avec celui qui fut son professeur semble toujours prendre la forme du rituel. Leur relation sage contraste en effet grandement avec l’ardeur du désir, l’exaltation des corps, et ce paradoxal sentiment de liberté qui caractérisait sa première histoire d’amour, pourtant aliénante. Car l’architecture n’existe pas pour matérialiser une sensibilité intime et personnelle, mais simplement pour répondre à un besoin. Cette idée de besoin se voit d’ailleurs renforcée par la porosité qui s’installe chez Camille entre sphères professionnelle et sentimentale : lorsqu’elle annonce à Sullivan qu’elle est passée cheffe de chantier, c’est autant une manière d’exprimer une réussite professionnelle que d’affirmer une fidélité à son compagnon, pour qui elle travaille.

Car oui, entre temps, Camille a retrouvé Sullivan. Très vite la flamme se ravive, et le désir paraît irréfrénable. C’est dans l’ombre d’une chambre d’hôtel que les deux amants se mettent à nu. Toutefois Camille n’est plus celle qu’elle était à quinze ans : à l’insouciance de deux corps sommeillant enlacés dans les hautes herbes, réminiscence d’une image de jeunesse, elle préfère la peinture d’un potentiel avenir, d’un père portant dans ses bras l’enfant qu’elle désire. La fausse couche qu’elle vient de subir semble alors être davantage un refus du géniteur qu’un refus de l’enfant. Mais la paternité pour Sullivan n’est qu’un rêve irréalisable. Alors pour ne pas en souffrir il la quitte, encore une fois.

Au dévot Rohmer hivernal qui envisageait les retrouvailles inopinées de Charles et Félicie comme un événement presque cosmique, affirmation du pari pascalien, Mia Hansen-Løve oppose la croisée de deux existences qu’une fortune capricieuse vient séparer. La discordance exprimée ici n’est finalement qu’une affaire de transports en commun, et en premier lieu de bus. Car si le bus constituait le lieu des retrouvailles entre Félicie et Charles, il ne marque pour Camille que la rencontre avec la mère de Sullivan, simple mais fatale intermédiaire. Lorsqu’il faut fuir vers Marseille et l’amant retrouvé, c’est donc sans surprise que le train se retrouve annulé, suite à une grève de la SNCF. Elle ne le reverra plus.

Mais cette fois les larmes n’engendrent aucun état léthargique. C’est une Camille émancipée qui, accompagnée par son fidèle Norvégien, retourne dans la maison d’Ardèche, architecture avec laquelle elle semble désormais en paix. Si une leçon peut être tirée de ce bouleversant récit d’apprentissage, c’est que, malgré les apparences, l’histoire ne se répète jamais vraiment. L’expérience aura permis à Camille de trouver une issue à ses malheurs. Qu’il faut cesser de voir la vie comme un vulgaire circuit de Formule 1, et plutôt embrasser la rivière, s’y laisser flotter, bercé par les voix de Johnny Flynn et Laura Marling.

Now the land that I knew is a dream

And the line on the distance grows faint

So wide is my river

The horizon a sliver

The artist has run out of paint