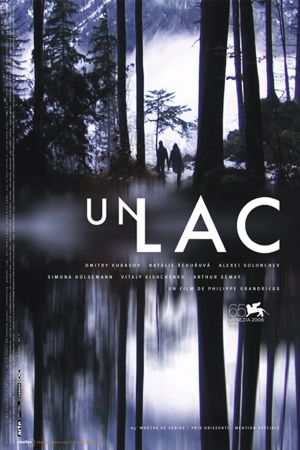

Il aura fallu attendre 7 ans pour s’émouvoir enfin du nouveau projet artistique et plastique de Philippe Grandrieux. Dans un état cinématographique français desséché, asphyxié par une propension lâche à la simplicité commerciale, qu’un tel film puisse avoir été financé et distribué relève de la gageure, presque du miracle. Grandrieux n’est, certes, pas le seul cinéaste à se soustraire à des normes et des références trop précises, si peu complexes, mais beaucoup plus que les autres, ses films sont de tels mystères, de telles explorations des sens, qu’ils semblent défier audacieusement les lois du marketing et celles du cinéma dans son entier, dans ce qu’on l’en sait et perçoit d’ordinaire.

Mais il faut pouvoir l’admettre (et s’y résigner aussi), Un lac n’est qu’un repli caricatural, douloureux, du propre univers de Grandrieux qui, immensément, se referme sur ses acquis et ses fulgurances. Ce que l’on peut ressentir de beau et de secret face à ce cinéma extrême fait qu’en parler généralement tient de l’analyse impossible, tant son expérience est profonde dans la chair, indescriptible dans l’affect. Mais Un lac, contrairement à Sombre et La vie nouvelle (le chef-d’œuvre aurifère de Grandrieux), n’offre plus cette tentative de dérèglement intime, d’éblouissement mental, et sa perception concrète, immédiate, s’expose dès lors à un raisonnement critique plus tangible, plus collectif et surtout plus décevant.

Les trois films ont, conjointement, des thèmes évocateurs (amours violentes, désirs sombres) et un scénario qui n’en est pas un, mais davantage un affront flamboyant, une notion rêvée de scènes autonomes qui s’enchaîneraient comme les mouvements fragiles d’une mélodie primale, et des dialogues n’existant que par incantations, souffles et perturbations. Mais c’est de là que vient, justement, l’évidence tragique qu’Un lac n’impressionne pas car ses enjeux esthétiques et sensoriels, censés jaillirent de ce conte de la pureté, restent lettre morte en regard d’un récit très mince, trop fermé à l’éblouissement, à la communion, et ce malgré quelques inspirations suggérées (rapport à la nature, à la famille, perspectives religieuses et iconiques, très pasoliniennes jusque dans la figure de l’étranger troublant, affolant).

Il semble alors, tristement, et à l’aune de cette fable impuissante, que Grandrieux n’ait plus rien à proposer, à expérimenter. Il égrène sans rythme, profane sans ardeur ; son film n’est qu’une pulsation monotone de scènes extérieures au centre d’une forêt-monde, toute en verticalité sensuelle, et intérieures dans une cabane à la topographie mystérieuse, cérébrale. Les plans se succèdent, se ressassent, magnifiques en soi dans leur vérité primitive (plans de mains, de visages, d’arbres et de montagnes brunes) mais sans que l’alchimie sismique, qui sourdait si distinctement de ses films passés, ne vienne saisir l’esprit, sculpter l’émoi, embraser l’atmosphère figée de cette œuvre travaillée dans (et par) les ténèbres.

Un lac est une belle ombre pâle vidée d’énergie et de substance. La qualité graphique et sonore du travail de Grandrieux (flous et contrastes, images tremblées et scintillantes, noir charbon, parfois lumineux, craquements et respirations) est toujours aussi remarquable, passionnante même, et qui saillit du cadre comme des flammes de l’inconscient, mais altérée par un argument narratif qui n’évoque rien, n’ouvre plus à aucune puissance sensitive, expressive ou sans limites. Que peut-il donc exister désormais après cette rupture totale, amoureuse et déchirante ? Que peut-on encore percevoir et attendre de Grandrieux après s’être abandonné, à nu, à son cinéma hypnotique, psychique et sublime, mais y revenant soudain car trahi par cette magie archaïque qui ne fait, ici, que se corrompre et s’abîmer sur un espace, un infini bien peu sidérant ?

Article sur SEUIL CRITIQUE(S)