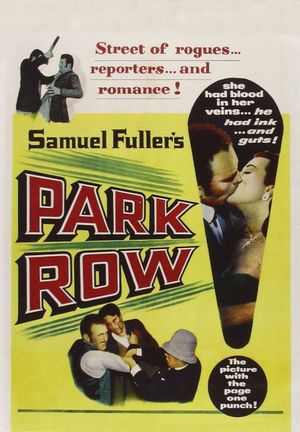

Si l’on fait abstraction de son script plutôt convenu, presque manichéen, la sauce Fuller prend tout de même grâce à son incroyable capacité à élever sa mise en scène. Rassemblant les principaux éléments de ces quatre premiers films, deux westerns et deux films de guerre, dans cette stylisation à la limite de l’outrancier, amour, haine, action et une violence visuelle radicale, j’imagine l’effet que les films de cet auteur ont pu avoir sur les spectateurs à l’époque de leur sortie, ce Park Row, dont la traduction française collera assez bien au métabolisme de l’œuvre, dépeint l’univers naissant d’une presse idéalisée par les propres expériences de l’auteur, qui commença très jeune dans le milieu, est met en branle sa propre vision d’un univers qu’il dépeint comme une sorte de western où tout se gagne par l’abnégation et la force.

Doté d’un budget limité, le film ne souffre jamais de ce manque évident de moyens, et la maestria absolue de Fuller, avec ces audaces formelles saisissantes et une violence peu commune pour l’époque, prend facilement le pas sur un récit au final assez convenu et un casting pas toujours à la hauteur, fait d’interprètes pas très en vogue, si l’on fait abstraction du rôle principal tenu par Gene Evans qu’il avait déjà dirigé la même année dans The Steel Hemet (J’ai Vécu l’Enfer de Corée), qui s’en sort plutôt très bien dans la peau de cette idéaliste prêt à en découdre.

Même si le schéma narratif se limite à ses propres enjeux, le film ne pâtit jamais de ce qui pourrait passer pour un manque d’ambition chez un cinéaste lambda. En alliant les divers éléments de sa stylisation si particulière, en défonçant des portes timidement ouvertes par des cinéastes plus sages, le taureau Fuller, s’impose aisément et compose une partition aux connotations baroques qui prend des airs de manifeste. Manifeste de la vitesse, de l’audace formelle et de la violence graphique, s’alliant pour former une œuvre boursoufflée mais implacable et jusqu’au-boutiste, un film de Samuel Fuller quoi.