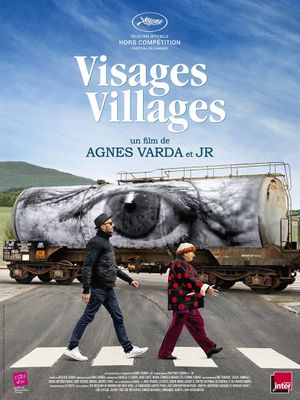

En quelques lignes :

Agnès Varda est réalisatrice. JR est photographe. Elle a 88 ans, il en a 33. A bord d’un camion permettant d’imprimer des photographies immédiatement et en très grand format, les deux artistes décident de parcourir la France à la recherche de visages, de villages. Au fil de leurs rencontres, ils parent les lieux traversés de photographies géantes de femmes et d’hommes croisés sur leur route.

Et en un peu plus :

Il y a quelque chose de beau dans les prémices du road-movie documentaire Visages, villages : une réalisatrice mythique de la Nouvelle Vague devenue presque aveugle et un artiste urbain dissimulant en permanence ses yeux derrière des lunettes noires, dont les univers créatifs semblent a priori comme leurs âges très éloignés, qui choisissent de célébrer en commun le regard, source même de leurs arts – le cinéma et la photographie – et objet de leur quête dans le film.

A bord de leur camion-photomaton qu’ils font sillonner tout en douceur sur les routes de France, Agnès Varda et JR vont en effet tout d’abord proposer un voyage poétique – et parfois politique – dans un univers que l’opinion commune a tendance à ignorer ou mépriser : celui d’une France considérée parfois comme « périphérique », proche de celle qu’avait immortalisée en son temps le photographe Raymond Depardon dans des images d’une beauté et d’une humilité renversantes. Conjuguant mouvement – du véhicule, de l’image cinématographique – et immobilité – des clichés photographiques – dans une œuvre à la jonction des arts, Visages, villages est un hymne à l’autre et au souvenir, construit au gré de rencontres avec une panoplie de personnages issus de mondes en voie de disparition, ou ayant fait le choix de vies marginalisées.

On croisera ainsi, dans les villages traversés par un duo dont la complicité ira croissante au gré de l’avancement de l’aventure, un carillonneur, un facteur, des femmes de dockers, des employés d’une usine de produits chimiques, des éleveurs de chèvre, autant de « visages » qui seront immortalisés dans ce qu’ils portent de joie, mais aussi de stigmates : ceux de la précarité sociale, de la désindustrialisation, de l’exclusion ou même de la vieillesse et du deuil. En portant leur regard sur cette population, généralement laissée pour compte, en les transformant en œuvres démesurées puis collées à même les murs, c’est-à-dire en prenant littéralement à contrepied l’image réductrice des « petites gens », Agnès Varda et JR font ainsi un travail de mémoire et d’hommage collectifs, et c’est là une part de la réussite de leur film.

Cependant, le film prend véritablement de l’ampleur et gagne en finesse lorsqu’à cet hommage bienveillant vient progressivement s’ajouter le besoin non plus seulement de porter un regard sur, mais aussi de porter le regard de. Celui d’Agnès Varda, affaiblie par une maladie des yeux et presque aveugle, à qui JR prêtera symboliquement les siens tout au long du film pour concevoir des images et des mises en scènes pensées à deux, mais aussi pour conduire la cinéaste se recueillir dans des lieux qui lui sont chers. Sans que cela ne soit jamais explicitement thématisé, on comprend que Visages, villages porte en lui quelque chose du testament d’Agnès Varda, transmis partiellement à son compère JR. Ainsi se cristallise peut-être, à travers le rapport qui se tisse entre les deux artistes, l’idée majeure de ce film qui peut sembler mineur à bien des égards : celle du lien dans tous les sens que ce mot peut revêtir – lien entre générations, lien social, lien symbolique entre les arts, les cultures, lien à la terre, au souvenir – et de ce qu’on gagne à en prendre soin.

Et en quelques images :

Bande-annonce alternative.