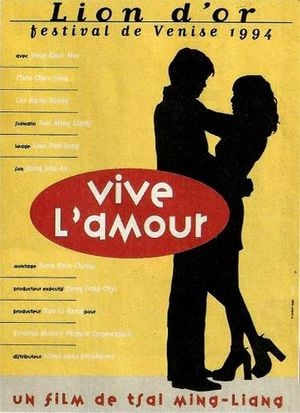

J'aime le cinéma de Tsai Ming-liang. Un cinéma silencieux, réfléchi, ciselé, qui prend tout son temps, sans pour autant jamais m'ennuyer. Chacun de ses films respire une intelligence profonde, un souffle poétique dont ne peut que se délecter au visionnage.

Vive l'amour est son deuxième long-métrage, sorti en 1994. Il reprend aux Rebelles du dieu néon (son premier film) la thématique de la solitude - de l'abandon pour être plus exact - au sein d'une jeune génération taïwanaise en manque de repères. Taipei tient de nouveau une place toute particulière dans Vive l'amour. Ce n'est plus la "ville-lumière" constellée de néons mais celle de la standardisation toujours plus exacerbée par le capitalisme néolibéral. La tonalité chromatique peine à s'extirper des gris. La lumière est presqu'exclusivement celle de l'aube ou du crépuscule, quand ce n'est pas celle d'un éclairage artificiel, esseulé et froid. Une ville qui n'a rien d'une carte postale donc, mais qui est la métaphore d'un drame social en gestation.

C'est dans ce décor de béton que les trois protagonistes du film se rencontrent, précisément au sein d'un appartement à vendre. Celui-ci est vide. Vide comme leurs vies. Elle est agente immobilière, mais elle rame dans ce business qui paraît pourtant dynamique : les acheteurs intéressés se succèdent devant elle, déambulent, mutiques, et s'en vont bredouilles. Hsiao Kang (Lee Kang-sheng) est vendeur de colombariums (la profession la plus originale que j'ai vu dans un film), ces urnes funéraires rendues obligatoires par la trop grande concentration de population au sein de la ville. Deux métiers qui s'opposent de par leur finalité mais qui révèlent chez chacun la vacuité de leur existence. Lui comme elle sont dépressifs. Solitude intense, pulsions autodestructrices, le thème fétiche de Tsai - l'incapacité à communiquer, à faire couple, à faire l'amour - se retrouve ici sous son jour le plus tragique.

Le troisième personnage, vendeur à la sauvette, agit un temps comme une roue de secours pour les deux autres : c'est lui qui interrompt indirectement la tentative de suicide de Hsiao Kang ; c'est lui qui comble temporairement le vide sentimental de la femme. Mais lui, comme les deux autres, est aussi un étranger pour lui-même, un alien, au sens ancien de ce terme. Il demande à Hsiao Kang où il veut qu'il le conduise, dans l'espoir de trouver un sens, une direction à cette vie qui est plutôt une survie : pas de réponse de l'intéressé, tout aussi perdu que lui, à un niveau bien plus profond d'ailleurs (sa sexualité).

Misère sexuelle et sentimentale, solitude, histoire d'eau aussi, l'un des thèmes de prédilection de Tsai. Chaque soir Hsiao Kang s'enfile sa bouteille avant de dormir, comme si l'on versait un jerrican d'essence dans une voiture, geste caractéristique d'une biologie réduite à son aspect purement mécanique ; la jeune femme, elle, prend des bains chauds, recherche une forme de revitalisation épidermique plus que physiologique (elle se vide ainsi par les pleurs après avoir été comblée par le sexe sauvage).

Le cinéma de Tsai est subtil, fin, infiniment profond. On n'est pas oisif devant ses films, d'autant moins Vive l'amour. On pense, on avance des hypothèses, rarement vérifiées, encore plus rarement démenties. L'image joue beaucoup (c'est extrêmement bien filmé), mais aussi le son dans celui-là : le parquet couine, les téléphones sonnent, la ville ronronne, le matelas exulte sous les galipettes... et puis le silence. Silence de la ville, au petit matin, qui doucement s'éveille. La voiture ne démarre pas. Qu'importe : on marche, on déambule, on s'assoit dans cet amphithéâtre urbain quasiment désert, devant cette scène vide et silencieuse : reflet cathartique de notre propre inexistence ?