Le cinéma de Jean-Luc Godard est habité par, selon moi, deux obsessions : d’un côté, la défaite du langage face à l’évanescence des sentiments ; et de l’autre, le besoin de détachement né de la lassitude de la vie sociale. On pourrait y ajouter le sentiment profond de solitude que ressentent la plupart de ses personnages, mais ce serait déjà, d’une certaine manière, la conséquence du deuxième point. Le détachement, donc (c’est-à-dire un relativisme extrême vécu intérieurement) ; et puis, dans un second temps, la remise en question du langage. En effet, le détachement confine à l’indicible, à l’impossibilité de mettre des mots sur les choses, puisque le langage est une construction fondamentalement sociale qui n’a de sens qu’ancré dans la société ; dès lors, quiconque se détache de la vie ou de la société se détache par là-même du langage. Le détachement ne peut donc se faire que dans le silence, dans l’acceptation de cet échec à fixer les choses dans des mots qui sont autant de cellules dans lesquelles nous enfermons nos pensées, pourtant si éphémères. Bref, je m’égare, et pour en revenir à Godard, je pense que tous ses personnages – et peut-être plus encore Nana – souffrent d’une solitude qu’ils doivent à ce besoin de détachement, mais qu’ils ne peuvent expliquer ni aux autres ni à eux-mêmes. Ils le ressentent, tout simplement. Ils l’éprouvent.

Une fois encore, Godard nous gratifie de noirs et blancs somptueux, un an avant le passage à la couleur avec Le Mépris (qui hérite un peu des mêmes thématiques, d’ailleurs), avec au milieu un plan-séquence mémorable où Nana danse autour de la table de billard, seule, alors que les hommes jouent et la regardent. Les hommes sont beaux et élégants, mais Nana, elle, est sublime. Et comme dans A bout de souffle, la lenteur et la pureté des personnages donnent à la violence un visage si doux qu’elle n’en devient que plus terrifiante (en témoigne cette fin, que je ne dévoilerai pas, mais qui est d’une force indescriptible).

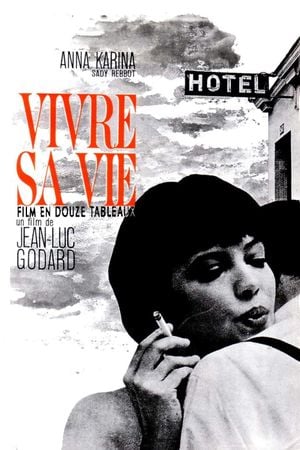

En seulement une heure vingt-quatre, Vivre sa Vie donne une quantité incroyable de choses à voir à travers un découpage en chapitres indépendants, à la chronologie floue – bien que l’ordre importe peu – et qui proposent chacun une tranche de la vie de cette jeune femme, Nana, vendeuse de disques de 22 ans, et qui semble se noyer dans l’immensité de la ville tout comme dans le flux humain qui compose son entourage. C’est elle, belle, plus que belle, ténébreuse et fragile à la fois, que l’on suit dans ces petits instants de vie, que l’on poursuit même quand elle ne nous voit pas et qu'on observe de dos, derrière une colonne ou par-dessus la tête d’un inconnu à qui elle parle. Parce que sa vie est simple, triste, banale, mais on se sent tourmenté par les mêmes questionnements qu’elle. Alors on la regarde vivre, fasciné : boire un café, fumer, aller au cinéma et pleurer devant La Passion de Jeanne d’Arc, puis errer dans le vacarme des rues, fumer encore, chercher en vain un sens à son existence pour finalement se prostituer, dire je t’aime, écouter un ami lire Edgar Poe en maquillant ses lèvres de rouge à lèvre, jouer au billard, allumer un juke-box et danser seule, ou encore rire aux éclats devant les grimaces d’un type pas important. Rallumer une cigarette. Écrire une lettre, lentement, très lentement. Et puis philosopher, sur un peu tout, et puis sur pas grand-chose.

Nana est comme une enfant : elle ne sait plus quoi dire, elle n’arrive plus à mettre des mots justes sur ses pensées. Elle se rend compte que pour penser il faut se taire, vivre en silence. « Plus on parle plus les mots ne veulent rien dire », remarque-t-elle. Mais on ne peut pas vivre sans parler, d’une manière ou d’une autre, et il faut l’accepter. Mais Nana se sent trahie par les mots. Et son interlocuteur de conclure : « Je crois qu’on arrive à bien parler que quand on a renoncé à la vie pendant un certain temps ». On ne peut donc bien parler qu’en regardant la vie avec détachement ; c’est-à-dire lorsqu’on vit dans un certain silence, et que l’on pense à ce que l’on est, à ce que l’on fait et pourquoi on le fait. Lorsque, comme le dit l’homme avec qui elle débat, on quitte l’enfermement de la vie quotidienne pour s’élever. Et dès lors, en plus de savoir parler, on sait un peu mieux vivre. Et la mort ne fait plus peur.

Nana ne sait plus mettre des mots sur ses sentiments, qui transcendent les limites du langage. La preuve, la longue lecture de Poe est suivie d’une conversation inaudible, sous-titrée, dans laquelle elle s’abandonne à un je t’aime. Pourquoi n’entendons-nous pas cette phrase en particulier ? Raconter des histoires est encore possible, oui, mais la vérité des sentiments ne peut être parfaitement transposée en mots, c’est évident, et le sous-titrage est une manière de signifier cette indicibilité.

Vivre sa Vie. Le titre est déjà une immense tautologie. Comment pourrait-on ne pas vivre sa vie ? Oui, mais il y a vivre et vivre, si je puis dire. Évidemment, ce titre ne sonne plus pareil une fois le visionnage terminé, après avoir partagé avec Nana ses réflexions philosophiques et linguistiques, et une fois que l’on connaît son destin. Car en fin de compte, ce titre ne voudrait-il pas simplement dire qu’à vivre dans cette société du bruit, de la parole ininterrompue, et donc de la non-réflexion (dans les deux sens du terme : sur soi et en soi), on en oublie un peu de vivre ? « Le Vent se lève, il faut tenter de vivre », disait l’autre. Laissons-là le sens premier des choses, superficiel, conventionnel, social, d’apparat ; embrassons pour une fois le sens caché de la vie, sa vérité si elle existe, sinon ce qu’elle nous murmure à l’intérieur dans des mots qui n’en sont pas vraiment, et qui, Dieu merci, ne pourront jamais en être. Mais tout ceci sonne un peu trop romantique, non ? Un peu branlette intellectuelle symptomatique de la Nouvelle Vague ? Si ça vous fait plaisir. Pourtant, je l’observe tous les jours sans aller bien loin : le silence fait peur, la mort fait peur, la vie fait peur. Pourquoi ? Parce que le silence oblige à s’écouter soi-même, et, bien souvent, à prendre conscience de choses qu’il serait moins dérangeant d’ignorer. Or, c’est bien connu, mais non moins terriblement vrai : s’écouter – en d’autres termes, et n’ayons pas peur du mot : philosopher –, c’est apprendre à mourir.

Voilà pourquoi ce film m'a mis une claque : parce qu'il rappelle au spectateur de ne pas oublier de lever les yeux, parfois, et de ne pas vivre sa vie tête baissée, sans y réfléchir. Ce film n'est pas le plus profond qui soit, ses thèmes ne sont pas les plus originaux surtout pendant la Nouvelle Vague, il n'a à vrai dire presque aucun scénario sinon qu'il montre la vie d'une femme dont on ne sait pas grand chose, mais ses images me laisseront des cicatrices évidentes, dans le bon sens du terme, qui seront là pour me rappeler, de temps en temps, que je ferais bien de me taire, de relever la tête, et d'écouter.

Et puis d'apprécier la vie, bordel.

C'est aussi ça le cinéma, des émotions sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots justes, des émotions inexplicables qui de toute façon n'ont pas à être justifiées. Silence, on tourne ! ... ou plutôt, comme Nana : silence, on vit !