L'Oiseau Blanc d'Araki est majestueux

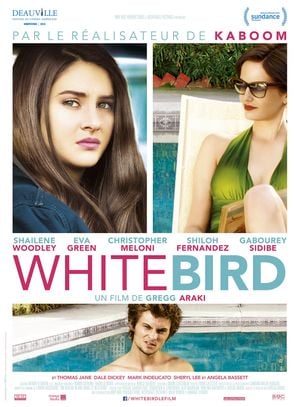

Quatre ans après son dernier chef d’œuvre, un trip hystérique parano mémorable du nom de Kaboom, Gregg Araki présente cette année son onzième film : White Bird in a Blizzard, sobrement renommé White Bird chez nous, adaptation d’un roman de l’écrivaine américaine Laura Kasischke. Après un passage remarqué durant le dernier festival de Sundance, suivi d’une absence totale d’informations quant à une possible date de sortie, c’est finalement le 15 Octobre prochain que l’on pourra apprécier dans les salles françaises le nouveau bijou de l’un des meilleurs réalisateurs américains actuels. Car on ne va pas faire durer le suspense bien longtemps, White Bird est tout bonnement, et de très loin, l’un des meilleurs films de cette année.

Dès les premières scènes du film, Araki témoigne d’une maturité et d’un ton solennel qui n’est pas sans rappeler une autre de ses œuvres : Mysterious Skin. Les deux longs-métrages sont entourés d’un mystère assez semblable, tissé à partir de non-dits qui cachent une vérité effrayante. Si les films se détachent rapidement l’un de l’autre, la comparaison n’est pas dénuée de pertinence lorsqu’on sait à quel point Araki aime faire en sorte que ses films se répondent, un peu à la manière de The Doom Generation et Kaboom (ou même l’ensemble de sa « trilogie de l’apocalypse adolescente », démarrée avec Totally Fucked Up, et conclue avec Nowhere). White Bird, lui, est construit de façon désordonnée, avec une intrigue qui part d’abord dans tous les sens, mais qui, au passage, prend le temps de développer un charme certain à partir de l’ambiance 80’s et banlieusarde dans laquelle elle prend place (ce qui inclut bien évidemment, une sublime bande-originale adaptée à l’époque) . Mais là où le film fait preuve d’une intelligence indéniable, c’est quand il révèle, et reconstruit, dans son ultime scène, avec une évidence presque insolente, toute la cohérence de son propos. C’est alors que l’ensemble du film prend une toute autre tournure et dévoile en réalité une proportion malsaine jusqu’alors insoupçonnée, dissimulée sous les traits gênants d’un bonheur superficiel, représenté dans des flashbacks, marqués par une esthétique si éblouissante, si propre, qu’elle devient dérangeante. C’est là le génie d’Araki, qui par la grâce de sa mise en scène épurée, distille à partir du malsain une poésie envoûtante, à l’image de son sublime titre original, beaucoup moins anodin qu’il n’y paraît et pourvu d’un double sens judicieux, ou des séquences de rêves qui viennent troubler le personnage principal.

Pour peupler son intrigue, Araki reste fidèle à ses habitudes en exposant une galerie de personnages extravagants, au langage fleuri, et légèrement marginaux, pour lesquels on ne peut s’empêcher d’éprouver de la sympathie. Au casting, on retrouve la désormais populaire Shailene Woodley, qui a fait un beau parcours depuis ses débuts sur grand écran sous la direction d’Alexander Payne, dans ce qui est, à l’heure actuelle, son meilleur rôle. Se retrouvant à nouveau dans la peau d’une adolescente de dix-sept ans, la jeune actrice n’hésite pas à se donner, littéralement, corps et âme pour son rôle, et c’est une volonté d’investissement à laquelle Araki rend honneur, magnifiant chacune de ses scènes (celle de la boîte de nuit par exemple, où elle se trémousse langoureusement sur du Depeche Mode), pas toujours faciles à aborder. Mais elle n’est pas seule à mériter un éloge, puisque la sublime Eva Green trouve également un rôle à la portée de son talent et pour lequel elle dévoile une palette d’émotions généreuse, variée, et assez impressionnante. Une interprétation, voir une transformation, glaçante, qui se trouve récompensée à la toute fin du film, dans une scène d’ores et déjà culte, sans doute l’un des plus beaux moments de cinéma de cette année, où l’on peut contempler la réalisation de l’idée d’un metteur en scène sur la simple expression du visage de l’actrice qu’il dirige.

White Bird est de ce genre de films qui nous rappellent pourquoi on aime le cinéma. Un cinéma humain, qui s’exprime sans frontières et sans censure, où les acteurs ont la possibilité de faire éclater tout leur talent. Et puis, dans le paysage cinématographique actuel, il n’y a que Araki qui transforme et travaille les standards de beauté et les idées reçues de la "perfection", en faisant ici exploser la représentation de la famille idéale américaine, pour en tirer quelque chose de malsain et de fascinant. Il n’y a que lui qui dévoile toute la cohérence d’un propos, d’une écriture et d’une narration à l’apparence désordonnée, dans un élan de générosité cinématographique pure. Et il n’y a que lui qui insuffle du génie, et de la poésie, à une image aussi simple que celle d’un oiseau blanc qui se perd dans le blizzard du quotidien.