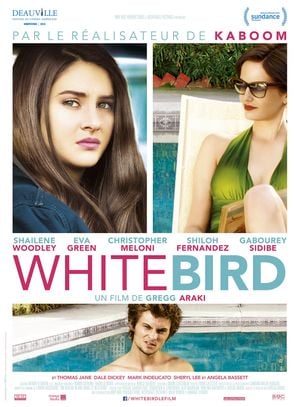

Greg Araki est un réalisateur malicieux. Sous l’apparente disparité, voire l’inégalité de son œuvre, il n’a de cesse de traiter ce moment clé et si particulier de la vie, le passage traumatique du monde adolescent à celui des adultes. Loin de tout dogmatisme, ou d’analyse, il pose sa caméra au niveau de l’adolescent en mutation replacé dans un contexte social et sociétal d’une époque. C’est le cas avec « White bird » nimbé visuellement et musicalement des années 80. Kat, jeune fille épanouie sereine et déjà blasée, voit sa mère disparaître du jour au lendemain. Cette absence creusera petit à petit une faille qui viendra ébranler sa belle suffisance face à l’existence. A l’image du périple dans les limbes de la pensée morbide de « « Nowhere », du traumatisme des deux héros de « Mysterious skin » ou des délires psychédéliques de « Kaboom », « White bird » commence de manière anodine. Une multiplicité de petits détails malsains s’immisce au fur et à mesure jusqu’à un dénouement dramatique attendu. Chez Araki, ce n’est pas le sujet qui fait le film, mais bien les failles humaines qu’il peut en retirer et mettre en scène. Il se veut une espèce de marionnettiste, qui triture les âmes et les sentiments jusqu’à la prise de conscience. Formellement très proche de « Mysterious skin », « White bird » se distingue par son détachement, au point tel que l’émotion qui s’en dégage est nettement moins forte, même si la crédibilité de l’ensemble est parfaitement cohérente. Les acteurs, à commencer par Shailene Woodley et Eva Green, sont surprenants d’authenticité. Leur jeu mimétique des eighties est surprenant. Tout aussi incroyable, la direction artistique voulue par Araki, avec son ambiance visuelle, son cadre, est sa lumière est extrêmement fidèles à cette période. Il signe là un film sobre d’une très grande qualité, prompt à ébranler toutes les réticences d’un démarrage un peu mollasson.