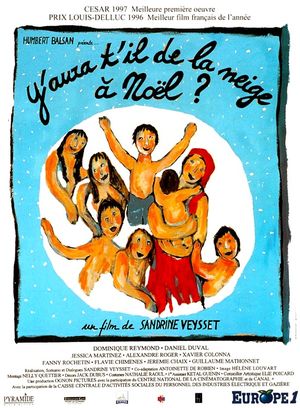

Aux murmures allègres, à la chanson enfantine du générique succèdent des plans brouillés. Rires, poussière, désordre entre les bottes d’une grange à foin : des gosses s’amusent. Turbulence ludique et confuse qui cède bientôt à un autre mouvement. Un camion pénètre avec la brutalité d’une charge (bruit de moteur forcé) dans la cour d’une exploitation agricole et s’arrête près d’une fontaine. Une autoritaire voix masculine interpelle la pléthorique marmaille : "Alors, rien à signaler ?" Les enfants lèvent la tête. Ils sont sept, comme dans Le Petit Poucet. Sept rejetons à la fois encombrants et indispensables, sept souriceaux des champs qui se demandent, en regardant leurs mains calleuses, si le bonheur est vraiment dans le pré. Sarcler le persil, planter les choux, "faire" les oignons, les tomates, les salades. Pour eux, c’est classe verte obligatoire toute l’année, logés (sans salle de bain), nourris (aux nouilles au fromage), blanchis (dans le lavoir extérieur). C’est pas le bagne, "c’est comme ça", dit la mère, c’est la vie. La vie telle que l’a vécue Sandrine Veysset, qui signe un premier long-métrage météorique car sans descendance, âpre et triste, intense et intime, forcément autobiographique mais tout sauf égocentrique. Impossible de dire "je" quand on a grandi au sein d’une cellule familiale soudée contre vents et marée, dont l’osmose est totale et l’esprit de protection réciproque inébranlable. Elle parle au nom de ses frères et sœurs avant tout. Pour ne pas les trahir, elle choisit le réalisme pur et brut. Les images sont pâles, comme si les couleurs avaient passé, comme si elles émanaient d’une vieille bobine en super-8 retrouvée dans un grenier. La campagne y montre sa vraie nature, fougueuse et brutale. Car la regarder en face, c’est la meilleure façon de pactiser avec elle. Les enfants le savent depuis toujours, qui l’intègrent dans leurs jeux pour oublier sa dureté. Ils se plaignent de s’échiner comme des esclaves dans les plantations mais à la première minute de libre, ils s’organisent des séances de gymnastique en plein air. Et le soir, tous s’affalent devant la télévision pour regarder Les Arpents verts, une ânerie américaine où Eva Gabor, indécrottable citadine pomponnée comme une poupée Barbie, découvre les joies de la vie rurale.

https://www.zupimages.net/up/22/45/c48c.jpg

Dans ce milieu agraire étranger au monde de la ville, le regard va à la terre. Les sens perçoivent les variations de la lumière, la présence de l’eau et, au cœur de la paille conditionnée, devinent quelque chose d’obscur, de lourd et d’excitant comme doit l’être le refuge dans le ventre maternel. La réalisatrice opère à la hussarde, par déroutes concentriques. La première, dont beaucoup d’autres découlent, est de soumettre le cadre de son histoire à des distorsions discrètes le rendant insolite. Le ferme drômoise exprime un espace très ancien qui clique comme un ouvroir à imagination, le début d’une fable (il était une fois une mère-poule et ses petits poussins). Elle accueille une chronique rude du quotidien où s’aiguise la réceptivité à des réalités méconnues ou considérées avec réprobation. Celles d’un passé français vague mais antérieur aux années soixante-dix, qui virent la contraception se généraliser. La mère est une ouvrière énergique, musclée par le travail (47 heures par semaine). Elle tient sa place au sein d’une économie maraîchère dont le rythme des productions, des opérations de conditionnement (va-et-vient obsédant des cagettes, des chargements, des transports urgents) asservit la main-d’œuvre. Dès cinq ans, ici, on trime. Le père et patron règne sur deux familles, celle officielle de Cavaillon et celle cachée, illégitime, système astral dont la mère est le noyau et chaque membre de sa progéniture un satellite gravitant sur son orbite particulière. La bâtardise est consensuelle même si, comme le concubinage, elle humilie. Les enfants ne sont pas rémunérés. Jusqu’à l’adolescence, ils ne se rebellent pas : insulté pour avoir livré un champ à l’inondation, Bruno enrage, veut s’en aller, mais cède aux paroles consolatrices de la mère. En secret, Jeanne reçoit un billet du père, mais elle se soumet à son désir pour un autre motif : ces choses-là ne se discutent pas. Pour les très jeunes, pour Blandine qui s’accroche à sa mère, pour Paul qui exige à la table de Cavaillon d’être reconnu publiquement comme le fils de son père, les adultes procréateurs n’ont pas de prénom. Ils sont juste la mère et le père.

Sans doute conçue initialement comme un petit paradis familial, la ferme représente une aliénation autarcique à la tâche en même temps que le terreau fécond d’une enfance prospère. C’est le père qui a voulu cette situation, qui la fédère. Mesquin, il compte ses arpents, empile les caisses et éteint la lumière pour économiser sur la note d’électricité. Notable local, tyranneau domestique, don Juan de canton qui fait la roue devant quelques donzelles de vingt ans engagées pour la saison, il cristallise la dégénérescence rurale (tout est territoire), macère une jalousie pleine de ressentiment (tout affect extérieur est un danger). Absent des jours entiers, il compense en laissant de fortes traces de son passage. Faire des enfants est presque pour lui une stratégie d’appropriation : ils pourront travailler et ils seront trop nombreux pour partir. Sa nature paranoïaque, sorte de manque à être dévorant, se retournera contre lui. Il développera une aigreur grandissante face aux siens qui parviennent, en dépit de lui, à vivre quelque chose de chaleureux et de profond auquel il n’a pas accès. Plus il les opprime, plus ils se fabriquent une parade, une richesse, qui lui échappe d’autant plus qu’il veut la saisir ou accessoirement la détruire. Incarnant la loi et le devoir, il utilise le labeur (cueillir les salades, laver les radis…) comme le plus sûr des moyens de contrôle. Premier sujet de frustration puisque les enfants ont bien sûr cette capacité innée à détourner à leurs fins imaginaires les éléments même de leur exploitation (ils font naviguer des courgettes sur le réseau d’irrigation des terres cultivées). Lorsque, refusant de monter dans la cabine, ils préfèrent se tapir dans le ventre du camion, ils concrétisent le rêve à la Jules Verne de l’astronaute, du voyage dans les soutes. Et plus tard, surpris dans un champ de vignes par une voisine de la "vraie" famille, ils ont cette dignité innocente de se dire les fils du propriétaire, et non les cousins comme on le leur a intimé pour éviter les persiflages.

https://www.zupimages.net/up/22/45/cko7.jpg

Mais le secret de leur résistance joyeuse, leur source d’énergie vitale, c’est la mère, gardienne du processus de la mémoire commune qui se dépose et fertilise, fée toujours disponible, bloc d’amour sans condition autour de laquelle la tribu se resserre, se fabrique des souvenirs heureux en puisant dans la profusion des activités champêtres et l’abondance de la vie collective. "Ma caille, mon aigle, mon lion, ma puce" : ses mots agissent comme un élixir. Et par la magie de cette héroïne-courage, le film échappe aux écueils d’un naturalisme trop intransigeant pour aborder les rivages de la féérie. Lors d’un superbe ralenti, les enfants radieux courent en file indienne sous la pluie, protégés par une bâche. Cadeau maternel, ce parapluie occasionnel ressemble à un tapis volant retourné qui transforme le trajet scolaire en voyage enchanté. La netteté du dessin n’exclut toutefois pas les zones d’ombre, les pistes suggérées, l’ambigüité des relations affectives. Le lien sexuel qui unit le couple parental est à cet égard capital. Lorsque le volet est tiré sur la chambre où, en amants, ils se rejoignent pour la sieste, se joue le mystère essentiel et paradoxal selon lequel maître et serviteur sont complices et également pris au piège l’un de l’autre. Les références s’estompent au moment où elles se manifestent avec précision — jusqu’à ce plan cruel qui voit la mère, dans un automnal crépuscule, pleurer assise au milieu des navets violacés et épars. Que s’est-il passé ? Presque rien si l’on veut : le père a fait des avances à sa fille aînée, il gèle dans la maison devenue glauque et humide, et ce rien dit tout d’une dépossession, d’une angoisse, d’une primordiale terreur. La mère a beau regrouper ses petits, rassembler ses cailloux, c’est le monde tout entier qui est devenu à l’image de ce paysage : dévasté. Amorcé comme une pastorale éclatante, le film s’enfonce lentement dans les ténèbres d’où surgissent quelques fantômes du fait divers (tentative d’inceste, projet caressé de suicide et d’infanticide).

Avec la fraîcheur des débutants qui s’investissent comme si c’était la dernière fois, la cinéaste pratique un art de l’échappée loin des modes et du discours sociologique, dont les enjeux se situent en deçà de toute approche morale ou conventionnelle. Elle filme le temps qui passe, les gestes ordinaires et reproduits chaque jour au fil des saisons. À l’été succède l’automne, après la pluie vient la neige : truisme météorologique instaurant un climat qui porte parfois, à travers la magnificence bucolique de la nature, la trace de La Nuit du Chasseur. Veysset rend palpable un fourmillement fantastique de détails tangibles, la chaleur de l’étal, la froideur du givre, la boue poisseuse, le ronflement du vent. Il y a chez elle du Pialat, du Renoir, mais aussi le Olmi de L’Arbre aux Sabots. Pas de musique, pas d’apprêt, pas de pathos, une mise en scène réduite à l’essentiel. La lassitude, la fatigue écrasante, le dépit, la résignation, la persistance du malheur et l’opiniâtreté à la combattre glissent comme des volutes devant un objectif attentif à fixer sur pellicule ces souffles qui maintiennent les êtres en vie. La caméra participante (selon l’expression renvoyant à la méthode de Flaherty) confère à l’œuvre une force d’évocation, une qualité d’émotion qui étreignent jusqu’aux larmes. Telle une ombre inquiétante, Daniel Duval compose un croquemitaine à double visage, tantôt brute odieuse, tantôt ours attendrissant. Blanche et frêle, rayonnant de présence concrète, Dominique Reymond est fruste, grave, émerveillée. Son rêve de la grosse femme qui la distance et du gage à remplir (avoir sept enfants) est une transposition lyrique de son existence. L’ultime plan cristallise sa faculté à rebondir dans la beauté lorsque, après la spirale de la mort, le dernier-né dans les bras, elle sourit aux flocons tombant sur les terres de Giono. Toujours physique et à fleur de matière, le film possède la grâce des symboles, la richesse du tacite, de l’implicite, de l’opacité tentatrice. Chercher à extirper le secret de sa douceur, de sa tendresse, de sa poésie, ce serait faire comme si la neige ne tombait pas à Noël. On ne badine pas avec les contes.

https://www.zupimages.net/up/22/45/gwq1.jpg