1

73 critiques

OUI OUI chez les débiles mentaux

Mon dieu !!!!!!! On a peine à le croire…….. J’ai tenu 50 pages … en m’accrochant Le pire est que certains ados lisent cette daube….

le 27 mars 2023

Je ne pouvais pas prétendre explorer le phénomène éditorial de la New Romance sans passer par une de ses plus emblématiques déclinaisons, la dark romance, et son fer-de-lance éditorial en France, Captive. Je n’avais aucune envie de le lire a priori parce que le dark ne m’attire pas en littérature (ni dans la vie, d’ailleurs ; mais on s’en fout) : je ne lis pas de polar ou de thriller, ne regarde pas de film d’horreur… J’ai donc, pour mener à bien cette expérience littéraire, pris sur moi et fait abstraction des abominations qu’on nous fait lire dès les premières pages : trafic d’êtres humains, prostitution, proxénétisme, viols… Ambiance. À la longue liste des maux contemporains dont on peut accabler les réseaux sociaux, j’ajouterais en guise de touche personnelle le succès de Captive. Vous vous doutez bien que j’aurais adoré jouer le contre-pied et défendre ce livre, lui trouver des qualités littéraires snobées par des gens qui le critiquent sans l’avoir lu, m’élever héroïquement contre le discours moral et moralisateur d’inspiration patriarcale qu’on peut entendre sur la New Romance et qui m’horripile : non, ce n’est pas parce que cette littérature s’adresse à des jeunes filles et parle d’amour qu’elle est ontologiquement mauvaise, et qu’il faudrait absolument surveiller ce qu’on met dans les imaginaires et représentations de nos jeunes têtes blondes. C’est un discours hypocrite et misogyne.

Mais non, je ne vais pas pouvoir faire ça parce que non seulement Captive est un très mauvais livre, mais c’est aussi une très mauvaise romance. On ne comprend pas du tout ce qu’Ella, la « captive » du titre (une esclave, en gros), trouve à Asher, son « possesseur » (son maître), chef d’un gang international de trafic d’armes, très très méchant et violent. Elle l’appelle d’ailleurs « le psychopathe » tout le long du livre, ce qui est assez irritant en soi, et encore plus parce qu’elle en tombe amoureuse.

Même s’il m’énervait au plus haut point, j’étais quand même un tout petit peu attachée à ce psychopathe sans cervelle qui me servait de possesseur, Asher Scott. / Et je ne le réalisais que maintenant, qu’alors (sic) qu’il avait frôlé la mort. Car on ne ressentait l’amour que lorsqu’on était sur le point de le perdre. (p. 289)

On ne comprend pas les ressorts psychologiques de leur relation toxique et violente à souhait – il lui brûle la main sur une plaque de cuisson comme ça, gratuitement, dès le chapitre 3, parce qu’il est très méchant – car les personnages ne sont pas écrits ou développés, même les principaux. On a leur nom, un trait de caractère vaguement distinctif et la couleur de leurs cheveux – très importante. Le moteur romanesque du bouquin, et de l’attraction de la captive pour son maître, est l’épaisse aura de mystère qui entoure cet Asher : mais que lui est-il arrivé pour qu’il soit si méchant et torturé alors qu’il est si beau ? Blond, musclé, tatoué, mal coiffé, à la voix « rauque »… Beau, quoi.

On trempouille dans le cliché du I can fix him, c’est un bad boy psychopathe mais avec mes bons sentiments de femme et mon cœur pur, je vais le sauver et révéler le vrai Asher. Autant vous dire que ça ne m’a pas du tout intéressé ; j’ai tenu 150 pages puis, par conscience professionnelle, en ai lu une trentaine au milieu, et les deux derniers chapitres. Sur le fond, rien de neuf sous le soleil : cette dialectique du maître et de l’esclave (oui, j’ose la référence à Hegel) a été usée jusqu’à la corde par le théâtre classique (Molière, Marivaux qui s’inspirait de la comedia dell’arte) et par la fiction contemporaine avec le fameux « syndrome de Stockholm ». Mais ce trope peut plaire. Soit.

Le problème principal du livre réside à mon avis dans l’écriture. À côté, Ali Hazelwood c’est Marcel Proust… Il y a un vrai problème de niveau de langage. J’ai commencé par m’interroger sur le rôle fautif de la traduction, avant de me rendre compte que Sarah Rivens écrit en français. Dès les premières pages, il y a énormément de « bordel » et de « putain », j’imaginais que le traducteur reproduisait le « fuck » typique de l’oralité américaine, quand soudain : « J’étais sûre qu’il laisserait les marques de ses doigts sur mon épiderme » (p. 16). Vu le niveau général de langage de cet incipit, « peau » aurait suffi. Dès la page suivante : « La porte qui séparait mon avenir incertain de mon cauchemardesque présent » (p. 17). Là je soupire bruyamment et lève les yeux au ciel : quitte à la jouer lyrique (même si ça dénote complètement avec le reste du texte), autant écrire « présent cauchemardesque » pour respecter la répétition de la structure nom – adjectif induite par la dialectique avenir / présent. A – B / A – B.

Au-delà de ces quelques bizarreries, on tourne les pages facilement puisque c’est écrit comme un scénario. On n’est plus dans l’écriture, ou même dans le récit, mais la narration pure. Rivens donne des informations. Elle fait ceci, il fait cela, elle pense ceci… Et là encore la narration est très faible car le discours indirect libre du point de vue de Ella côtoie des passages en italique qui reproduisent ses pensées. Sauf que… C’est la même chose. Non ?

L’attente me torturait. Les minutes s’écoulaient comme des heures, et toujours rien. / Qu’est-ce qu’il attend pour venir ? Va-t-il me laisser mourir de faim ? Est-ce qu’on peut mourir parce qu’on n’a pas pissé ? Cette pensée me retournait l’estomac. (p. 23)

Pour finir sur la forme, disons aussi que l’objet éditorial est une laideur rarement atteinte (regardez un peu la couverture…), sans même parler des coquilles dans le texte. J’ai essayé d’écouter la « playlist d’atmosphère » proposée au début du livre mais c’est la double-peine : le son mauvaise-pop-culture-des-années-2010 rappelle de très mauvais blockbusters de l’époque comme Suicide Squad, dont on retrouve d’ailleurs la reprise de You Don’t Own Me (admirez ma culture).

Deux remarques pour conclure : comme chez Hazelwood, l’héroïne déplore que le garçon n’ait pas de rideaux chez lui. J’en appelle aux véritables spécialistes de New Romance qui me liront : d’où vient cette obsession des autrices de NR pour les rideaux ? Et page 108, j’ai relevé cette très intéressante hiérarchie littéraire proposée par la narratrice (et l’autrice ?) qui observe la bibliothèque du gars :

Je m’approchai des œuvres : Stephen King, Lovecraft, Edgar Poe et plein d’autres grands auteurs du genre horreur et fantastique. / - Et moi qui me demandais d’où tu tirais ton côté sadique… murmurai-je en passant mon doigt sur les différents livres. Harry Potter ? Tu n’as pas si mauvais goût, finalement. (p. 108)

Du passé faisons table rase, les Anciens contre les Modernes de la littérature de genre… Si c’est Captive la modernité, pour une fois, je préfère être conservateur. On dit que la littérature et les bons sentiments ne font pas bon ménage : on a l’exemple que la réciproque n’est pas nécessairement vraie.

Cet utilisateur l'a également ajouté à sa liste Voyage en terrain littéraire inconnu : la New Romance

Créée

le 4 août 2024

Critique lue 284 fois

1

73 critiques

Mon dieu !!!!!!! On a peine à le croire…….. J’ai tenu 50 pages … en m’accrochant Le pire est que certains ados lisent cette daube….

le 27 mars 2023

1

7 critiques

Je remercie mes collègues pour m'avoir fait lire ce livre, qui devient dorénavant mon maître-étalon du 1/10 et confirme ma théorie qu'au-delà du navet, il y a le nanar, et qu'au-delà du nanar, il y a...

le 21 nov. 2025

1

168 critiques

Je ne pouvais pas prétendre explorer le phénomène éditorial de la New Romance sans passer par une de ses plus emblématiques déclinaisons, la dark romance, et son fer-de-lance éditorial en France,...

le 4 août 2024

7

168 critiques

Dissipons le malentendu tout de suite : ce n'est pas un très bon roman. Le dispositif narratif en conversation épistolaire tourne vite à vide, quoique fort divertissant les cent premières pages. Ce...

le 22 août 2022

7

168 critiques

Ouvrir un roman de Nicolas Mathieu, c'est un peu comme ouvrir un Houellebecq : on sait ce qu'on va lire, avec quelques variations à chaque fois, et on n'est jamais déçu. La méthode Mathieu, c'est...

le 10 mai 2022

5

168 critiques

Je sais bien qu'il ne faut jamais regarder les bandeaux, que c'est une ruse d'éditeur. Je me sens trompé par Olivia de Lamberterie, que j'adore. Une "émotion exceptionnelle", tu parles... Au moins,...

le 8 nov. 2023

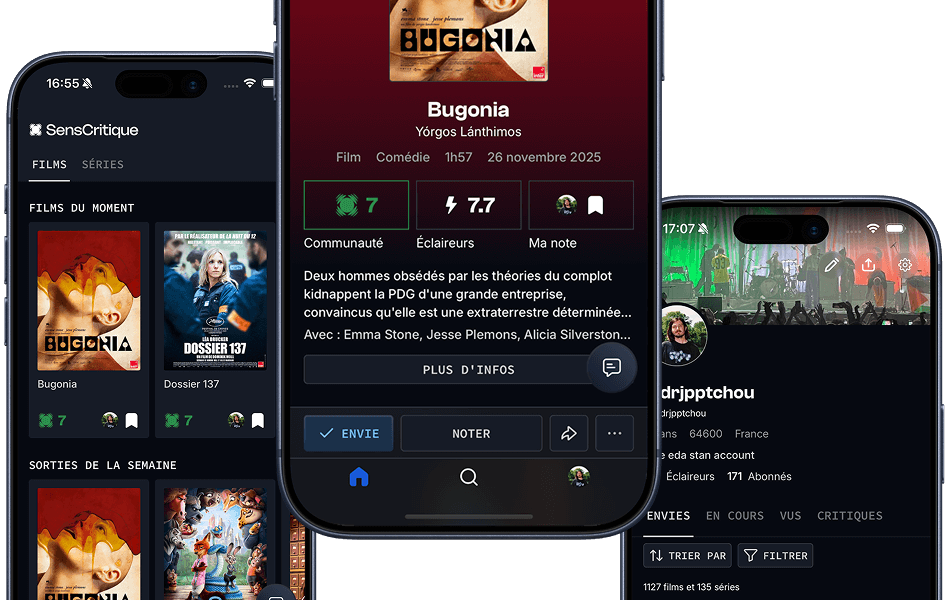

NOUVELLE APP MOBILE.

NOUVELLE EXPÉRIENCE.

Téléchargez l’app SensCritique, explorez, vibrez et partagez vos avis sur vos œuvres préférées.

À proposNotre application mobile Notre extensionAideNous contacterEmploiL'éditoCGUAmazonSOTA

© 2025 SensCritique