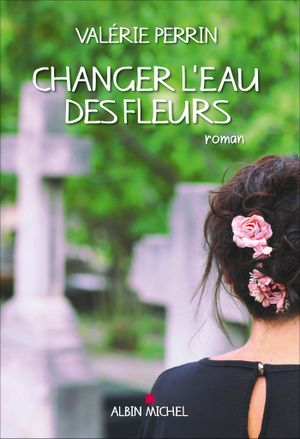

Je découvre Valérie Perrin avec « Changer l’eau des fleurs » mais dès la première page et la présentation de l’auteure, je pense que j’aurais préféré lire « Les oubliés du dimanche » avant lui. (Treize prix littéraires pour un premier roman, ça interpelle.) Pas grave, je le dévore sur deux jours et commande l’autre.

Du rire. Des larmes. Assez de larmes pour flouter mots et pages ; remplir un vase. Beaucoup d’échos. Enormément d’échos. Et donc beaucoup de pour. Un peu de contre. Très léger. Juste assez pour avoir l’envie de rencontrer l’auteure (encore plus depuis que j’ai vu une photo) et lui demander : « Valérie, ne pensez-vous pas qu’avec une centaine de pages en moins, votre roman aurait été monstrueusement plus percutant ? » (Je suis gentil avec « une centaine ».) Et pourtant, Dieu sait que sur la liste des orgasmes, juste après le sexe et la drogue arrive un bon gros pavé. Mais avec un peu de descriptif ou d’italique en moins (je pense à Irène et Gabriel), voire même des chapitres entiers, j’aurais explosé la note. Idem pour le découpage, si le roman se termine sur le chapitre 92, c’est d’une classe folle. Néanmoins l’histoire de Violette, gardienne de cimetière méga résiliente, m’a remué et m’a fait régresser en enfance fissa. Je me suis revu jouant des heures entières autour de la tombe de mon grand-père en attendant qu’il revienne. Et « tout ça », bien plus vite que n’importe quelle séance d’hypnose l’aurait fait. Pour ce « tout ça » qui n’a pas de prix, juste merci.