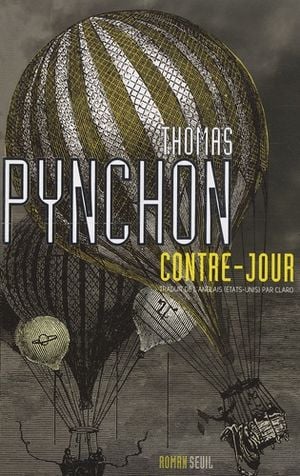

Contre-jour par vivianbloom

Parler d'un livre de Thomas Pynchon est un véritable crève-coeur. Ils sont tellement merveilleux, il y a tellement à en dire qu'on a toujours l'impression d'oublier quelque chose et d'autres part, si on ne fait pas attention, on court toujours le risque de ne pas pouvoir s'arrêter, de continuer pendant des pages et des pages jusqu'à ce que la critique atteigne une longueur inacceptable.

Bien commençons par ici : En Moldavie, les femmes peignent pour Pâques de petits œufs qu'elles offriront aux membres de leurs familles. Les œufs sont couverts de motifs de toutes les couleurs et ressemblent à de petits labyrinthes sphériques. Ces motifs sont tellement entrelacés, et sont agencés avec un tel sens du détail qu'il est impossible de les démêler les uns des autres. On sent bien qu'il y a des répétitions, des axes de symétries, mais il est difficile de déterminer où elles prennent place. Parce que de telles figures provoquent la perplexité, à cause de leurs ambiguïtés, de la virtuosité qu'elles ont demandés pour être produites, on les appelle des « pièges à pensées ». Elles sont conçues pour captiver l'attention, produire le vertige, nous sensibiliser au fait que parfois les choses ne sont pas exactement ce qu'elles semblent être.

Si je parle de ces figures et de ces motifs c'est bien parce que Contre-Jour est un roman construit autour de motifs mais aussi parce qu'à sa manière, c'est également un « piège à pensées ». Peuplé de centaines de personnages, empruntant à tout l'imaginaire de la période qu'il décrit ( 1893-1918 ), ce roman est tellement saturé de symétries, de thèmes empruntés à toutes les littératures, de métaphores en cascade, qu'il produit une sensation de vertige et de fascination dont il est difficile de s'extirper. Sachant que chaque thème abordé a individuellement le pouvoir de modifier entièrement la vision que vous avez du roman, voire - soyons-fous - votre vision du monde, il y a fort à parier qu'arrivé à la fin, votre tête soit sur le point d'exploser.

Je ne peux m'empêcher d'évoquer le thème de l'affrontement entre deux écoles mathématiques qui proposent deux manières de représenter l'espace, l'une en utilisant des coordonnées réelles (vectorisme), l'autre en mélangeant une coordonnée réelle et trois autres imaginaires i, j, k (quaternionisme). D'une part parce qu'il s'agit d'une des métaphores mathématiques les plus abouties de Pynchon, et ce n'est pas précisément un novice à ce sujet, et d'autre part parce que dans un livre tellement obsédé par la représentation, le statut de l'imaginaire par rapport à celui de la réalité, on imagine très bien à quelles extrémités perverses et à quelles discussions délirantes ce genre d'approche peut mener.

Pourtant plus sage que l'Arc-en-ciel de la Gravité, Contre-jour est aussi diaboliquement plus cohérent. C'est l'œuvre d'un conteur en totale maîtrise de son esthétique, où chaque phrase est représentative de la structure et du propos d'ensemble, là où l'arc-en-ciel ne proposait que des balbutiements et de brèves illuminations, même si il était exactement fascinant pour cela. En comparaison Contre-Jour tient moins de l'accumulation délirante que de l'œuvre compacte, impénétrable. C'est un cristal à mille facettes qui, tel le spath d'Islande, réfractera la lumière selon des angles différents, toujours étranges, selon l'angle de lecture que vous aurez choisi. Et ce n'est pas ce genre de livres où il y a autant de lectures que de lecteurs, non, plutôt mille lectures par lecteur, de quoi compenser largement le nombre restreints de lecteurs de Pynchon, ridiculement bas au vu des merveilles qu'il y a à déterrer dans un livre comme celui-ci.

J'en ai assez dit, Contre-Jour est un roman extraordinaire, écrit par un auteur extraordinaire. Il autorise un nombre infini de relecture et un nombre encore plus infini d'interprétations. C'est l'œuvre ouverte, le roman postmoderne par excellence. Et ce qui ne gâche rien, et même fait tout, il est traversé à chaque page de moments de littérature incroyable presque douloureusement beau dans leurs précisions et dans la multitude d'images qu'ils peuvent évoquer :

"Au crépuscule, ils atteignirent les abords d'une grande flottille aérienne. Sous eux, la taïga se taisait peu à peu, comme si elle cédait aux heures d'obscurité et de sommeil. Quant à la lumière que distillait le jour, il en restait suffisamment pour révéler un ciel encombré de ballons transporteurs, immenses et sans équipages, suspendus à toutes les altitudes imaginables, le soleil couchant illuminant et détourant les cercles de charge et les gréements, les filets de chargement et les palettes pleines qui se balançaient dans les vents du soir, chaque nacelle portée par une enveloppe différente, certaines d'une sphéricité parfaite, d'autres en forme de pastèque, de saucisse polonaise ou de cigare de luxe, tantôt aérodynamique comme des poissons, tantôt carrées ou pointues ou cousues en polyèdres étoilés ou en dragons chinois, solides, à rayures, ou veinées, jaunes ou écarlates, turquoise ou violets, quelques nouveaux vaisseaux équipés de moteurs à faible puissance en chevaux, qui de temps en temps recrachaient de brillantes bouffées de vapeur, juste assez pour rester stationnaires. Chaque ballon était relié par des câbles métalliques à un matériel roulant distinct, quelque part au sol, se déplaçant invisiblement sur ses propres rails, guidant sa cargaison flottante vers une destination différente, sur toute la carte de l'Eurasie – tandis que les jeunes hommes observaient ce manège, les plus hautes enveloppes de la flotte étaient avalées par l'arc de l'ombre de la Terre avançant, avant de descendre parmi les autres flancs de soie laquée, elle s'égaillaient enfin sur la campagne alentour, pour la libérer de sa lumière quotidienne. Bientôt on ne vit plus qu'une constellation terrestre de feux mobiles rouges et verts.

« Sur la terre », fit remarquer Miles Blundell, « comme au ciel. » "