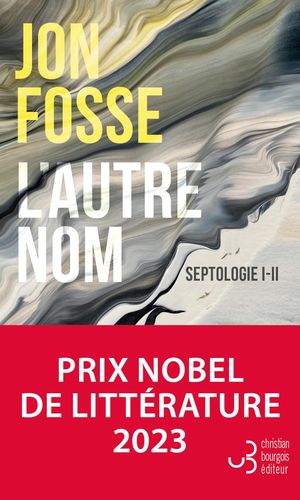

Fin décembre, dans un fjord norvégien, Asle se préoccupe de sa prochaine exposition à la galerie Beyer et surtout d’une de ses connaissances de la ville voisine, prénommé Asle comme lui et presque en tous point semblable à lui, si ce n’est que ce second Asle est en proie à l’alcoolisme et au bord de l’effondrement.

L’autre nom n’est que le début de la Septologie de Jon Fosse qui, sur sept jours, devrait raconter la lutte d’Asle pour sauver cet homonyme et alter ego arrivé trop près du gouffre. Au fil des ruminations d’Asle, toujours recommencées mais jamais complètement identiques, hantées par des avatars du Mal et de la souffrance et par le dérisoire secours de la foi, Fosse déploie une quête de la lumière dans l’obscurité, tout comme son héros dont le travail de peintre sert, à petites touches, d’appui théorique à l’édifice.

Étonnamment incarné en dépit de son apparence abstraite, L’autre nom place ces quelques personnages de chair dans un monde où se superposent une banalité qui semble parfois confiner à l’insondable, et un grands sens de la solennité et de la douleur communément partagée. Je le referme presque frustré de devoir attendre ses suites, tant l’écriture de Jon Fosse, ce lent et étrange flux de pensée, hypnotique comme le bruit des vagues, où se mêlent le présent et le passé et les vies des deux Asle comme deux faces d’une même pièce, m’a captivé. Parmi les grandes questions que pose l’Autre nom, je garde avec moi, en attendant de compléter l’œuvre, ce mystère de l’altérité : qu’est-ce qui fait que je suis moi et pas l’autre, et quelle part de notre expérience du monde peut nous faire un, comme deviennent unes les deux lignes qui se croisent sur le tableau qui occupe tant l’esprit d’Asle.