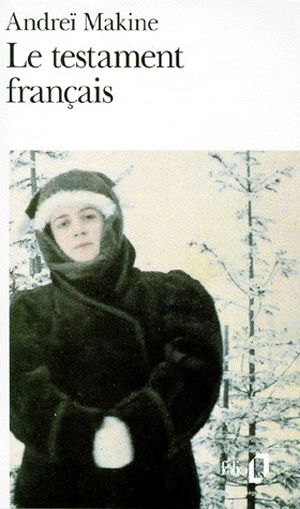

Il est de ces écritures douces et belles, où l'histoire au passé reste moins à l'esprit que la sensation de mélancolie qui traverse le livre. Je ne saurais expliquer la fragilité pure éprouvée à la lecture du Testament français, les nom et prénom d'Andreï Makine sont rattachés pour moi à cette couverture blanche, envolée de neige russe ; ça chante la poésie. Je ne me souviens plus de l'histoire, oui, ou alors vaguement. Je me souviens des étendues perdues dans la campagne en hiver, une histoire d'amour - sûrement - qui parcourrait les temps et les guerres. Je me souviens de la légère brise froide et pourtant chaleureuse de nostalgie que je sens encore quand je pense au Testament français.

J'ai pleuré, je me souviens, des larmes pareilles à celles de la falaise de Romain Gary, en train de regarder le ciel, à la fin de la Promesse de l'aube.

"Aussi bizarre que cela puisse paraître, c’est grâce à l’ivrogne local Gavrilytch que nous pûmes percer le sens de cet ailleurs insolite que portait en elle notre grand-mère. C’était un homme dont on redoutait ne serait-ce que la silhouette chancelante surgissant derrière les peupliers de la cour. Un homme qui bravait les miliciens en bloquant la circulation de la rue principale par le zigzag capricieux de sa démarche, un homme qui fulminait contre les autorités et qui, par ses jurons de tonnerre, faisait vibrer les vitres et balayait la rangée des babouchkas de leur banc. Or, ce même Gavrilytch, croisant ma grand-mère, s’arrêtait et en essayant d’aspirer son haleine chargée des vapeurs de la vodka, articulait avec un respect accentué :

– Bonjour, Charlota Norbertovna!

Oui, il était seul, dans la cour, à l’appeler par son prénom français, légèrement russifié, il est vrai. Mais qui plus est, il avait retenu, on ne savait plus ni quand ni comment, celui du père de Charlotte et il formait ce patronyme exotique – « Norbertovna » –, le comble de la politesse et de l’empressement dans sa bouche. Ses yeux troubles s’éclaircissaient, son corps de géant retrouvait un relatif équilibre, sa tête esquissait une série de hochements un peu désordonnés et il obligeait sa langue macérée dans l’alcool à exécuter ce numéro d’acrobatie sonore:

– Vous allez bien, Charlota Norbertovna?

Ma grand-mère répondait à son salut et même échangeait avec Gavrilytch quelques propos non dépourvus d’arrière-pensées éducatives. La cour avait, à ces moments, une mine très singulière : les babouchkas, chassées par l’orageuse entrée en scène de l’ivrogne, se réfugiaient sur le perron de la grande maison en bois face à notre immeuble, les enfants se cachaient derrière les arbres, aux fenêtres on voyait des visages mi-curieux, mi-effrayés. Et dans l’arène, notre grand-mère discutait avec un Gavrilytch apprivoisé. Ce n’était d’ailleurs pas un imbécile. Il avait depuis longtemps compris que son rôle dépassait l’ivrognerie et le scandale. Il se sentait en quelque sorte indispensable au bien-être psychique de la cour. Gavrilytch était devenu un personnage, un type, une curiosité – le porte-parole du destin imprévisible, fantasque, si cher aux cœurs russes. Et soudain, cette Française, au regard calme de ses yeux gris, élégante, malgré la simplicité de sa robe, mince et si différente des femmes de son âge, des babouchkas qu’il venait de chasser de leur perchoir. Un jour, voulant dire à Charlotte quelque chose d’autre qu’un simple bonjour, il toussota dans son gros poing et bougonna:

– Comme ça, Charlota Norbertovna, vous êtes toute seule ici, dans nos steppes...

C’est grâce à cette réplique maladroite que je pouvais imaginer (ce que je n’avais jamais fait jusqu’alors) ma grand-mère sans nous, en hiver, seule dans sa chambre."

Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur et l'a ajouté à ses listes et Bibliothèque