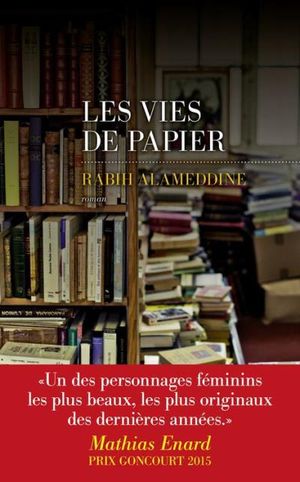

Dans Les vies de papiers de Rabih Alameddine, Aaliya, 72 ans, nous raconte sa vie actuelle et passée, dans un contexte de guerre à Beyrouth. Sa passion ? La traduction. Ainsi, le roman abonde de références aux grands auteurs du monde littéraire, mais aussi musical. Un problème pour le lecteur pas aussi calé qui passe son temps à déchiffrer des noms d’œuvres qui ne font pas sens, à moins de passer son temps à les rechercher et ne pas finir le livre... le but de l'auteur peut-être ? Heureusement, le personnage nous livre aussi une réflexion sur la vie, plus abordable, sur sa solitude, la vie des femmes à l'époque d'un Liban conservateur, les voisines omniprésentes, la vieillesse et le rapport difficile à sa mère, stricte et méprisante.

Pour Aaliya, fuir la vie à travers la littérature est préférable à celle médiocre que lui propose un pays sans droits des femmes et en pleine guerre. Ainsi, chaque année, à l'occasion du jour de l'an, elle traduit en arabe une œuvre connue de Kafka, Pessoa ou encore Nabokov. Une fuite, mais aussi un refuge, une sécurité, face à un monde constamment entre cessez-le-feu et massacres. Après la description d'une réalité triste de solitude et de violence, mais riche par l'imaginaire littéraire du personnage, le livre se termine avec brio.

Le travail de 50 ans de traduction...tombe à l'eau à cause d'une inondation. Les voisines, qu'elles surnomment "les sorcières", viennent l'aider à tout récupérer à l'aide de sèche-cheveux et autres techniques fastidieuses. Une belle métaphore de la fin de la vie... et peut-être tout simplement de la vie elle-même.