Au début, on pressent un conte mystique, peut-être même un conte d’horreur, avec des objets qui disparaissent et un frigo qui semble se faire grignoter dès que le dos se tourne. Le narrateur veut en avoir le coeur net : obsédé par les troublantes mesures qui lui confirment chaque jour qu’il ne vit probablement pas seul, il imagine un dispositif pour tirer l’affaire au clair.

L’histoire est tirée d’un fait divers. Peut-être faut-il lire Nagasaki et apprendre ensuite qu’il est basé sur une histoire réelle. Malheureusement, je n’en ai pas vraiment eu l’occasion, car j’avais connaissance de cette petite histoire qui a fait à l’époque le tour des réseaux sociaux (je vous laisse découvrir) et, sans m'être renseignée sur le propos du livre avant de l'ouvrir, j’ai deviné très rapidement la cause des dérangeants étranges que subit la cuisine de notre pauvre homme.

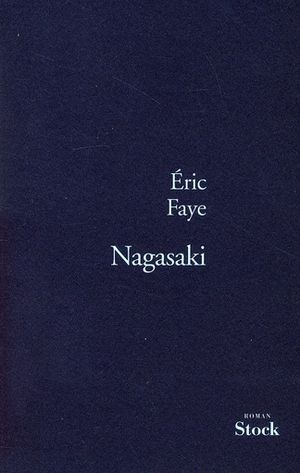

La première partie de Nagasaki, donc, conte avec fluidité et simplicité l’histoire d’une enquête un brin mystique et surtout obsessionnelle.

La seconde, une fois le pot-aux-roses découvert, prend une tournure tout à fait différente. Je ne serai pas plus précise pour ne rien dévoiler, mais la deuxième voix qui arrive dans le récit a peiné à me convaincre. La disparition de l’obsession du narrateur pour être remplacée par de bons sentiments un peu tardifs m’a semblé être une pirouette à l’usage uniquement narratif. Pourquoi ? Parce que finalement, Nagasaki reste à la surface des choses. Il ne fait qu’ébaucher une histoire qui aurait peut-être gagné à être développée. Soit sur le ton de sa première partie : la peur quasi mystique, le sentiment de dépossession, de violation de l’intimité. Soit sur le ton de la seconde, la quasi rencontre de deux êtres étouffés par la solitude, l’idée de connaitre l’autre sans jamais l’avoir vu en vrai. Mais avec un tout petit peu des deux, il m’a juste laissé un goût d’inachevé.