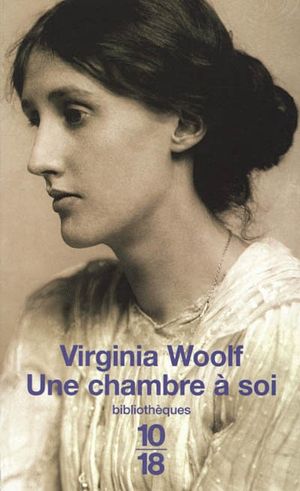

Une chambre à soi, Virginia Woolf

Une commande : les femmes et la fiction. Mais les femmes comme la fiction demeurent un problème insoluble. Cependant, une idée-force émerge, présentée comme opinion quoique susceptible d’éclairer les objets de réflexion que sont la femme et la fiction : une femme doit avoir de l’argent et un lieu à elle pour écrire de la fiction. Pour la développer, Woolf se propose d’avoir recours à la fiction narrant les deux jours qui ont précédé son idée.

A l’occasion d’un dîner frugal avec Mary Seton, la narratrice observe une vérité crue : leurs mères n’avaient pas réussi à s’enrichir, ce qui leur refusait le confort matériel et culturel, dans la mesure où la prospérité permet la fécondité de l’esprit.

Londres, British Museum.

Pourquoi un des sexes était-il si prospère et l’autre si pauvre ? Quel effet a la pauvreté sur la fiction ?

La narratrice, en quête de réponse au musée, se retrouve confrontée à une infinité décourageante quoique révélatrice d’ouvrages d’hommes sur les femmes. Surtout, la femme y apparaît écartelée par les oppositions et contradictions des hommes. Se dégage seulement de tous ces livres l’émotion teinte de colère de leur auteur. Mais comment expliquer l’association d’abord déroutante du pouvoir et de la colère ? Dans l’économie affective de l’homme, la colère vient défendre et protéger sa supériorité et le sentiment de cette supériorité. La vie est une lutte, cette lutte réclame de la confiance en soi, et cette confiance s’obtient à moindre frais dans le rabaissement systémique de la femme.

La narratrice, quant à elle, ne retourne plus de haine et d’amertume en direction de l’autre sexe, depuis qu’un héritage est venu lui garantir un revenu à vie et, avec lui, la liberté de ses attitudes, de ses flatteries, et finalement de ses pensées désormais en prise aux choses telle qu’elles sont.

A la recherche des faits par le détour historique.

Si l’idée de la femme est essentialisée (poésie, fiction précisément), la femme elle-même est sous contrôle et ne semble pas avoir d’existence historique. De la poésie à l’Histoire, la femme appert comme figure composite tel « l’esprit de la vie et de la beauté hachant du lard dans une cuisine ». Qu’il s’agisse du XVe siècle ou de l’ère élisabéthaine, aucun livre ne trahit le secret de la vie concrète des femmes d’alors. Nous pouvons seulement conjecturer que Judith, sœur fictive et non moins talentueuse de Shakespeare, devait être réduite à la domesticité, écartée de l’école et des livres jusqu’au suicide. Conjecturer encore qu’aucune femme du XVIe siècle, même dotée d’un formidable don, n’aurait pu dépasser le stress nerveux attaché à sa condition servile en direction des cimes de l’esprit. D’ailleurs, que faut-il, quel état d’esprit est nécessaire pour créer une œuvre de génie ? Considérant d’abord la courte durée de l’existence, ensuite des conditions matérielles souvent pénibles, enfin l’indifférence du monde à la création spirituelle, cette création tient tout bonnement du miracle (un miracle d’homme). Pour une femme, il est quasi impossible d’avoir un lieu à soi avant le XIXe siècle. Les conditions matérielles leur sont encore plus difficiles. L’indifférence du monde se mue en hostilité. Et comment nourrir sa confiance et la vitalité de son travail, confronté à la dépréciation unanime des capacités intellectuelles des femmes et à la résistance que celle-ci pouvait engager ? Or, l’état d’esprit nécessaire pour créer doit être affranchi de tous les obstacles cités, de tout désir de régler des comptes, de contrer une injure. L’esprit doit être incandescent et sans entraves, tel l’esprit de Shakespeare.

Les nobles qui se sont néanmoins essayées à écrire.

Les femmes titrées de la noblesse s’en tiraient-elles à meilleur compte ? Non, si l’on considère les parasites que sont la peur et la haine face à l’esprit créateur dans toute sa pureté et tel qu’il vient d’être défini.

Aphra Behn représente, quant à elle, un tournant. C’est une femme de classe moyenne qui, à la suite de certaines circonstances, réussit à vivre de sa plume. Un déplacement s’opéra ainsi au XVIIIe siècle : l’acte d’écrire, non plus signe de folie, revêtit une importance pratique et se libéralisa. A partir de là, les femmes en général se sont mises à écrire.

Au XIXe siècle à présent, nous trouvons de nombreuses œuvres de femmes : ce sont des romans.

Jane Austen, Emily Brontë, Charlotte Brontë, George Eliot.

Comment l’expliquer ? Déjà, les femmes d’alors n’ont pas de lieu à elles. Elles écrivent dans la seule pièce commune, entre deux interruptions. Ensuite, la formation des femmes est alors tournée vers l’observation des caractères et l’analyse de l’émotion. Il appert que les deux points sont liés : la formation théorise la compréhension des relations qui se jouent concrètement dans le salon de la romancière. Cela étant, ces romans peuvent être de grands romans, et Virginia Woolf se montre particulièrement admirative de Jane Austen. Voilà une femme qui devait se cacher pour écrire, qui jamais ne pouvait sortir seule et voir le monde, et qui cependant écrivit Orgueil et Préjugés sans une once de protestation, de peur, d’amertume. Tout opposé est son appréciation de Jane Eyre de Charlotte Brontë, personnage empreint de ressentiment.

Arrivé à ce point, Woolf se demande si on ne peut aller plus loin pour apprécier l’influence du sexe sur le romancier. Pour se faire, elle passe par un concept essentiel à ses yeux, « colonne vertébrale de l’écrivain » : « l’intégrité ». Elle peut se définir comme la conviction du lecteur que le romancier lui livre l’huile de la vérité. Dès lors, que dire du couple femme romancière / intégrité ? Généralement, que le premier terme fragilise le second. Que prise par son indignation, ses propres griefs, la romancière aura tendance à nous parler d’elle-même et à délaisser son histoire. Autrement dit, qu’elle échouera à dépasser sa singularité meurtrie en direction de l’universel. Dans l’opposition aux hommes comme dans une tentative de ré-conciliation, il n’empêche : « elle pensait à autre chose qu’à la chose elle-même ». A la décharge de nombreuses romancières d’alors, Woolf concède que l’intégrité nécessaire à la romancière pour garder le cap de ses pensées était mis à rudes épreuves, dans une société toute patriarcale. Autrement dit, il n’était vraiment pas donné à toutes les femmes « d’écrire comme des femmes ».

De plus, ces romancières du XIXe siècle rencontraient encore un obstacle : l’absence de tradition à laquelle se référer. Les phrases-types, leur construction, leur allure, sont des phrases d’hommes. La forme et la structure sont masculines. Peut-être seule la forme du roman était encore assez malléable pour que des femmes en fussent les orfèvres.

Situation contemporaine à présent.

Presque autant de livres sont écrits par des femmes que par des hommes, et les premières ne se limitent plus seulement au roman. Pour continuer son examen, Woolf prend le nouveau roman de Mary Carmichael, L’Aventure de la vie. Elle note rapidement que la romancière casse la phrase et la séquence (l’ordre attendu des évènements), si l’on compare à Austen. Les repères de la lectrice, agitée et déconcertée, vacillent.

Puis Woolf, embarquée dans un dialogue imaginaire avec Mary, médite sur tout ce qu’il reste à créer aux romancières.

Tout reste à faire, le monde entier a encore à se dire par la voix féminine, à commencer par la vie des femmes elles-mêmes. Les femmes sont encore des anonymes et des mystères que ne peuvent prétendre dévoiler les romans qui les réduisent à n’être que des courtisanes ou des prostituées.

Puis en reprenant sa lecture, Woolf devient péremptoire : Carmichael n’est pas un génie. Cependant, elle dispose d’un avantage sur certaines écrivaines plus talentueuses qui l’ont précédée : sa pensée et son écriture ne s’encombrent pas du « parti adverse » des hommes qu’elles semblent délaisser, oublier simplement. Et cet oubli permet la création : « Elle écrivait en femme, mais en femme qui a oublié qu’elle est une femme ». Tout est là. Carmichael n’est pas un génie, mais en la considérant jeune, encore dans ses premiers romans, et ne disposant pas d’un plein confort (temps, argent, loisir), Woolf estime qu’elle ne s’en tire pas si mal. Et dans cent ans, elle sera poète…

Londres, 1928.

Woolf contemplant par la fenêtre le spectacle qu’offre une matinée londonienne, et plus précisément la marche d’un homme et d’une femme rejoignant le même taxi, médite la nature de l’esprit, éprouvant alors dans le sien une réconciliation, une unité. Cette unité semble une conquête rare, obtenue sur les pérégrinations d’un esprit scindé allant de focalisation en focalisation au gré des objets. Inconsciemment, nous tendons à cette unité-confort, en repoussant dans un effort ce qui lui nuit. Or, des situations, des objets de pensée se présentent, qui semblent conduire à cette unité sans effort, sans rien à repousser. Tel est ce couple se rejoignant devant le taxi. Est-ce à dire qu’il est naturel pour les deux sexes de coopérer (l’esprit s’en réjouirait spontanément) ? Est-ce à dire que deux sexes dans l’esprit correspondent à deux sexes dans le corps, qui demandent réunion ? L’esprit ne marcherait alors à plein et ne pourrait véritablement créer que lorsque cette union-fusion est accomplie. Autrement dit, quand il est féminin-masculin et ne pense pas les sexes comme séparés. Or l’époque contemporaine n’a jamais été si consciente de la séparation des sexes, et ces derniers recroquevillés sur eux-mêmes. Les hommes, sentant leur virilité menacée (mouvement des suffragettes notamment), écrivent en offensés. Pour autant, cet esprit uni réclamé par l’écrivaine s’est déjà incarné : Shakespeare, auteur « androgyne », et quelques autres.

La thèse du livre est à nouveau résumée ici : « il est néfaste pour celui ou celle qui écrit de penser à son propre sexe » ; « Il est néfaste pour une femme de se laisser aller à la moindre petite plainte ; de plaider une cause, même avec justice ; de parler consciemment en femme, d’aucune façon ». Dans l’écriture, seul ce qui est suggestif peut être pénétrant et secondé l’esprit, le fertiliser dans sa création.

Finalement et dans les dernières pages, Virginia Woolf parlant en son nom propre devance deux objections qu’on pourrait lui faire :

-aucune étude n’est faîte des talents des écrivains selon leur sexe. Mais pour Woolf, cette absence est volontaire. Pour commencer, il n’est pas temps : les femmes commencent seulement à écrire ! Ensuite, la qualité ne se soupèse pas comme un ingrédient, elle est même assez subjective en dernière analyse (qu’il s’agisse de la subjectivité individuelle, de la subjectivité d’une époque, ou encore de celle propre à la géographie).

-trop d’importance est donnée aux choses matérielles. Rhétoriquement, Woolf répond en s’appuyant sur une autorité, Sir Arthur Quillercouch, qui montre très simplement que les plus grands poètes anglais du siècle sont presque tous universitaires et riches. Dès lors, elle peut réaffirmer : « La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles ». Or les femmes ont toujours été pauvres.