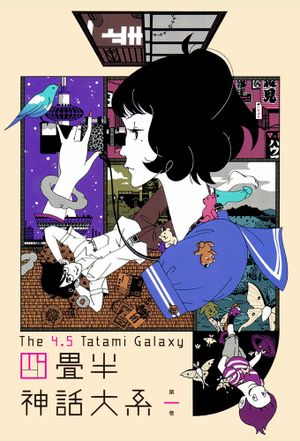

Je pense que la meilleure chose à faire pour vous parler de mon rapport à cette Tatami Galaxy reste encore de poser ceci sur la table d’emblée. Une information. Sitôt je l’ai vue cette série, que j’ai décidé de l’intégrer dans mon top 10. Et je précise : pas mon top 10 animes, mais bien dans mon top 10 séries, tous formats confondus.

Je l’ai mise sur le podium. A la troisième place. Juste après Six Feet Under et The Wire et devant Breaking Bad et Baron Noir.

Voilà. Je pose cette information là. Et je pense que ça aura le mérite de donner le ton d’emblée.

Je la pose là parce que je me doute que sur un site tel que SensCritique, ce genre de choix ne manquera de générer immédiatement des interrogations, voire des interprétations.

« Ah oui ? Le mec pose carrément une série sur son podium juste après l’avoir terminée ? Et cela sans attendre de la décanter ? »

« Attends… Il est sérieux le type ? Non parce que je viens de voir la bande annonce vite fait et ça à l’air d’être juste un gros anime pas très sérieux son truc à la grenouille ! »

« C’est moi où, sur les trois dernières œuvres auxquelles ce gars a mis 10/10, deux sont du même auteur que cette Tatami Galaxy ? Il a le crush ou quoi ? »

Toutes ces réactions seraient légitimes. Normales même. Et histoire de mettre tout de suite les points sur le i – parce qu’après tout c’était aussi un peu le but de la manœuvre en précisant le niveau auquel je positionne cette série dans mon estime – je commencerais par déclarer ceci : oui, je juge pertinent de bousculer mon top 10 quand je me retrouve confronté à une série dont l’impact sur moi a été aussi évident. Et – oui encore – ça me semble parfaitement sensé de le faire au service d’une œuvre aux ambitions pourtant aussi farcesques. Et – oui toujours – tout ça est un peu lié à la relation d’amour fou que je suis en train de nouer avec Masaaki Yuasa.

Alors faisons les choses dans l’ordre désormais et clarifions les choses.

Oui, c’est vrai, je ne saurais nier que, de prime abord, cette série ne semble pas dépasser la gentille farce. Visuels foutraques, couleurs bariolées et déformations à gogo, rythme rapide, running gags à outrance, autodérision : tout sonne comme un regard rétrospectif et nostalgique porté par l’auteur sur un âge étudiant révolu.

Les images d’Épinal s’enchainent comme des ramequins entiers de madeleines de Proust qui défilent sur les tapis roulants de ces restaurants au service à volonté. Et bien évidemment, parmi toutes ces images-là, aucune ne renvoie à un seul cours, à une seule salle de classe ou à un seul amphi. C’est une sorte d’idéalisation assumée de la vie étudiante. D’ailleurs, plus que de la vie étudiante, c’est surtout de ce fantasme dont cette série entend parler. A partir de là, rien d’étonnant donc à ce que cette Tatami Galaxy se donne autant des allures de simple sucrerie.

D’ailleurs Masaaki Yuasa a clairement pris le parti de ne pas trop s’étendre. Seulement 11 épisodes de 20 minutes au total soit, en tout et pour tout, un spectacle global qui n’atteint même pas les quatre heures de visionnage. Otons-y pendant qu’on y est les onze génériques de début et de fin – voire même la première minute de chaque épisode qui n’est en fait qu’une seule et même scène reprise à chaque fois à l’identique (on en reparlera) – et on retombe au bout du compte sur un format assez proche de celui d’une comédie romantique bien classique.

Parce que oui, à bien tout prendre, c’est aussi à ça qu’on pourrait réduire cette Tatami Galaxy : une comédie romantique bien classique. Car une fois démêlé tout cet imbroglio d’hésitation, on a bien affaire à une histoire assez convenue à base de « il l’a sous les yeux depuis le début, mais quand va-t-il enfin réussir à / comprendre que… »

Donc OK, « voilà qui est bien mignon » reconnaitront peut-être certains, mais peut-être pas de quoi en faire « Top 3 » sur SensCritique compléteront-ils sûrement…

Seulement voilà, je pense que s’arrêter à un pareil constat, ce serait passer à côté de beaucoup de choses, à commencer par la remarquable et singulière mise en forme de cette Tatami Galaxy.

Ne serait-ce que sur le seul aspect de la plastique, j’avoue qu’elle a su me saisir tant elle fourmille d’idées et de propositions. Ça n’arrête pas. A chaque plan. Et je trouve que, malgré des partis pris radicaux – et qu’on serait en droit de considérer comme forcés et abusés – cette galaxie de tatamis parvient à conserver une cohérence d’ensemble assez saisissante.

Parce qu’au fond, je trouve ça très signifiant d’aller chercher en permanence une forme d’exacerbation formelle. Tout est imprégné de cette sur-émotivité du personnage principal qui donne des proportions énormes à tout, au point de se laisser systématiquement prendre par l’élan absurde de sa propre torpeur.

Déjà, rien que ça, sur moi, c’est terriblement efficace. Ça participe déjà à rendre cette série totalement envoutante, d’autant plus qu’elle parvient assez régulièrement à trouver un équilibre assez improbable entre d’un côté la trivialité et le caractère très commun de qu’on nous présente (le pote lourd qu’on apprécie sans apprécier, le boui-boui qui n’a rien d’extraordinaire mais auquel on a fini par s’attacher, cette copine qui n’a peut-être pas grand-chose de spécial mais qui nous fait quand même ce petit effet bœuf) et de l’autre les manières sans cesse plus spectaculaires et folkloriques de les mettre en branle et en images.

Pour moi, ça relève clairement du charme. Un charme qu’on ne s’expliquerait d’ailleurs presque pas…

(Mais bon – vous me connaissez sûrement – je vais quand même chercher à l’expliquer… ;-)

Parce qu’en vrai, je pense qu’il est moins question de charme que de savoir-faire concernant cette série. Personnellement j’y verrais carrément un talent.

Le sujet a beau être trivial et commun que la narration, elle, relève de l’ouvrage autant singulier que percutant. J’irais même jusqu’à dire que toute la force de cette narration tient au fait qu’elle sache faire émerger la noblesse, la puissance et l’extraordinaire qui se trouvent dans le commun.

Et c’est là que vient le moment de parler de LA singularité narrative de la série : sa trame.

La tentation pourrait être forte que, pour un sujet basique, on choisisse d’adopter une trame basique : le héros arrive à l’université et, comme il aspire à vivre cette période pleinement, il se risque à tout, fait des rencontres, jusqu’à ce qu’il fasse la rencontre de cette fille. De là, péripéties, malentendus, occasions manquées s’enchaineront jusqu’à l’accomplissement final. Ils termineront ensemble. Fin de l’histoire, tout le monde est content. Récit linéaire au possible. Du basique pour du basique…

…Sauf que ce n’est pas l’option qui a été choisie ici. Au lieu d’un long récit linéaire s’étalant sur presque quatre heures, chaque épisode prend ici pour parti de retracer tout le parcours étudiant du héros, ou plutôt devrait-on dire un parcours possible parmi tant d’autres. Car en grand insatisfait qu’il est, après avoir vécu ses trois années d’études après un seul épisode, le héros décide systématiquement de rembobiner les aiguilles de son histoire afin d’en corriger le déroulé. C’est qu’il en est convaincu : un tel moment de vie mérite bien mieux qu’un vaste enchainement d’occasions perdues. Il faut donc tout reprendre à zéro, faire d’autres choix et enfin vivre pleinement l’instant pour tout ce qu’il peut offrir comme possibilités.

Ainsi, chaque nouvel épisode va-t-il se présenter comme répétition du précédent, mais tout en s’orchestrant autour de choix différents. L’histoire racontée s’en retrouve dès lors considérablement modifiée, même si, au bout du compte, on finit toujours par rencontrer les mêmes personnages, se retrouver dans les mêmes situations et assister aux mêmes échecs critiques du héros pour séduire la fille de ses rêves.

Onze épisodes donc pour autant de versions de la vie estudiantine du héros (ou presque).

Alors certes, voilà qui est original. Mais pour quel gain ?

Parce qu’il est vrai qu’on serait en droit de voir dans cette formule une perfectible machine à redites. D’ailleurs – pour rappel – la scène d’introduction est tout le temps la même (la sélection du club d’études) et à cela s’ajoute le fait que certains passages deviennent récurrents au point d’apparaitre parfois comme redondants (on pensera tous – parmi celles et ceux qui ont vu la série – à cette fameuse scène de rencontre avec la diseuse de bonne aventure).

L’air de rien, tout ça oblige clairement le spectateur, à la longue, à identifier et anticiper le schéma narratif. De là, il n’y a plus vraiment de surprise, si ce n’est celles produites par la dérive de plus en plus hurluberluesque et fantaisiste des situations proposées.

On serait tenté de le considérer comme une tare et pourtant moi j’y vois une force.

Plus qu’une force même : un trésor.

Parce qu’elle produit quoi cette structure en termes de ressenti ? …Ou pour être plus précis : qu’est-ce qu’elle donne à voir de ce parcours estudiantin ?

Déjà – pour le plus évident – elle permet de faire surgir une nappe de récit au-delà du récit. Elle raconte d’abord comment notre héros – quelle que soit la situation qu’on lui proposera – saura se mettre systématiquement en échec. Chaque choix est considéré au regard de ce qu’il empêche et non de ce qu’il permet. De là surgit l’angoisse, l’inhibition et, au bout du compte, l’inaction ou l’action sabordante. Or à force d’enchaîner les histoires alternatives on finit par se rendre compte que tout ça n’a rien à voir avec des situations de « pas de chance » ou des occasions manquées. C’est juste inhérent au personnage : il est dans l’autosabotage ; celui du jeune homme qui, effrayé de passer à côté de l’essentiel, passe en conséquence à côté de tout.

Et c’est d’ailleurs l’autre vertu de cette répétition : c’est cette vertu qui consiste à nous permettre de percevoir cet essentiel que le héros ne voit pas. Mieux que ça encore : percevoir la préciosité des choses qui composent son parcours étudiant et qu’on ne saurait voir en un seul passage.

Car au fond, que sait-on d’Ozu, de Higushi et d’Akashi après un seul épisode ? Rien ou presque rien. Ils ne sont que des stéréotypes. Des surfaces. Ce n’est que par accumulation d’épisodes qu’ils finissent par prendre du relief, de la subtilité et surtout qu’ils révèlent des facettes inattendues ; l’extravagance des situations permettant d’autant plus de rendre saillant et accessible ce qui, jusqu’alors nous échappait.

Cette richesse qu’on ne soupçonnait pas dans un premier temps finit par nous apparaître comme précieuse parce qu’inattendue. Tout le message de la série au bout du compte est là…

Que raconte TheTatami Galaxy si ce n’est cela ? Ne pas savoir voir l’évidence. Se laisser vampiriser par les idéaux, les fantasmes, les émotions…

Chaque épisode agit comme un révélateur supplémentaire ; une couche de plus dans le déni du héros ; une écaille de plus pour épaissir cette carapace qui, en définitive, n’a qu’une seule fonction : le protéger du réel.

C’est d’ailleurs le dernier joli tour de passe-passe de cette narration en strates : rappeler en permanence qu’on a tout sous les yeux ; qu’il suffit juste de prendre la peine de voir.

Avant même que le protagoniste ne révèle sa théorie sur la surface parfaite d’une pièce à vivre – et qui n’est au fond que l’aveu de son incapacité à ouvrir son espace à quelqu’un d’autre que lui – l’enfermement et la boucle sont les deux motifs qui se répètent en permanence dans cette série, jusqu’aux génériques. D’un côté ces mêmes pièces qu’on traverse et qui se répètent à l’infini. De l’autre ces multiples possibilités d’agencement qu’on envisage sans parvenir à un plan stable. A chaque fois la même impasse, la même redite, le même retour à zéro. Et ces mêmes personnages qui tournent sur eux-mêmes, révélant à chaque fois une facette différentes certes mais qui, toutes ensemble, composent en fait une même individualité.

En fait tout l’enjeu est là : combien de temps faudra-t-il au protagoniste pour prendre conscience du non-sens de sa démarche ? Jusqu’à quelle absurdité va-t-il falloir aller pour qu’il ouvre enfin les yeux ; avant qu’il renverse l’ordre de son cheminement comme la série finit elle-même par inverser ses génériques : questionner les possibilités d’abord pour mieux voir la répétition puis la richesse ensuite.

(D’ailleurs, l’inversion finale des deux génériques : quelle idée narrative brillante.)

Et là encore, l’agencement de cette trame est fort habile dans la mesure où on voit bien comment, à chaque étape, le protagoniste principal se déniaise au fur et à mesure où il rassemble les morceaux de ses multiples histoires, lesquelles aboutissant toujours à la même conclusion, mais toujours avec plus de force : la solution c’est Akashi et nulle autre. Toutes les autres ne sont que des pistes illusoires ; ce genre de piste qu’on emprunte juste pour se convaincre qu’on ne reste pas passif face à notre situation de désert amoureux mais qu’on choisit bien parce qu’elles sont la garantie d’un échec cuisant. Un échec qu’on souhaite sans le savoir, soit dit en passant. Cet échec qui permet de garantir l’essentiel. Cet échec qui nous protège de cet inconfort d’avoir à accueillir quelqu’un sur nos fameux quatre tatamis et demi…

L’air de rien, sur un format pourtant très court, Tatami Galaxy parvient à mettre le doigt sur pas de mal de choses, tout en portant sur elles un regard aussi perspicace qu’éclairant.

Elle éclaire de sa propre lueur la question de l’entrée dans le monde adulte ; du passage à l’acte et des petites lâchetés qu’on s’invente pour ne pas avoir à s’y confronter.

Et franchement, je trouve ça vachement culotté de parler de ça comme ça. Parce que, sans vraiment y paraître, cette série dégage quelque chose de très personnel mais en même temps d’éminemment universel. Et elle a en plus de ça l’intelligence de le faire avec sagesse, sourire et bonne humeur. Or autant vous dire que c’est ce dernier point qui m’a définitivement convaincu que cette série allait désormais siéger parmi mes préférées ; devant même Breaking Bad et Baron noir…

J’adore Breaking Bad et Baron noir.

Ce n’est pas vraiment pas un hasard si, depuis leurs sorties respectives, je les ai faites figurer au pied de mon podium de mes séries préférées de tous les temps et qu’elles n’en ont depuis pas bougé.

Toutes deux sont des bijoux de lucidité sur les sujets qu’elles traitent. Chacune expose un regard ciselé, puissant et précieux, sur le monde contemporain ; regard qui m’a d’autant plus pénétré qu’il adopte – pour chacune des deux séries – une forme que je trouve particulièrement adaptée, surtout dans le cas de Breaking Bad. C’est peut-être d’ailleurs pour cette raison précise que j’ai toujours eu une préférence pour l’œuvre de Vince Gillighan face à celle d’Eric Benzekri, quand bien même la politique française me parle plus que la déshérence de la société états-unienne…

…Mais alors, dans ce cas, pourquoi avoir décidé, au bout du compte, de faire figurer cette Tatami Galaxy devant la fable tragico-cynique du grand maître Gillighan ? Eh bien peut-être parce que Breaking Bad et Baron noir sont des œuvres cyniques, justement, alors que The Tatami Galaxy s’est risquée à ne pas l’être, elle.

Je m’en étonne toujours un peu, mais j’ai l’impression qu’il y a une tendance générale qui pousse à la prime au cynisme. A qualités égales, l’œuvre cynique gagnera toujours en termes de force, de prestige, de prégnance…

Les histoires qui finissent mal collent peut-être plus à la peau. A moins qu’elles rassurent davantage parce qu’elles rappellent qu’au fond du fond, rien ne change. Walter White restera un être pathétique, fusse-t-il un génie du crime ; même chose pour la scène politique française qui, malgré les résultats électoraux, poursuivra sa lente agonie. En définitive, la victoire de Rickwaert n’y changera rien. Du début jusqu’à la fin il aura sacrifié femme et enfant pour qu’au bout du compte rien ne change.

C’est si rassurant de se dire que les choses finiront mal quoi qu'il arrive. Ce sont ces fameux échecs qu’on recherche sans se les avouer. Au bout du compte, sera préservé notre compte idéal de tatamis sans que rien nous ait invité à en changer.

The Tatami Galaxy, de son côté, mobilise les mêmes qualités que ces deux séries sus-citées : lucide, subtile, ciselée et formellement percutante… Seulement voilà, elle, elle prend la peine de faire quelque chose que peu osent : elle sort du simple constat, elle propose une issue ; elle présente une félicité enviable et accessible.

« Une histoire d'amour réussie ne mérite pas d'être racontée ». Ces mots, ce sont ceux prononcés en conclusion de The Tatami Galaxy. Ils me plaisent particulièrement dans la mesure où ils disent beaucoup de choses, notamment sur ce que cette série a entendu nous offrir tout au long de ses onze épisodes. Voilà un jeune homme qui n'a jamais cessé de jacasser à un rythme de mitrailleuse presque quatre heures ; des jacasseries qui n'ont que relaté ses états d'âme ; son mal-être intérieur ; son incapacité à profiter pleinement de sa jeunesse, mais voilà que maintenant qu'il a trouvé la solution, il estime désormais nécessaire de se taire. Il ne s'agirait pas de « faire perdre son temps aux spectateurs », nous précise-t-il.

On pourrait presque y entendre là une sorte de déclamation ironique ; quelque chose du genre : « désolé d'avoir trouvé le bonheur. Désormais mon histoire d'amour va être beaucoup moins intéressante. » Mais cette phrase va bien au-delà de ça.

Le héros de ce Tatami Galaxy aurait effectivement pu incarner cet archétype d'homme romanesque contemplant ses déboires amoureux, louant dans son malheur la noblesse de ceux qui clament leur âme tourmentée. Mais il n'aura été rien de cela. À l'image de la série qui l'aura porté, cet héros aura au contraire été source de rires et de sourires jusqu'à un accomplissement heureux qui n'a rien d'anodin.

Certes, une histoire d'amour ne mérite plus d'être racontée sitôt trouve-t-elle une issue heureuse. Par contre cela ne veut pas dire que le chemin qui a conduit à cette issue ne mérite pas pour autant notre intérêt. C'est d'ailleurs cela que Tatami Galaxy nous a raconté. Il nous a raconté une issue là où d'autres se contentent d'une impasse.

Je n'ai rien contre les œuvres cyniques. Encore une fois : j'adore Breaking Bad et j'adore Baron noir. Je n'attendais pas d'elles qu'elles finissent mieux. Je ne considère d'ailleurs pas quelles auraient été meilleures si elles avaient ouvert davantage la voie à de l'espoir ou à des pistes de solutionnement. Parfois le cynisme est la condition nécessaire à l'exploration du vice et de la noirceur. Je l'entends parfaitement et il ne s'agit pas ici de remettre en question cela.

Par contre, ce que je dis c'est qu'il y a aussi un vrai talent et une vraie force à savoir porter un regard sur le monde qui sache se montrer tout aussi fin et perspicace en le faisant par la farce et par la joie.

Une œuvre ne pèse davantage parce qu'elle laisse la sensation d'un poids, pas plus qu'elle se révèle moins consistante sous prétexte qu'elle laisse une impression de légèreté.

Or j'ai beau adorer Breaking Bad et Baron noir que je suis bien contraint d'acter qu'en comparaison, cette Tatami Galaxy, elle, m'habite.

Alors bien sûr, il y a dans cela quelque chose de très personnel, j'en conviens. Mais l'objectif de cette critique n'était pas non plus de vous convaincre que cette série faisait objectivement partie des meilleures. Par contre j'affirme qu'elle fait écho à beaucoup de choses qui résonnent en moi. J'ai trouvé une préciosité dans la compagnie d'Ozu, dans l'incongruité d'Higushi ou dans la douceur radicale d'Akashi. J'ai reconnu cette étrange vibration que suscitaient ces moments étudiants absurdes, électriques, sur-investis, faux-adultes, et surtout j'ai pleinement retrouvé ces sensations exacerbées, ces carrefours de vie, cette étrange inhibition. Ces moments n'étaient pas les miens et pourtant ils ont réveillé quelque chose. Ils les ont éclairé autrement. Ils ont donné à voir une vérité ; un chemin. Un lien intime et sincère entre un auteur japonais et un spectateur français.

Ça je le chéris autant, si ce n'est plus, que ce regard acide porté sur le rêve américain par Vince Gillighan ou que l'auscultation amère des rouages politiques par Eric Benzekri.

Je trouve autant de pertinence à parler du monde et de l'humain dans cette joie de Tatami Galaxy que dans leur triste tragédie.

Il y a des histoires d'amour réussies qui ne méritent pas d'être racontées, nous a-t-on donc dit. Pourquoi pas…

Mais moi tout ce que je sais, c'est que mon histoire d'amour avec Masaaki Yuasa ne fait que commencer et j'espère qu'en vous la racontant, je vous donnerai – qui sait – envie d'y goûter… ;-)