Pour son deuxième roman graphique, après le succès mérité de L’aimant (2017), Lucas Harari nous emmène en bord de mer un été, où deux villas voisinent avec des climats différents. Un peu à l’étroit dans l’une, Léo observe dans l’autre une jeune fille qui fait feu de tout bois. Mais les détails s’accumulent pour troubler cette ambiance estivale. De mystère en mystère, où Lucas Harari peut-il nous emmener ? Dans un style personnel où l’aspect graphique séduit, l’auteur s’amuse d’une ambiance hitchcockienne qu’il installe avec maîtrise.

Par un concours de circonstances, Léo (Léonard), bientôt 30 ans (comme Lucas Harari), se retrouve à emménager pour un temps dans une villa au bord d’un estuaire. La maison appartient à un de ses cousins qui compte sur lui pour assurer une présence pendant des travaux. Outre les travaux en question, la maison (au n°7) se révèle un peu exigüe, sans caractère et un peu vieillotte. Surtout, elle ne soutient pas la comparaison avec celle d’à-côté (n°9), ultra-moderne, vaste, lumineuse et parfaitement entretenue.

Léonard Linsky, futur prix Goncourt ?

Sur place, Léo est censé trouver la solitude qui lui permettra de se concentrer sur son objectif : écrire un roman. À vrai dire, il arrive tout juste à se concentrer sur la lecture de Martin Eden de Jack London, repéré chez un bouquiniste sur les quais de la Seine juste avant de partir. Ayant une position légèrement dominante sur la maison du n°9, Léo ne se prive pas pour y jeter un œil de temps en temps. Y vivent une jeune blonde, ainsi qu’un barbu (la cinquantaine), son père d’après son comportement : un soir où Léo les observe en contre-jour derrière les fenêtres éclairées, le barbu finit par gifler la fille. Rose, 17 ans, se révèle vive et entreprenante. Elle retient l’intérêt de Léo, alors que le barbu se montre revêche, distant.

Rose, pôle d’attraction local

Rose descend régulièrement jusqu’à la plage en contrebas, par un escalier qui serpente entre les deux propriétés. Léo se fait un petit plaisir de descendre se baigner quand la jeune fille est sur la plage. C’est peut-être à cette occasion qu’elle remarque ce qu’il lit. Parce que, un peu plus tard, elle l’appelle de chez elle alors qu’il somnole sur la terrasse, le livre sur ses genoux. Comme il ne répond pas, elle l’appelle Martin ! Aurait-il du champagne ? Il ne dispose que de bière (le frigo en est plein). Qu’à cela ne tienne, qu’il l’apporte et se joigne à ses amis, autour de la piscine. Voilà ce qui s’appelle mettre la main dans l’engrenage… Si Léo est attiré par Rose, ce n’est sans doute pas que pour sa jeunesse, sa fougue et sa fraîcheur. C’est probablement aussi par son appartenance à une société autrement inaccessible (à Paris, il s’occupe d’une laverie, où il fait l’ouverture et la fermeture), ce qui explique qu’il n’ait pas pu refuser la proposition foireuse de son cousin Sylvain (déjà un doigt dans l’engrenage). Quant à Rose, elle cherche à établir des relations de domination, en particulier au sein du groupe de jeunes de son âge qui fréquente la maison. Elle ne se gêne pas non plus pour flirter avec Martin-Léo, histoire de tester son pouvoir de séduction (malgré quelques attitudes pas toujours à son avantage, voir sa tête à la dernière case de la page 121). Le cœur d’artichaut Léo-Martin (Tintin) n’en demande évidemment pas tant.

Les images de Lucas Harari

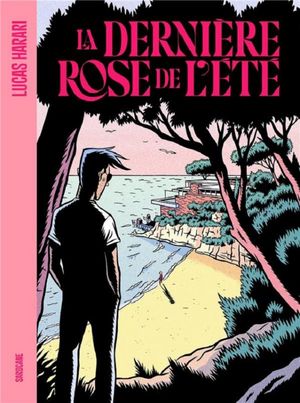

Avec son début parisien, cette BD présente une ambiance et des personnages qui pourraient constituer une aventure de Luc Leroi par Jean-Claude Denis. Clin d’œil voulu ou pas, Lucas Harari en profite d’emblée pour afficher ses goûts et sa personnalité, avec un trait et surtout des couleurs caractéristiques. Un travail sur les couleurs qui ne se démentira jamais, tout au long des 188 pages de La dernière rose de l’été. La première image (pleine planche) montre un coin de Paris non identifié mais typique. Assez vives, les couleurs donnent un air très accueillant à ce petit quartier. Le travail sur les couleurs ne s’arrête pas là, puisque l’auteur se fait régulièrement plaisir avec des dessins pleine planche et même quelques-uns en double planche aérant une narration qui joue beaucoup plus sur l’image que sur les dialogues. Ce travail culmine à mon avis avec la double planche des pages 82-83 qui présente un paysage côtier très influencé par l’estampe japonaise (nuances des couleurs, cadrage, etc.) et parfaitement mis en valeur par l’épaisseur et le grain du papier. Je remarque aussi un dessin pleine planche (page 133), dont le style rappelle fortement celui de Charles Burns, avec un aspect légèrement mystérieux typique.

Au cœur du mystère

Des éléments mystérieux, l’album en comporte quelques-uns. C’est malheureusement là où le bât blesse un peu, à mon avis. En effet, à quoi se fier concernant Rose ? Est-elle une grande malade, peut-être même dangereuse ? Ou bien est-elle victime d’une machination orchestrée par le barbu ? D’ailleurs, Martin-Léo et Rose aperçoivent un moment le barbu en compagnie d’un homme que Léo a vu au commissariat de police. Et s’il est passé au commissariat, c’est que la police enquête sur une affaire bizarre : deux adolescents ont récemment été assassinés dans des conditions similaires. Fouinant dans le coin, le commissaire Belœil demande à Léo s’il n’a rien remarqué de suspect… juste où moment où celui-ci s’apprêtait à enterrer le chat de son cousin (enfin, la chatte de sa femme), qu’il avait retrouvé éventré dans le jardin. Qui soupçonner ? Le voisin qui ne voulait plus du chat, le barbu qui chercherait à dissuader Léo de trop s’approcher de Rose ou encore un des ouvriers, dégoûté par ce chat qui pissait un peu partout sans crier gare ?

Des mystères… trop ?

Le vrai souci donc ici, c’est qu’à force de vouloir maintenir toutes les pistes ouvertes, Lucas Harari finit sa BD sans avoir rien résolu. D’ailleurs, dans ses remerciements, il cite un certain Nicolas Pidoux pour l’avoir sorti de l’impasse. Sans savoir à quoi il fait allusion, on peut imaginer qu’il avait son début, son ambiance et des faits mystérieux à mettre en scène, mais qu’il ne voulait pas d’emblée décider qui était responsable de quoi. Résultat, il propose une intrigue qu’on peut qualifier d’hitchcockienne, pour son suspense façon Fenêtre sur cour, aboutissant malheureusement à une conclusion qui se révèle un peu frustrante pour les lecteurs (lectrices) qui devront se faire leur opinion sur tous les mystères soulevés au fil de l’intrigue.

Originalité malgré tout

En ce qui concerne son style, Lucas Harari aime les espaces et il me semble plus à l’aise avec les sites et décors, qu’avec les personnages (régulièrement, sur les plans larges, il se contente de silhouettes sans visages). De même, il préfère établir une ambiance en montrant des lieux, des attitudes et des situations (Léo en train de danser, par exemple), plutôt qu’avec des dialogues absents sur bien des planches (alors qu’on a droit à des paroles de chansons et leurs références en notes de bas de page). Sa façon de faire est signée par de nombreuses vignettes grand format qui aèrent le récit (alors qu’on retrouve sa marque de fabrique des vignettes juste séparées par un filet noir). Il va jusqu’à se permettre quelques planches avec des vignettes éparpillées un peu comme des cartes postales. Cela correspond bien à sa manière très cinématographique de faire progresser son intrigue, avec de nombreuses séquences où le dialogue n’apporterait rien, ce qui n’empêche pas quelques scènes d’action. Bref, un album dont la principale qualité est son aspect esthétique. S’il se lit très bien (courts chapitres qui s’articulent bien), et dénote une vraie personnalité (belle science de la narration par l’image), il déçoit un peu par son scénario qui n’apporte aucun dénouement consistant sur toutes les interrogations qu’il soulève.

Critique parue initialement sur LeMagduCiné