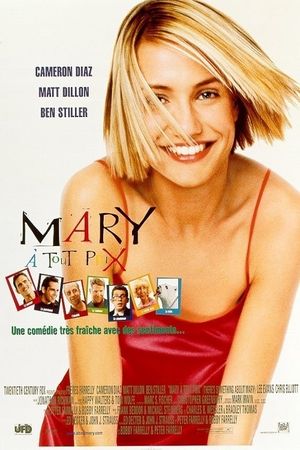

Créé avec l’énergie du désespoir par des frères Farrelly quasi-ruinés, Mary est devenu leur film le plus connu. Cela explique la débauche exubérante dans laquelle on comprend si bien qu’ils ne voyaient nul autre que Ben Stiller, & on ne peut pas nier qu’ils sont fidèles à eux-mêmes.

Difficile d’ailleurs d’expliquer autrement que ce soit le film préféré de Stiller parmi ceux dans lesquels il a joué : l’humour aquoiboniste du film, qui souvent va trop loin, arrive à faire le plaisir coupable de publics si divers que le spécialiste hollywoodien du pipi-caca ne pouvait que s’y épanouir. Avec l’aide des réalisateurs & d'un Ted Dillon hilarant, il trouve un niveau au-dessus du n’importe quoi qui, loin de le faire empirer, sera la pichenette nécessaire à ce que le spectateur accepte le tout-venant comme une comédie ”à tout prix”. Chaque débordement a son antidote & l’on finit par se dire ”& m****, on s’en fout, en fait”.

Cela n’aurait pas fonctionné si l’œuvre avait dû être standard & empreinte d’une patte bien définie – même celle des Farrelly. Si le film marche si bien, c’est qu’il bouge sans cesse, plaçant souvent le spectateur dans l’expectative de la scène d’après, parce qu’il sait en quoi elle va consister. Le procédé se base sur une idée ô combien révolutionnaire : donner le bon rôle aux gentils & le mauvais rôle aux méchants. Qui eût cru que cette recette impensable fût aussi compatible avec la comédie américaine ? Les Farrelly en ont en tout cas convaincu les producteurs puisque, deux ans plus tard, ils ont remis le gâteau sous la cerise avec Fou(s) d’Irène.

Le tout est modérément vaudevillesque & très peu malaisant pour son genre. On ne vantera jamais assez un art libéré qui n’a pas manqué de prévaloir sur le cynisme commercial.

→ Quantième Art